Conto | Luís Henrique Pellanda

Meu último concurso de beleza

Eu era o encarregado dos concursos de beleza. É claro que eu tinha outras responsabilidades, mas essa era só minha. Parecia pouca coisa, mas os concursos me satisfaziam porque, tirando eles, nada mais me interessava no jornal. Os artistas populares, o futebol, as celebridades. As emoções da editoria de polícia. Tudo isso estava esgotado. E sempre havia um ou dois concursos por mês. A rainha da uva, a princesa das praias, a mais bela idosa. Tudo nas minhas costas. A beleza, cobertura total.

Eu me sentia um rei entre as candidatas. É ridículo isso de se sentir um rei, um galo no galinheiro, principalmente quando não se tem poder nenhum, nem se ganha dinheiro pra fazer valer alguma realeza. Mas pra mim a redação é isso, um reino só de pobres. Ou melhor, toda redação é uma embaixada da miséria. Quer grana e conforto, fique longe delas. Procurando saúde, nos esqueça.

Não vou dizer quando ou onde essa história começou, porque as histórias nunca começam. É como tentar lembrar o início de um sonho, impossível. Quando você vê, já está envolvido na ação, no controle de nada. E de repente, quando menos se espera, o sonho pode acabar. Feito um livro cuja trama não fecha. A gente só vai saber que foi ruim quando já for tarde demais. Tempo perdido.

Eu me sentia um rei entre as candidatas. É ridículo isso de se sentir um rei, um galo no galinheiro, principalmente quando não se tem poder nenhum, nem se ganha dinheiro pra fazer valer alguma realeza. Mas pra mim a redação é isso, um reino só de pobres. Ou melhor, toda redação é uma embaixada da miséria. Quer grana e conforto, fique longe delas. Procurando saúde, nos esqueça.

Não vou dizer quando ou onde essa história começou, porque as histórias nunca começam. É como tentar lembrar o início de um sonho, impossível. Quando você vê, já está envolvido na ação, no controle de nada. E de repente, quando menos se espera, o sonho pode acabar. Feito um livro cuja trama não fecha. A gente só vai saber que foi ruim quando já for tarde demais. Tempo perdido.

Por isso, vou evitar essa ideia de começo, não houve começo nenhum. Melhor pegar o bonde andando. Quando eu vi, já estava falando com ela, bloco e caneta na mão, o café requentado no copo de plástico. Era a décima terceira miss que eu entrevistava naquela tarde. Representava uma cidade do litoral, e nosso litoral, você conhece, é curto. Não era a mais bonita, embora eu até achasse que ela tinha chances.

As perguntas que eu fazia eram as costumeiras, sempre as mesmas, não sou de inventar poesia. De primeira, não achei que devesse perguntar algo novo. Nada no olhar dela me fazia pensar numa menina diferente. Portanto, era a sabatina de praxe: você gosta de ler? O quê? Livro, jornal, revista? Que carreira pretende seguir? Tem algum hobby? E qual foi a coisa mais linda que você já viu?

Quando digo que ela não parecia diferente, quero dizer que não demonstrava possuir nenhuma capacidade visível de me surpreender. Era uma parede bonita, mas uma parede. A coisa mais linda que já viu, as cataratas do Iguaçu. Gostava de ler revistas femininas e romances policiais, sexo e mistério, nenhuma novidade. Não soube dizer o nome de nenhum autor favorito, nem o título de um livro sequer. Pra ela era tudo a mesma coisa. Queria estudar Direito, ser juíza, moralizar o país. Tudo normal. Só na hora de responder sobre o seu hobby é que parou pra pensar. Depois me disse que tinha um, sim, mas preferia não contar.

Era um segredo, e segredos eram o meu fraco. Ela não podia, ou não queria, me dizer e eu não conseguia deixar de insistir. Perguntei de novo, ela refugou, eu disse que confiasse em mim, eu não publicaria nada, só estava curioso. E era verdade. Ela sorriu, doida pra abrir o bico. E acabou cantando, claro, não foi preciso suplicar.

Na internet, ela disse. Curtia ver fotos de gente morta. Acidentados. Vítimas de homicídio. Esquartejamentos.

Não era algo que me excitasse, não particularmente. Mas excitou. Não o lance das pessoas mortas, mas a intimidade entre nós, naquela cabine de entrevista. A necessidade que ela sentiu de contar aquilo pra mim, numa redação de jornal, no meio de uma tarde de terça. Gente morta na internet. Fotos de gente morta. Lá fora, a fila de misses me esperava, mas eu sabia que não haveria nenhuma melhor do que aquela. De repente, como que pra confirmar minha suspeita, ela virou o jogo e me veio com uma pergunta inesperada:

— Você acredita em Deus?

— Acredito

— No velho de barba?

— Não.

— E como é ele pra você?

— Ele é uma fonte dos desejos.

— Como assim?

— É onde eu deixo cair todas as minhas moedas.

E a coisa funcionou entre a gente. Eu era uma parede também, só que mal- -acabada. O lucro era meu. Ela era maluca, mas loucura não é gripe, não se pega num espirro. E como eu não tinha nada a perder, esperei que ela perdesse o concurso. No sábado seguinte, perdeu, e ficamos quites. Agora podíamos nos ver, no mesmo patamar de derrota. Ela estava de mudança pra capital, vinha fazer cursinho e morar sozinha numa pensão, perto da minha quitinete. Juntei minhas moedas, não eram muitas, e lancei todas na água turva. Apostei nela, depois eu digo se ganhei ou perdi.

Ilustrações André Coelho

Não, não vou falar aqui sobre nossa vida sexual. Homem que é homem não fala disso, é o que dizem. Conta uma ou outra vantagem, mente um pouco, edita suas fantasias. Investe em autopromoção, com parcimônia. Eu não faço esse tipo, e nem sou publicitário. Minto somente por contingência profissional e por escrito. Digo que nossa vida sexual era boa, e só. Nos divertimos o bastante, nem sempre, e às vezes até usei alguma maquiagem e fingi de morto. Coisa que qualquer jornalista sabe fazer desde a faculdade.

Nosso caso, claro, não era só sexo e encenações de necrofilia, era o cardápio todo. Comédias românticas no DVD, macarrão e vinho barato, comida japonesa, pista de dança às sextas, conversas sobre o futuro e o que fazer nos feriados. Mas nenhum plano conjunto. Mesmo assim, éramos namorados, e a redação se dividia entre os que me achavam um cara de sorte e os que viam em mim uma espécie banal de corno. Todos, no entanto, me consideravam um idiota. O setorista de beleza, um esteta nanico. Podia estar no meu crachá, eu nem me ofenderia. Nem todo idiota, afinal, é uma unanimidade.

Nosso programa favorito e mais constante era frequentar concursos de miss. Nenhuma surpresa, não éramos apenas especialistas, éramos fãs. Você vai achar que estou exagerando, mas havia muitos concursos de beleza por aí. Um atrás do outro, o ano todo. Havia concursos de bairro e de clube. Concursos distritais, municipais, estaduais, regionais e nacionais, promovidos por inúmeras entidades suspeitas, todas lutando pelo direito de se proclamarem oficiais, éticas e únicas. Havia concursos sul-americanos, latino-americanos, pan-americanos, transcontinentais. Concursos pra mulheres maiores de idade, pra moças de até quinze anos, pra menores de doze, dez, oito, cinco. Pra beldades abaixo de um metro e sessenta. Pra beldades acima de dois metros de altura. Pra louras verdadeiras e louras platinadas, pra negras, orientais, índias e ruivas, de todos os tamanhos, procedências, credos e envergaduras. A maioria desses concursos, admito, só servia pra valorizar o passe das candidatas no mercado da prostituição de luxo e, assim, uma rainha do caqui podia facilmente acabar estagiando num bordel na Lituânia. Mas essa parte da história, é claro, não entrava no jornal.

Eu cobria tudo, sempre na primeira fila. Dos bastidores às coroações. Éramos, ela e eu, bajulados pelos escroques mais vagabundos. Cafetões, marqueteiros, promotores de festas, apresentadores, políticos do baixo clero. É claro que a gente não gostava da bajulação em si. A gente gostava era da simulação de estar gostando daquilo. E gostava de identificar, na beleza, algum padrão, alguma uniformidade. Gostava de saber que a beleza, em algum lugar, era a regra, e não a exceção. A beleza mediada pela competição aberta. Ou pelo menos é nisso que gosto de acreditar hoje, anos depois de assistir ao meu último concurso.

Foi num hotel executivo, não muito bom, num bairro nobre. Era a noite de eleição da Garota Latina, um evento novo, e eu não estava lá como repórter: pela primeira vez, participava do júri. Era pra ser divertido, mas minha namorada não pôde sentar comigo na bancada, durante o desfile. Ela ficou três ou quatro fileiras atrás de mim, avulsa, e cercada por vários homens solícitos, o que me deixou levemente incomodado. No meio daqueles desconhecidos, ela me parecia ainda mais bonita e fugidia.

A noite começou mal, com as candidatas se trombando num balé amador, e você sabe como são esses balés. Depois, houve um desfile inaugural, em que cada miss aparecia vestida com um traje típico de seu país e gritava seu nome e o local de onde vinha num microfone dourado. Tudo muito tradicional e aborrecido, até o momento em que um número musical foi anunciado.

As misses se espalharam pelo palco, eretas em seus vestidos de gala, uma coxa diante da outra, as fendas generosas, os braços pra trás. E entre elas, feito um roedor numa floresta fechada, surgiu o cantorzinho. Era um sujeito baixo e corcunda, vestido de palhaço. Pelo seu rosto corria uma gorda lágrima de purpurina. Ele cantou um sucesso esquecido de um compositor alcoólatra, morto havia já um bom tempo, uma escolha com certeza extravagante. Entre outras confissões, o cantorzinho alegava ter virado palhaço por acidente, e acusava o mundo de sempre haver sido um circo de tristes originalidades, um picadeiro pra farsantes de várias estirpes, uns talentosos, outros não. E cantava tudo isso olhando fixamente pra mim, e só pra mim, como se me estudasse, ou me conhecesse, ou me paquerasse. Durante os quatro minutos de sua apresentação, nem por um segundo desviou de mim aquele olhar que, visto em retrospecto, talvez fosse de solidariedade. Ao fim da canção, lembro que me virei pra trás, curioso pra ver a reação de minha namorada, mas ela não demonstrava emoção nenhuma, nem positiva, nem negativa. Apenas aplaudia, desatenta, alheia a mim, enquanto trocava impressões em voz baixa com dois homens ao seu lado.

Aquilo me perturbou, mas a noite seguia, e logo vieram os maiôs pretos. As candidatas se atiravam ao palco em rodopiante ordem alfabética, seminuas e desinibidas. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru. Todas lindas e, na verdade, quase maçantes em sua perfeição, até que a entrada da representante da República Dominicana pôs um fim àquela sequência de fadas vaporosas.

A mulher, que antes eu não havia notado, era muito magra e cabeluda. De onde saiu? Estava inscrita? Tinha um tom de pele amarelado, ou seria culpa da iluminação do auditório? Pouquíssima carne, pouquíssimas curvas, o maiô lasseado em torno dela. Devagar, foi cruzando o palco da direita pra esquerda e, a exemplo do cantorzinho, também olhava pra mim, e só pra mim, ignorando os outros jurados. Mancava, mas não como se fosse aleijada, e sim como se estivesse doente, cansada demais, ou mesmo ferida, recém-saída de um estupro ou de um espancamento. Havia hematomas por toda a extensão de suas pernas e braços. Ela não sorria nem rodava, e somente quando chegou à boca de cena, parando a dois metros da bancada, pude ver que me fazia uma careta. Realçado pelo batom vermelho, um lábio leporino se crispava pra mim.

Ela foi aplaudida com naturalidade pela plateia. Olhei pra trás e vi que minha namorada, serena, também a aplaudia, mas sem qualquer entusiasmo ou estranheza. Até hoje não sei o que me deu, mas o fato é que, de repente, comecei a chorar. Um choro que era de extravasamento ou admiração, não sei. Foi bom. Dei à Miss República Dominicana as notas máximas, lacrei o envelope e deixei o hotel, sozinho, antes mesmo de saber o resultado.

Nunca mais fui a um concurso. Minha namorada chiou, disse que pirei. Que saí chorando, que não dei satisfação aos meus contratantes, uma vergonha. Disse que nem ela nem ninguém se lembrava de ter visto, naquela noite, qualquer representante dominicana, e muito menos com uma fissura labiopalatal.

Nosso programa favorito e mais constante era frequentar concursos de miss. Nenhuma surpresa, não éramos apenas especialistas, éramos fãs. Você vai achar que estou exagerando, mas havia muitos concursos de beleza por aí. Um atrás do outro, o ano todo. Havia concursos de bairro e de clube. Concursos distritais, municipais, estaduais, regionais e nacionais, promovidos por inúmeras entidades suspeitas, todas lutando pelo direito de se proclamarem oficiais, éticas e únicas. Havia concursos sul-americanos, latino-americanos, pan-americanos, transcontinentais. Concursos pra mulheres maiores de idade, pra moças de até quinze anos, pra menores de doze, dez, oito, cinco. Pra beldades abaixo de um metro e sessenta. Pra beldades acima de dois metros de altura. Pra louras verdadeiras e louras platinadas, pra negras, orientais, índias e ruivas, de todos os tamanhos, procedências, credos e envergaduras. A maioria desses concursos, admito, só servia pra valorizar o passe das candidatas no mercado da prostituição de luxo e, assim, uma rainha do caqui podia facilmente acabar estagiando num bordel na Lituânia. Mas essa parte da história, é claro, não entrava no jornal.

Eu cobria tudo, sempre na primeira fila. Dos bastidores às coroações. Éramos, ela e eu, bajulados pelos escroques mais vagabundos. Cafetões, marqueteiros, promotores de festas, apresentadores, políticos do baixo clero. É claro que a gente não gostava da bajulação em si. A gente gostava era da simulação de estar gostando daquilo. E gostava de identificar, na beleza, algum padrão, alguma uniformidade. Gostava de saber que a beleza, em algum lugar, era a regra, e não a exceção. A beleza mediada pela competição aberta. Ou pelo menos é nisso que gosto de acreditar hoje, anos depois de assistir ao meu último concurso.

Foi num hotel executivo, não muito bom, num bairro nobre. Era a noite de eleição da Garota Latina, um evento novo, e eu não estava lá como repórter: pela primeira vez, participava do júri. Era pra ser divertido, mas minha namorada não pôde sentar comigo na bancada, durante o desfile. Ela ficou três ou quatro fileiras atrás de mim, avulsa, e cercada por vários homens solícitos, o que me deixou levemente incomodado. No meio daqueles desconhecidos, ela me parecia ainda mais bonita e fugidia.

A noite começou mal, com as candidatas se trombando num balé amador, e você sabe como são esses balés. Depois, houve um desfile inaugural, em que cada miss aparecia vestida com um traje típico de seu país e gritava seu nome e o local de onde vinha num microfone dourado. Tudo muito tradicional e aborrecido, até o momento em que um número musical foi anunciado.

As misses se espalharam pelo palco, eretas em seus vestidos de gala, uma coxa diante da outra, as fendas generosas, os braços pra trás. E entre elas, feito um roedor numa floresta fechada, surgiu o cantorzinho. Era um sujeito baixo e corcunda, vestido de palhaço. Pelo seu rosto corria uma gorda lágrima de purpurina. Ele cantou um sucesso esquecido de um compositor alcoólatra, morto havia já um bom tempo, uma escolha com certeza extravagante. Entre outras confissões, o cantorzinho alegava ter virado palhaço por acidente, e acusava o mundo de sempre haver sido um circo de tristes originalidades, um picadeiro pra farsantes de várias estirpes, uns talentosos, outros não. E cantava tudo isso olhando fixamente pra mim, e só pra mim, como se me estudasse, ou me conhecesse, ou me paquerasse. Durante os quatro minutos de sua apresentação, nem por um segundo desviou de mim aquele olhar que, visto em retrospecto, talvez fosse de solidariedade. Ao fim da canção, lembro que me virei pra trás, curioso pra ver a reação de minha namorada, mas ela não demonstrava emoção nenhuma, nem positiva, nem negativa. Apenas aplaudia, desatenta, alheia a mim, enquanto trocava impressões em voz baixa com dois homens ao seu lado.

Aquilo me perturbou, mas a noite seguia, e logo vieram os maiôs pretos. As candidatas se atiravam ao palco em rodopiante ordem alfabética, seminuas e desinibidas. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru. Todas lindas e, na verdade, quase maçantes em sua perfeição, até que a entrada da representante da República Dominicana pôs um fim àquela sequência de fadas vaporosas.

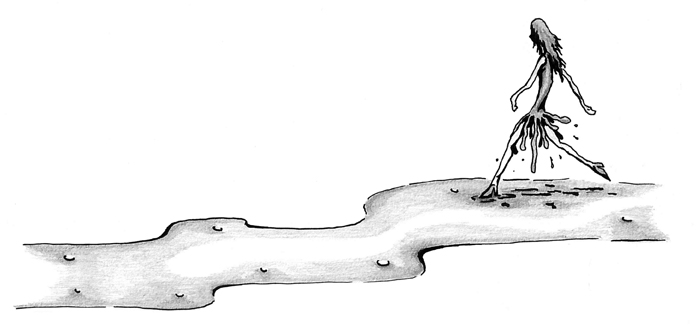

A mulher, que antes eu não havia notado, era muito magra e cabeluda. De onde saiu? Estava inscrita? Tinha um tom de pele amarelado, ou seria culpa da iluminação do auditório? Pouquíssima carne, pouquíssimas curvas, o maiô lasseado em torno dela. Devagar, foi cruzando o palco da direita pra esquerda e, a exemplo do cantorzinho, também olhava pra mim, e só pra mim, ignorando os outros jurados. Mancava, mas não como se fosse aleijada, e sim como se estivesse doente, cansada demais, ou mesmo ferida, recém-saída de um estupro ou de um espancamento. Havia hematomas por toda a extensão de suas pernas e braços. Ela não sorria nem rodava, e somente quando chegou à boca de cena, parando a dois metros da bancada, pude ver que me fazia uma careta. Realçado pelo batom vermelho, um lábio leporino se crispava pra mim.

Ela foi aplaudida com naturalidade pela plateia. Olhei pra trás e vi que minha namorada, serena, também a aplaudia, mas sem qualquer entusiasmo ou estranheza. Até hoje não sei o que me deu, mas o fato é que, de repente, comecei a chorar. Um choro que era de extravasamento ou admiração, não sei. Foi bom. Dei à Miss República Dominicana as notas máximas, lacrei o envelope e deixei o hotel, sozinho, antes mesmo de saber o resultado.

Nunca mais fui a um concurso. Minha namorada chiou, disse que pirei. Que saí chorando, que não dei satisfação aos meus contratantes, uma vergonha. Disse que nem ela nem ninguém se lembrava de ter visto, naquela noite, qualquer representante dominicana, e muito menos com uma fissura labiopalatal.

Nosso romance esfriou. Poucos meses depois, numa tarde de calor, ela mergulhou nua numa cava do Iguaçu e se afogou. Seu corpo nunca foi encontrado, e fiquei sem saber se daria uma morta atraente. Não chegou a ser juíza, não moralizou o país. Jamais passou no vestibular. E aquelas minhas moedas, você já sabia, eu perdi.

Continuo no jornal. Desisti dos concursos de beleza e me mandaram, primeiro, cobrir as corridas de cavalo. Não me adaptei. Depois, fui pro obituário, onde estou até hoje. Parece um troço desimportante, mas os necrológios me satisfazem. Tirando eles, nada mais me interessa no mundo. Agora é tudo nas minhas costas, que seja, que venha a morte, a cobertura é total. Eu me sinto um rei entre os mortos.

Luís Henrique Pellanda nasceu e vive em Curitiba (PR). Escritor e jornalista, é autor dos livros O macaco ornamental (contos), Nós passaremos em branco (crônicas, finalista do Prêmio Jabuti 2012) e Asa de sereia (crônicas). Detetives à deriva, seu próximo livro, que traz crônicas publicadas no jornal Gazeta do Povo, será lançado em julho.