Memória Literária | Cadão Volpato

Música é literatura

O escritor Cadão Volpato analisa os 30 anos do cultuado álbum Três lugares diferentes, de sua banda, Fellini, além de comentar os livros que escreveu recentemente, em especial Os discos do crepúsculo, previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2017

Carlos Mancini/Reprodução

Primeiro show da banda Fellini, em 1984, em São Paulo. Cadão Volpato, Jair Marcos e Thomas Pappon.

Como efeitos colaterais do nosso tempo, a morte de Fidel e o Nobel de Bob Dylan puseram muita gente para pensar. Fidel morto é o fim de uma era. Dylan laureado é a literatura de cabeça para baixo. Esses dois eventos mexeram muito comigo. Juntos.

Vou começar pela banda que tive nos anos 1980, uma banda independente (do sucesso, inclusive, eu costumo dizer). Em 1987 lançamos um disco chamado Três lugares diferentes, cheio de referências a Cuba. Era o terceiro de uma carreira que acabaria teoricamente com o quarto LP, de 1989. Sempre tratamos a despedida como coisa teórica. De vez em quando estamos de volta, para em seguida nos recolhermos ao nosso adeus definitivo.

Mas em 1987 ainda éramos felizes e produtivos. Eu, o letrista e vocalista, Thomas Pappon, guitarrista e compositor, Ricardo Salvagni, tecladista (Jair Marcos, guitarrista, o outro membro original, esteve fora dessa). Não tínhamos baixo, embora o instrumento fosse o principal motivo da fundação do grupo, já que Thomas tocava bateria em diversos outros grupos e queria ir para a frente do palco. Assim nasceu o Fellini, cujo nome foi o primeiro a aparecer, sugerido pelo Thomas.

Minha primeira mulher havia morado 6 anos em Havana, e guardava lindas memórias de sua infância. Essas lembranças chegaram ao disco por tabela: era o que eu queria escrever na época. Lembro de ter lido um livro sobre o tempo em que Hemingway morara na ilha, onde apanhou a atmosfera de O velho e o mar. Lembro de histórias sobre a vida na escola, o lenço vermelho dos pioneiros, as aparições-surpresa de Fidel dirigindo um Jeep, os sorvetes, o Malecón, os guaguas, que é como os ônibus são chamados na cidade, o hotel Ambos Mundos. Tudo a ver com minha primeira mulher e com Hemingway, tudo misturado. Agora que um letrista levou o Nobel de Literatura, posso dizer que era, vá lá, minha poesia.

O disco foi composto nessa atmosfera. Eu o estou ouvindo nesse exato momento. E ele não me desagrada, ao contrário de outras gravações que fizemos. Hoje eu o acho sensacional. Por que não? Muitas pessoas que conheço e não conheço o tem como um de seus discos favoritos da vida inteira.

Venho ouvindo isso ao longo dos anos. Mesmo em seu tempo ele foi es - colhido pelos críticos de todo o Brasil, votando pela revista Bizz, como o melhor disco do ano. Empatado com Jesus não tem dentes no país dos banguelas, dos Titãs, que, como se sabe, não eram independentes (do sucesso, inclusive). Há uma lenda que afirma ter sido tudo uma grande marmelada, já que o Thomas trabalhava na revista. De fato, foi. Nós é que ficamos em primeiro lugar, mas a revista achou que passar uma banda independente por cima da indústria era um pouco ousado demais para 1987.

Cadão Volpato/Reprodução

Desenhos que o autor fez para o seu novo livro, Os discos do crepúsculo.

Três lugares diferentes encapsula muitas lembranças (e fica ainda mais eloquente nos fones de ouvido). É engraçado, surpreendente, cheio de vozes (que não são apenas as minhas), instrumentos não muito convencionais, gravação rudimentar (em quatro canais a maior parte do tempo), letras mui - to distantes do que se fazia então — e do que se faria no futuro. Um espírito desnorteante, provocador, que “sai debaixo da relva e mastiga as estrelas”, como está escrito em “Zum Zum Zum Zazoeira”. É um disco que assume um zumbido de ar condicionado como instrumento. Que cita Gertrude Stein mas também coloca um comentário zombeteiro do locutor das Indiretas, Osmar Santos. Que reproduz o título de um livro admirável de Cesare Pavese, Lavorare Stanca, que até hoje me assombra. Que fala dos Massacres da Coletivização de Stálin, nosso malvado favorito (nós que havíamos sido trotskistas). “Massacres da Coletivização” é a minha música preferida do Fellini.

Eis a letra:

Eu não tenho mais fotos dessa época

Mas vira-e-mexe a gente dava uma festa

A ilha na cidade

A araponga e a serra

E não mais barbear-se, a última esperança da Terra

Se eu pedia socorro eles viam

Mas quase sempre se vive sozinho

Não se viram mais ônibus

Ninguém ao pé do rádio

Onde o artista vizinho

Vai cortar seu ouvido

A sagração da primavera

A manhã no hospício

O sonho da Quimera

E não tens

toca-discos

E onde tocarão meus discos

Sem fortuna e sem amigos?

Alguém me ajuda a voltar

Num lombo de burro

E dá uma festa ao chegar

Do passado ou futuro?

Lembro do coro que gravamos em “Teu Inglês”, uma de nossas músicas mais conhecidas. Naquela noite, eram muitos amigos juntos. A parte final foi feita com grande emoção. Uma das vozes era do Minhoca, um dos heróis daquele tempo, morto em 2002. Parecia (a mim me pareceu, eu me lembro) o fim de uma era. O que a gente ouve nos fones de ouvido, quando grava a própria voz, tem um efeito que se poderia chamar de mágico, na falta de uma palavra melhor. Imagine esse efeito multiplicado na voz de seus amigos.

O disco traz, também, grandes momentos de percussão com Silvano Michelino, um músico espetacular que mora na França e conta histórias sobre Henri Salvador, só um dos grandes com quem já tocou. Nós nos reencontramos em 2003, quando ele veio de Paris para se apresentar conosco no Tim Festival, cujo palco principal dividimos com o White Stripes. Sacou?

Meu cubanismo fica explícito em “Valsa de la Revolución”, em que falo de um tipo que não sabe ler e cujas meias estão virando polainas:

Ninguém repara em você

pela primeira vez na praia, depois de velho,

como um rabo-de-peixe buzinando em La Habana.

Um rabo-de-peixe não chama a atenção de ninguém num lugar em que só trafegam carros remendandos, percebe? E aí vem o refrão:

Hoy yo no estoy bien

Yo no pateo perro muerto

Tradução:

Hoje eu não tô bem (o lema dos metalúrgicos do ABC)

Eu não chuto cachorro morto (frase que ouvi de Lula, na época)

Para fechar com:

Hasta la victoria siempre.

Viva la revolución! (que é como Fidel fechava seus discursos)

O álbum Três lugares diferentes.

Num dos desenhos, que também são meus, há uma homenagem ao P.O.U.M, o partido trotskista da Guerra Civil Espanhola de que fala George Orwell nas suas extraordinárias lembranças reunidas no livro Homenagem à Catalunha, que, junto com O curto verão da anarquia, de Hans Magnus Enzensberger, tratam de um dos meus temas de devoção. Descobri em Crônicas — Volume um, as memórias de Dylan, que ele é fascinado por outra Guerra Civil, a americana. Mas é preciso que se diga, olhando para trás: mais do que um militante enfadonho, fui na verdade um marxista tendência Groucho (um grafite maravilhoso de maio de 68: “Sou marxista, tendência Groucho). Acho que os meus companheiros do Fellini também foram.

Em 2017, Três lugares diferentes faz 30 anos. Não é um milagre ainda estarmos vivos? Fidel está morto. Um amigo prometeu escrever a história desse disco. Eis aí um livro que eu gostaria de ler. Que uma outra pessoa enxergue aquilo que não conseguimos ver enquanto estamos vivos.

Eu mesmo me debrucei sobre o começo do Fellini numa pequena memória inédita chamada proustianamente À sombra dos viadutos em flor. Eu, Minhoca e Alex Antunes (Akira S e as Garotas que Erraram) moramos juntos num edifício a cavaleiro do Viaduto Major Quedinho, em São Paulo. Lá vivemos um ano intenso, quando tudo ainda estava por acontecer e tipos como Renato Russo passavam por ali antes da fama. O ano era 1984.

Voltar na memória foi uma experiência extrema. Permaneci um bom tempo a alguns centímetros do chão, como os santos. Você nem imagina como é falar de você e do seu tempo a trinta anos de distância. Saí disso como outra pessoa. Me transformei num chavão: estou em paz comigo mesmo, em paz com aquilo que fui. Em paz com a música. Quando dei o ponto final em Lisboa, em julho de 2016, parecia que tinha entendido tudo sobre a minha relutância inicial em aceitar que a música poderia conviver com a literatura. Porque, na minha cabeça da época, eram duas estrelas distantes entre si. Eu fazia letras como uma pessoa que está de passagem, como o Renato Russo a caminho do Rio de Janeiro para fazer sucesso. O meu Rio de Janeiro era a literatura.

À sombra dos viadutos em flor me colocou em meu devido lugar. Sou (ou fui, depende da estação) um letrista que também escreve livros. Meus livros são a extensão de minhas letras malucas. Sou o que fui, o letrista que agora é escritor e olha para trás a fim de descobrir o jovem roqueiro que foi. O curioso nessa longa mas rápida estrada da vida é olhar no espelho agora e ver que o homem de 60 anos a encarar você ainda guarda dentro dele o músico que inventava frases loucamente amorosas para as músicas do seu grupo. Ele está ali, e ainda me observa do porão do Madame Satã, onde, aliás, estive numa inacreditável festa surpresa que minha mulher armou para mim no ano passado. Uma festa em que o Thomas veio de Londres, onde mora, só para tocar com o Fellini no mesmo porão opressivo e misterioso em que nos apresentamos pela última vez há mais de 30 anos.

Boto muita fé nos meus três últimos livros. Dois deles falam de música. Música é literatura? Se alguém me perguntar agora, responderei que sim. Bob Dylan não foi à cerimônia do Nobel, mas mandou Patti Smith em seu lugar. E ela errou logo na entrada do segundo bloco de versos de “A Hard Rain’s Gonna Fall”. Patti errou por todos nós (eu, você, ele, quantas vezes ainda não erraremos?). E, afinal, a música está em toda parte, é parte da vida de todos nós. Sem contar que a chuva pesada da letra de Dylan está para cair mais uma vez. Quem duvida?

Eu queria fazer literatura, não letras de música. Mas Bob Dylan colocou as coisas em seu devido lugar.

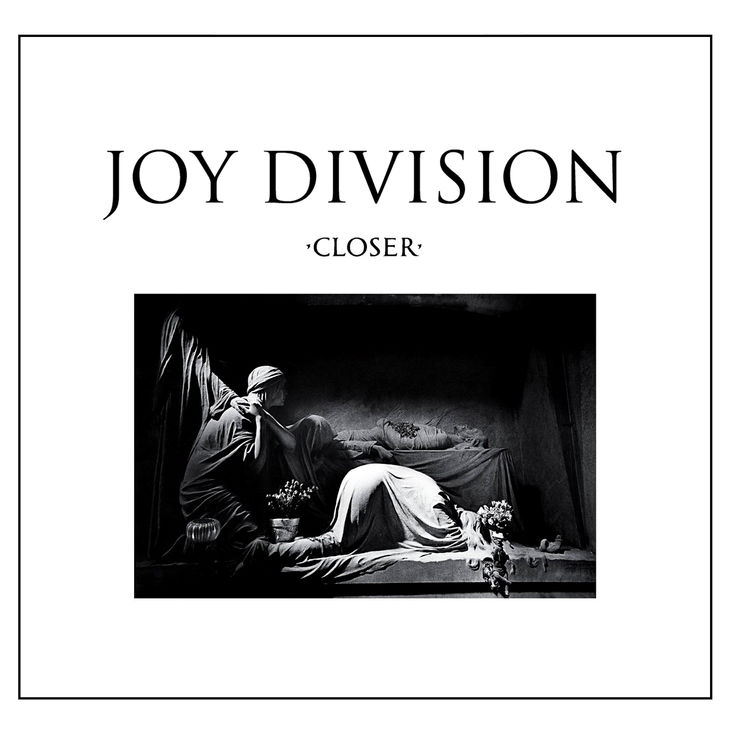

Capa do disco Closer, lançado em 1980, após a morte do vocalista Ian Curtis

*

Dos meus três últimos livros, o primeiro a sair é Os discos do crepúsculo, pela Numa Editora, do Rio. Os discos do crepúsculo é meu livro de música. Tudo nele tem a ver com a música. A música está em toda parte. Les Disques du Crépuscule é o selo belga do qual fez parte a namorada de Ian Curtis, Annik Honoré. Quando Ian se matou, a viúva Deborah Curtis a proibiu de assistir ao funeral. Ele estava de viagem marcada para os Estados Unidos, onde o Joy Division faria a turnê que provavelmente iria abrir todas as portas do sucesso para a banda.

Annik morreu em 2014. Eu tinha acabado de entrevistar Deborah por causa do lançamento no Brasil de suas memórias daquele tempo, escritas em 1995. Fiz esse conto em que Annik aparece. A história de Annik, a história do Joy Division, Manchester e São Paulo, a forma como começamos, a forma como o Joy Division começou: a música tem caminhos misteriosos. Há uma conexão entre os nossos mundos. Meu livro reflete tudo isso. E, como se não bastasse, os editores me pediram para ilustrá-lo. Então, é como se fosse uma obra daquele tempo em que meus desenhos andavam distraídos pelas capas dos nossos discos. O conto que dá o título do livro diz isso: “Eu também teria me apaixonado por Annik”.

Quanto À sombra dos viadutos em flor, reproduzo, pela primeira vez, o trecho que fala do Joy Division:

Tanto Minhoca quanto Alex tinham o álbum póstumo Closer, do Joy Division, cuja capa era a foto de uma lápide, tirada no Cemitério Staglieno, em Gênova. Ian Curtis tinha morrido naquele mesmo ano de 1980, mas a capa já estava pronta. Acabou funcionando como sua lápide.

Às vezes, “Isolation”, desse disco, tocava num dos quartos. O ouvinte estaria puto ou deprimido, pois era uma canção miseravelmente triste, embora frenética. Mas eles pareciam nunca ficar putos ou deprimidos, apesar das aparências.

Foi o tempo em que, depois da infância, eu mais ri na vida. Essa tensão entre os motivos sombrios de Manchester e o tédio de São Paulo na agonia da ditadura explica muito do que aconteceu em nosso reduto. A diferença entre os tons de cinza das duas paisagens é que nós conseguíamos encontrar na nossa motivos para rir. E ríamos o tempo todo.

Há uma foto conhecida de Adoniran Barbosa sobre o nosso viaduto, tirada em 1982. Em 1983, aquele homem de chapeuzinho de abas estreitas caído de lado, bigodinho fino, gravata borboleta e voz de barbeador elétrico já era um fantasma. Um fantasma que sabia rir, um fantasma ridente como nós, eu, Mato Grosso e o Joca, assombrando o viaduto.

Esta vai para Annik Honoré, onde quer que ela esteja.

Cadão Volpato nasceu e vive em São Paulo (SP). Jornalista, atuou em algumas das principais redações da imprensa brasileira, como nos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo e nas revistas Veja, Época, Trip e Capricho. A partir da década de 1980, participou da banda Fellini, atuando como letrista e vocalista. É autor, entre outros, dos livros Relógio sem sol (2009), Meu filho, meu besouro (2011) e Pessoas que passam pelos sonhos (2012).