A mulher que não gosta de lembrar da felicidade

Célia vende coquinhos do céu no centro de Curitiba, mas o paraíso já não mora nela

Gabriel Ferreira

Célia é uma mulher que tem dificuldade para lembrar datas. Não sabe há quanto tempo trabalha na rua. “Tem muitos anos, já”, é o máximo de precisão que consegue atingir. Também tem muito tempo que trabalha para a mesma patroa, uma cearense que prepara os doces que Célia vende no cruzamento da Avenida Marechal Floriano com a Rua XV de Novembro, duas das vias mais movimentadas do centro de Curitiba. Só não precisa de muito esforço para encontrar no tempo a distância de um único evento — e logo o mais triste de sua vida. “Minha mãe morreu tem três anos, já”, diz. E quando fala, mantém o olhar distante, como se estivesse cravado em alguma imagem mais velha do que a morte da mãe. Célia não gosta de falar disso. Não gosta e muda de assunto: a troca de apresentadores no Jornal Nacional, o clima, a beleza de Curitiba.

Quem ouve Célia falando, pode até pensar que ela é a relações públicas da cidade, tamanha a propaganda que faz do lugar onde nasceu. Seu assunto favorito são as luzes de Natal que enfeitam a região em que trabalha. “Isso aqui fica uma beleza.” Aproveita para intimar o interlocutor a comparecer ao coral de crianças que, a cada Natal, canta ali perto, na sacada do Palácio Avenida. Dentro de si, porém, as atrações natalinas não são das mais bonitas. “Nessa época a gente lembra muita coisa, né? Às vezes é difícil”. Fala com o olhar de novo perdido.

Quem passa com frequência pela região em que Célia trabalha já deve ter visto uma mulher negra, de meia idade, cabelos curtos, boné e avental azuis que vende coquinho do céu, maçã do amor e tapioca. Célia é essa mulher de azul. Quem para em sua barraca quase nunca sai sem um doce na mão e um sorriso no rosto. “Acho engraçado o nome coquinho do céu”, diz Célia. “Mas tem esse nome porque, quando a gente come um, é lá que a gente se sente.”

Célia come pouco dos doces que vende e é raro ela se sentir no céu. Em parte porque não tem tempo para isso. Trabalha todos os dias — inclusive feriados, domingos e dias santos — das 9 da manhã às 7 da noite. Quando chega em casa, assim como muitas outras mulheres brasileiras, tem mais trabalho esperando. O marido não é daqueles que dividem as tarefas do lar. Por isso cabe a Célia, sozinha, deixar a casa em ordem. “Tenho que cuidar das coisas lá, né?”

Quando termina suas tarefas diárias, Célia se distrai em frente à televisão. Hoje, essa é sua rotina: trabalho, trabalho, TV. Gosta das novelas — mas preferia as que passavam quando era mais moça. Naquela época, pelo que lembra, as histórias ainda não eram sempre as mesmas. Também assiste ao telejornal. Construiu com Fátima Bernardes uma relação de quase intimidade — a mesma que tem com as atrizes bonitas das novelas — e ficou triste quando soube que Fátima não ficaria mais na bancada do telejornal de maior audiência do país. “A gente já estava tão acostumado a ver ela e o William juntos. Não vai ser a mesma coisa com essa Patrícia.” Célia ganha ares de especialista ao fazer a afirmação. Deixa bem claro que “essa Patrícia” não está na sua lista de apresentadoras preferidas. Torce para que Fátima seja feliz em seu novo programa, mesmo sem saber ao certo o que será essa nova atração — ou explicar o que entende por felicidade.

Célia gosta de assistir à vida dos outros. Se interessa pela vida dos artistas, mais até do que pela sua própria. Mas ela não é a única que não dá muita atenção à sua existência. Não são poucas as vezes em que Célia sequer é notada por quem passa diante dela. Mesmo alguns dos que atravessam todos os dias o cruzamento em que fica a barraquinha de Célia se dão ao trabalho de olhar um instante para o lado e notar sua presença. E não é porque estão sempre com pressa. Muito menos porque ela fica escondida atrás de sua barraca.

Na verdade, ela se mexe o tempo todo. Arrumando e desarrumando as coisas para poder arrumar mais uma vez. Quando já não há mais sacolinhas para dobrar ou colherzinhas para ajeitar na caixa, Célia muda o guarda-sol de lugar ou começa a picar os morangos da tapioca. Se tudo já estiver feito, começa de novo. Quase nunca está parada e, mesmo assim, quase nunca é vista. Trabalha no mesmo lugar há tantos anos que nem se lembra e, ainda assim, quase nunca é lembrada.

Célia já faz parte da paisagem do centro de Curitiba, tanto quanto os jovens bonitos, com jeito de modelo, que circulam por lá com suas pranchetas e catálogos, sempre prontos para vender chips de celular, inscrições para o vestibular ou o sonho de sucesso na carreira de modelo — sonho este, que nem eles conseguiram ainda concretizar. Célia nunca reparou nesses jovens que andam por lá, e eles não reparam nelas. É uma gente que só se torna visível — mesmo que por pouco tempo — quando alguém quer um doce ou trocar de operadora de telefone.

Fazer parte desse grupo de invisíveis não é bem um problema para Célia. Na verdade, ela mesma parece não gostar muito de ver sua vida. Prefere a dos artistas, muito mais sorridentes e felizes do que ela. Mas Célia sente saudades do tempo em que era feliz. Tanta saudade que chega a doer e a tornar a lembrança da felicidade uma coisa triste. Célia era feliz ao lado da mãe. Era feliz quando tinha muito amor e carinho. Amor e carinho que recebia e que dava. Falar desse assunto com Célia, porém, quase nunca renderá mais do que poucos segundos de conversa. Ela logo dá um jeito de cortar a história e voltar a cortar seus morangos. “Não gosto de falar dessas coisas. Falar de felicidade me faz lembrar quando eu era feliz.”

Enquanto pica os morangos, seus olhos se distanciam, cravados em alguma lembrança que ela não quer compartilhar. Nessa hora, não adianta falar mais nada. Célia não responderá. Seja porque está fazendo seu passado tão presente dentro de sua cabeça, que não é capaz de enxergar o presente que existe do lado de fora, seja porque ela não quer responder. Quando muito, faz um gesto qualquer com as mãos. Mesmo que o movimento em si não tenha nenhum significado muito bem definido, não é difícil perceber que, na linguagem de Célia, aquele é um aviso para mudar de assunto.

Quando a mãe morreu, Célia soube que tinha perdido muito mais do que uma mãe. Na verdade, tinha perdido bastante do que carregava dentro de si. Foi uma doença que levou a mãe de Célia. Ela não gosta de entrar em detalhes, explicar como aconteceu. A única coisa que não esconde sobre o acontecido é que ele teve o poder de levar aquilo que Célia entendia como felicidade.

Sem estar ao lado da mãe, Célia não é uma mulher feliz e já se deu conta disso há algum tempo. Tanto sabe de sua infelicidade que quase nunca sorri. Quando faz, é mais por simpatia do que por alegria. É agradável com os clientes e até responde com prazer a quem gosta de puxar um papo. Conversa com os garis e com os seguranças da rua. Alguns fregueses parecem até amigos e sentem sua falta quando, por algum motivo qualquer, ela não está por lá. Nesses raros momentos em que é vista e se vê, ela até se dá um breve direito de sorrir. Não chega a ser um sorriso completo, porque os olhos não acompanham a boca e permanecem tão tristes quanto antes. Mas é um sorriso — algo capaz de levar a felicidade a outras pessoas. Tanto quanto um coquinho do céu.

Gabriel Ferreira tem 23 anos e é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo. Gabriel participou da Oficina de Criação Literária — Reportagem, com Eliane Brum, que escolheu seu texto para ser publicado no Cândido.

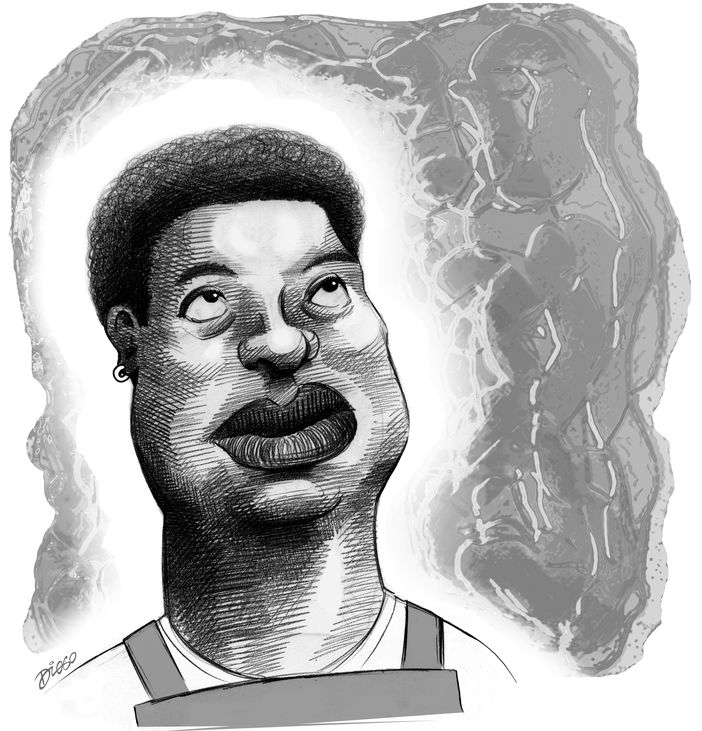

Ilustração: Diogo Salles

Gabriel Ferreira

Célia é uma mulher que tem dificuldade para lembrar datas. Não sabe há quanto tempo trabalha na rua. “Tem muitos anos, já”, é o máximo de precisão que consegue atingir. Também tem muito tempo que trabalha para a mesma patroa, uma cearense que prepara os doces que Célia vende no cruzamento da Avenida Marechal Floriano com a Rua XV de Novembro, duas das vias mais movimentadas do centro de Curitiba. Só não precisa de muito esforço para encontrar no tempo a distância de um único evento — e logo o mais triste de sua vida. “Minha mãe morreu tem três anos, já”, diz. E quando fala, mantém o olhar distante, como se estivesse cravado em alguma imagem mais velha do que a morte da mãe. Célia não gosta de falar disso. Não gosta e muda de assunto: a troca de apresentadores no Jornal Nacional, o clima, a beleza de Curitiba.

Quem ouve Célia falando, pode até pensar que ela é a relações públicas da cidade, tamanha a propaganda que faz do lugar onde nasceu. Seu assunto favorito são as luzes de Natal que enfeitam a região em que trabalha. “Isso aqui fica uma beleza.” Aproveita para intimar o interlocutor a comparecer ao coral de crianças que, a cada Natal, canta ali perto, na sacada do Palácio Avenida. Dentro de si, porém, as atrações natalinas não são das mais bonitas. “Nessa época a gente lembra muita coisa, né? Às vezes é difícil”. Fala com o olhar de novo perdido.

Quem passa com frequência pela região em que Célia trabalha já deve ter visto uma mulher negra, de meia idade, cabelos curtos, boné e avental azuis que vende coquinho do céu, maçã do amor e tapioca. Célia é essa mulher de azul. Quem para em sua barraca quase nunca sai sem um doce na mão e um sorriso no rosto. “Acho engraçado o nome coquinho do céu”, diz Célia. “Mas tem esse nome porque, quando a gente come um, é lá que a gente se sente.”

Célia come pouco dos doces que vende e é raro ela se sentir no céu. Em parte porque não tem tempo para isso. Trabalha todos os dias — inclusive feriados, domingos e dias santos — das 9 da manhã às 7 da noite. Quando chega em casa, assim como muitas outras mulheres brasileiras, tem mais trabalho esperando. O marido não é daqueles que dividem as tarefas do lar. Por isso cabe a Célia, sozinha, deixar a casa em ordem. “Tenho que cuidar das coisas lá, né?”

Quando termina suas tarefas diárias, Célia se distrai em frente à televisão. Hoje, essa é sua rotina: trabalho, trabalho, TV. Gosta das novelas — mas preferia as que passavam quando era mais moça. Naquela época, pelo que lembra, as histórias ainda não eram sempre as mesmas. Também assiste ao telejornal. Construiu com Fátima Bernardes uma relação de quase intimidade — a mesma que tem com as atrizes bonitas das novelas — e ficou triste quando soube que Fátima não ficaria mais na bancada do telejornal de maior audiência do país. “A gente já estava tão acostumado a ver ela e o William juntos. Não vai ser a mesma coisa com essa Patrícia.” Célia ganha ares de especialista ao fazer a afirmação. Deixa bem claro que “essa Patrícia” não está na sua lista de apresentadoras preferidas. Torce para que Fátima seja feliz em seu novo programa, mesmo sem saber ao certo o que será essa nova atração — ou explicar o que entende por felicidade.

Célia gosta de assistir à vida dos outros. Se interessa pela vida dos artistas, mais até do que pela sua própria. Mas ela não é a única que não dá muita atenção à sua existência. Não são poucas as vezes em que Célia sequer é notada por quem passa diante dela. Mesmo alguns dos que atravessam todos os dias o cruzamento em que fica a barraquinha de Célia se dão ao trabalho de olhar um instante para o lado e notar sua presença. E não é porque estão sempre com pressa. Muito menos porque ela fica escondida atrás de sua barraca.

Na verdade, ela se mexe o tempo todo. Arrumando e desarrumando as coisas para poder arrumar mais uma vez. Quando já não há mais sacolinhas para dobrar ou colherzinhas para ajeitar na caixa, Célia muda o guarda-sol de lugar ou começa a picar os morangos da tapioca. Se tudo já estiver feito, começa de novo. Quase nunca está parada e, mesmo assim, quase nunca é vista. Trabalha no mesmo lugar há tantos anos que nem se lembra e, ainda assim, quase nunca é lembrada.

Célia já faz parte da paisagem do centro de Curitiba, tanto quanto os jovens bonitos, com jeito de modelo, que circulam por lá com suas pranchetas e catálogos, sempre prontos para vender chips de celular, inscrições para o vestibular ou o sonho de sucesso na carreira de modelo — sonho este, que nem eles conseguiram ainda concretizar. Célia nunca reparou nesses jovens que andam por lá, e eles não reparam nelas. É uma gente que só se torna visível — mesmo que por pouco tempo — quando alguém quer um doce ou trocar de operadora de telefone.

Fazer parte desse grupo de invisíveis não é bem um problema para Célia. Na verdade, ela mesma parece não gostar muito de ver sua vida. Prefere a dos artistas, muito mais sorridentes e felizes do que ela. Mas Célia sente saudades do tempo em que era feliz. Tanta saudade que chega a doer e a tornar a lembrança da felicidade uma coisa triste. Célia era feliz ao lado da mãe. Era feliz quando tinha muito amor e carinho. Amor e carinho que recebia e que dava. Falar desse assunto com Célia, porém, quase nunca renderá mais do que poucos segundos de conversa. Ela logo dá um jeito de cortar a história e voltar a cortar seus morangos. “Não gosto de falar dessas coisas. Falar de felicidade me faz lembrar quando eu era feliz.”

Enquanto pica os morangos, seus olhos se distanciam, cravados em alguma lembrança que ela não quer compartilhar. Nessa hora, não adianta falar mais nada. Célia não responderá. Seja porque está fazendo seu passado tão presente dentro de sua cabeça, que não é capaz de enxergar o presente que existe do lado de fora, seja porque ela não quer responder. Quando muito, faz um gesto qualquer com as mãos. Mesmo que o movimento em si não tenha nenhum significado muito bem definido, não é difícil perceber que, na linguagem de Célia, aquele é um aviso para mudar de assunto.

Quando a mãe morreu, Célia soube que tinha perdido muito mais do que uma mãe. Na verdade, tinha perdido bastante do que carregava dentro de si. Foi uma doença que levou a mãe de Célia. Ela não gosta de entrar em detalhes, explicar como aconteceu. A única coisa que não esconde sobre o acontecido é que ele teve o poder de levar aquilo que Célia entendia como felicidade.

Sem estar ao lado da mãe, Célia não é uma mulher feliz e já se deu conta disso há algum tempo. Tanto sabe de sua infelicidade que quase nunca sorri. Quando faz, é mais por simpatia do que por alegria. É agradável com os clientes e até responde com prazer a quem gosta de puxar um papo. Conversa com os garis e com os seguranças da rua. Alguns fregueses parecem até amigos e sentem sua falta quando, por algum motivo qualquer, ela não está por lá. Nesses raros momentos em que é vista e se vê, ela até se dá um breve direito de sorrir. Não chega a ser um sorriso completo, porque os olhos não acompanham a boca e permanecem tão tristes quanto antes. Mas é um sorriso — algo capaz de levar a felicidade a outras pessoas. Tanto quanto um coquinho do céu.

Gabriel Ferreira tem 23 anos e é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo. Gabriel participou da Oficina de Criação Literária — Reportagem, com Eliane Brum, que escolheu seu texto para ser publicado no Cândido.

Ilustração: Diogo Salles