Em busca de Curitiba

A morte paga passagem

Renan Machado

José morreu inesperadamente. Beirando os sessenta, ainda dava no coro. As meninas do Bicho Solto sabiam; ele não perdoava as safadas. De trabalho José não queria saber. A profissão andava em crise, mas ele não via problema. Era escritor. Um escritor maldito. E medíocre, errado não dizer. Apesar do sucesso que fez.

— Vamos, Seu José, há quanto tempo não escreve? — Indagava a mocinha da editora, por telefone, no dia anterior.

— Hum?

— Seus romances eram o máximo, vinte anos atrás. Lembra-se?

— Hum.

— Pois saiba que não nos esquecemos: escreva-nos um conto. A editora lhe tem apreço. Seu José, daqueles geniais, com capricho, sutileza, maestria e...

A guria continuaria a extrapolar nos adjetivos, mas José bateu com o telefone no gancho antes disso.

— Não vou escrever conto porra nenhuma — murmurou.

Mergulhou nos sonhos. Noite seguinte teria mais Bicho Solto.

Tarde da noite, José pitava um cigarro de filtro amarelo. Esperava o ônibus que, novamente, estava atrasado. Tinha-se esquecido de editora e do conto. O Terminal Guadalupe deserto. Um ou outro maltrapilho atravessava a João Negrão. A barra das mantas fétidas arrastando no asfalto. Vagabundos, corriam pras bocadas. Cafofos ao redor do terminal, infestados de putas e viciados. Carregavam esmolinha recolhida no sinaleiro. Moedas que tilintavam perdidas nas mãos de imundos perdidos. O troco de bêbado.

— Ô, meu senhor, arruma um bagulho do bom por um preço honesto — imploravam.

O brutamonte, prostrado na porta da boca, não arrochava:

— Pra fora, seu merda. Já! Antes que eu te apresente os “direitos humanos”.

Ao dizer “direitos humanos”, o leão de chácara referia-se ao porrete que carregava na cintura. Os dizeres, em tom de ironia, foram gravados com canivete na madeira enegrecida.

Toda madrugada era a mesma história. Quanto aos maltrapilhos, as ameaças de porrada e o atraso do ônibus. José estava cansado. Saíra do Bicho Solto arrastando-se. Bêbado. Exausto. José queria o descanso.

— Cacete, que é que estou fazendo aqui?— Pensava alto.

Nem um, nem dois. Ouvira infinitos sermões da filha mais velha:

— Que vergonha, pai. O senhor já não tem idade pra essas coisas... Madrugada na gandaia? Que absurdo é esse?!

José suspirava. Fazia frio na madrugada. Encolhido debaixo do capote e absorto no cigarro procurava afastar da cabeça os discursos moralistas da primogênita.

— Foda-se.

Observava o vazio de gente no centro cinza, oculto sob a penumbra. Não estranhava. Conhecia-o assim. Vazio. Vivia no subúrbio. Diariamente pegava ônibus, mas isso tarde da noite, quando os ligeirinhos trafegavam vazios. De relance, lembrou-se de uma reportagem que lera no jornal dias antes. “Morte invisível no ligeirinho” era o título. Relatava o óbito de um passageiro que sofrera um infarto fulminante e manteve-se recostado no assento. Parecia dormir. Rodou sabe-se lá quanto tempo, centenas de pessoas sentaram-se ao seu lado. Ninguém percebeu. Apenas no recolhe do carro descobriu-se o defunto. “Cutuquei e disse: ‘ponto final’. O homem escorregou, deu com a cara no vidro, tombou do banco... Mortinho da silva”, afirmava o motorista. Besteira — pensou José —, enquanto baforava. Cigarro nos lábios.

Para José, aliás, os habitantes da cidade não formavam nem dois times pra uma pelada. Eram os viciados do Guadalupe, as putas do Bicho Solto e Nelson, o leão de chácara. Ademais, um ou outro familiar e Lena, a empregada atarracada que cuidava da casa desde que José enviuvara. Além deles, só o cobrador dorminhoco da estação-tubo:

— Sabe-se lá o nome desse infeliz... Só dorme, nunca conversa.

Pelo menos não reclamava que fumassem dentro da estação. Duas e meia da matina: vinte minutos de atraso: José, impaciente José. Apagou o cigarro.

— Essa hora, nem desculpa de trânsito podem usar... Puta que os pariu — queixava-se o velho, de papo para o ar.

De repente, identificou ao longe o painel luminoso. O nome da linha, em laranja, sacolejava com o ônibus que descia a João Negrão. Cruzava a esquina. Chiavam alto os freios. Um escândalo. Mesmo o cobrador despertou do sono, tamanha a barulheira.

— Troca essa lona... — Pensou José, tão logo o ônibus encostava.

As rampas tombaram sobre a plataforma. Ar morno escapava do interior do carro. A irritante sinfonia, marca registrada dos ligeirinhos, emanava dos auto-falantes. Um remix de clássicos. O volume estava alto.

— Onde já se viu... Se acham que essa desgraceira relaxa os passageiros... — Sibilou o velho.

Fora a sinfonia decadente do ônibus e demais implicâncias de José, o interior do ônibus achava-se acolhedor. Aconchegante, tal qual qualquer abrigo daquele frio maldito. E vazio, nenhuma viv’alma, tal qual todos os dias. José adentrou pela porta traseira a tempo de perceber que o motorista saía pela dianteira. Cumprimentava o cobrador: “Opa, bom?”. O cobrador ofereceu-lhe café. Aceitou. Começaram a bater papo.

— Merda de madrugueiro... Além de atrasado, quer cafezinho é? Filho da puta! — Bradou José, baixinho.

Ainda que aquilo deixasse José enfezado, não arrumaria confusão. Estava cansado: obra das gurias do Bicho Solto. Pensou em gritar para o Nelson: apresenta os “direitos humanos” pra esse corno vai... Mas não gritou nada para ninguém. José só pensava em dormir. Beber o chazinho que Lena deixava sobre a cômoda todas as noites e desmaiar na cama. José queria o descanso. Porém, não da maneira que lhe fora reservado para aquela noite.

O motorista levou uns cinco minutos para voltar ao ônibus. Bebeu dois copinhos de café em parceria com o cobrador sem nome. Falavam alto. Riam como hienas. Apesar da raiva que sentia, José admirava a dupla. Fodidos, uma vida safada. No trampo até essas horas... E bem-humorados. Era coisa pra se tirar o chapéu.

Iriam partir. José sentiu que o motorista soltara o freio. A voz feminina, robótica, anunciou: “Porta fechando”. De súbito, o cobrador bateu na lataria do carro. O motorista viu-o pelo retrovisor: fazia sinal para que esperasse. Outro homem iria embarcar. Vasculhava todo bolso atrás de moedinhas. Tilintavam perdidas. Um fodido das bocadas — pensou José, a princípio. Mas não era maltrapilho: vestes negras, de corte fino.

— Um otário. Esse aí roubaram sem dó — riu-se José.

O homem pagou a passagem. Entrou no ônibus com ar altivo. Era um rapazote. Os calçados produziam um ruído oco no assoalho emborrachado. José escolhera um banco de dois lugares. Preferencial.

— Boa noite – disse, de repente, o jovem.

— O quê? – respondeu José, em tom de desprezo.

— Boa noite ou bom dia, como preferir. Como vai o senhor?

— Vou bem.

José não escondia o semblante desconfiado: será bicha esse guri? – pensava.

— Pois eu também, muito bem... Como o senhor se chama?

— José, meu nome.

— Ah, pois bem. Prazer!

O silêncio reinou incômodo. José decidiu quebrá-lo.

— E o seu guri?

— Tenho muitos. Costumam me chamar de morte.

— Tá brincando, fedelho? É? Sacaneando o velhinho do banco preferencial? Que seja. Quer ver eu te foder?

Apesar do ar ameaçador do velho José, o rapaz não baixou a crista. Sorriu:

— Morte. Seu José, eu sou a Morte.

A expressão de seriedade no rosto do homem em vestes negras estremeceu José.

— Aquela tosse, sabe? — continuou o rapaz, enquanto José tossia — essa mesma, Seu José!

José, choroso José.

— Não chore, meu caro. Seu José, diga-me: há quanto tempo sai de casa apenas para ir àquele puteiro nojento?

— Mais respeito!

— Respeito uma ova! Você é um imprestável. Supermercado, por conta da Lena. Receber no banco: Lena. Pagar no banco... Tudo Lena! Onde está Lena, Seu José? Não está aqui. Há quanto tempo o senhor não descobre sua cidade?

— Moro aqui desde sempre, imbecil, conheço cada pedacinho desse canto.

José, aborrecido José. O velho levava a mão ao peito: braço amortecido.

— Ah, é? Seu José, olhe para a direita. Além desse estacionamento, o que é aquele grande prédio de tijolos?

Pergunta boba:

— Um convento de irmãs, é claro! — exclamou o velho, indicando o edifício com a mão ossuda.

— Errado! Há quarenta anos deixou de ser convento. É um colégio, Seu José, no qual, inclusive, seus dois netos estudam. Da última vez que os viu, era um distante café da tarde dominical. Estava bêbado na ocasião.

O ônibus seguia seu balanço.

— Pois bem, meu animal — continuou o rapazote —, logo à frente, ali, antes dos trilhos. A casinha espremida entre o Mercado Municipal e o viaduto colorido. Lembra-se?

— Claro! Nono’s, restaurante caseiro. Eu e a patroa jantávamos no Nono’s às vezes. Luz de vela e tudo — riu-se José ao relembrar.

— Muito bem, Seu José, esse é o lugar.

— Memória de elefante.

José, vaidoso José.

— O mesmo Nono’s, Seu José, de banheiro espaçoso, no qual trepou com sua cunhada. Tua esposa esperando na mesa!

— Coisas da vida

— Seu José, sua esposa, amor de tua vida.

— Guri ingênuo, pensa que o casamento é um mar de rosas? Você não sabe de nada.

— Não sei e já não importa. Você vai morrer esta noite, José. Olhe para a esquerda — ordenou o homem.

— Rua da Cidadania.

— Não, não. Esta esquerda, meu animal:

— Cemitério.

— Sabemos quem está enterrada aí, Seu José.

— Yoko. Brazilian Sally. Amélia da minha roda de samba.

— Vocês sambam nessa cidade? Nem carnaval vocês têm! Quem sambou foi o senhor, Seu José. Dançou. Vai morrer. Descansar na cova da família, lado a lado com sua esposa. Um defunto hipócrita.

— Morte, não!

— Blá-blá, choradeira. Acabou, Seu José. Tenho mais coisa a fazer. Cutuco-o no ponto final.

Tom violeta apontava no skyline, sóbrio, visto da torre das Mercês. José, esquecido José. A cidade em silêncio. Fantasmas rondavam-na. Os maltrapilhos escondiam-se sob as marquises. Alguns fumavam. As bocadas fechavam, as putas pegavam no sono em lençóis indignos. Nelson, o leão de chácara, baixava a porta de aço. A selva de pedra calada, acordada com o relógio em tique-taque na hora certa de começar um novo dia. Pregões e corre-corre. Cada um por si: tal western ao sul do céu.

— Alô? Isso, esse é o número do ônibus. Sim, no recolhe. É um velho, acho que foi coração... Nem vale mandar a ambulância. Tá mortinho da silva.

Renan Machado nasceu em Ponta Grossa (PR), tem 19 anos e estreou na ficção com Helena, livro-conto publicado pela Tulipas Negras Editora em 2012. É colunista da revista Ideias, da Travessa dos Editores. Vive em Curitiba.

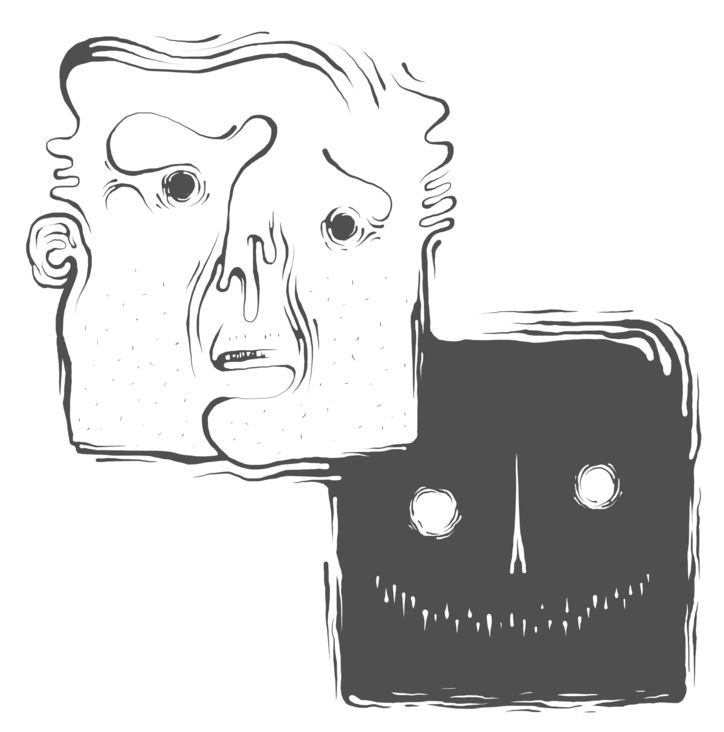

Ilustração: Marciel Conrado