Conto | Marcelino Freire

Nossa casa

Começaram pelo quarto do bebê.

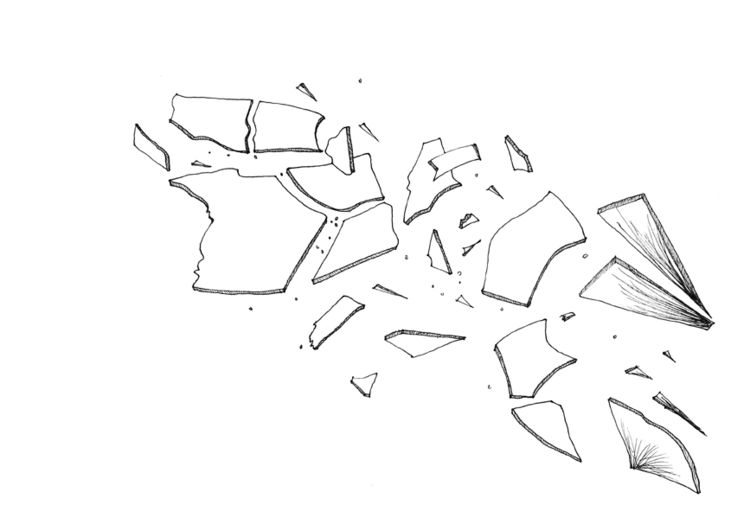

Reduziram o berço a um terço — quebraram as grades infantis, furaram as almofadas, os penduricalhos caídos.

Nem têm filhos ainda.

Quem segurava o ódio daqueles pais, futuros?

Armarinho rosa, azul, tudo destruído. Quadrinhos de patos, pantufinhas, enforcaram os palhaços espalhados.

Depois rumaram à cozinha.

Pratos ao ar. Voaram talheres, cadeiras, louças loucas pelo teto. O fogão de seis bocas eles só não queimaram porque começou a juntar gente. Quem era doido de chegar perto? Pinguins decorativos em cima da geladeira já eram. A geladeira gélida, de medo.

Chamem a polícia.

Já chamaram.

Copos, taças estilhaçadas. Cadeiradas nos vidros, nos potes de doce, vazios. Estavam endemoniados.

À sala, à sala.

E foram.

Pularam no sofá, novinho. Jamais usado. Eles nem eram casados ainda. Com uma faca, que trouxeram da cozinha, retalharam o estofado. A poltrona de velhinho, ao canto. A espreguiçadeira. O aparelho de som, mudo.

E gritavam.

E choravam.

Há quem diga que seja droga.

Drogados os dois. E o primeiro que vier a gente mata.

Televisão na mão, como ele conseguiu levantar? E pá, longe. Chegaram a xingar William Bonner.

Socorro, socorro!

A sirene da polícia já vinha.

Mas ainda falta o banheiro, falta a piscina.

No banheiro, com um martelo, puseram a pia abaixo. As torneiras tortas. O box, o chuveiro. Os sabonetes. Os cortinados. A privada foi à merda.

O inferno na terra.

Nunca vimos uma coisa dessas...

A velocidade com que passava aquele verdadeiro furacão — o moço nem era tão alto. Ela, uma menina.

Cadê os pais dessas criaturas?

Na loucura, vez ou outra, depois de xingamentos, um beijava o outro. Será que iriam cometer suicídio, para todo mundo ver, ali, olé?

Em nenhum momento apareceu um revólver.

Não, não estavam armados.

Era o corpo deles mesmo que fazia a desgraça — um cidadão até tentou uma conversa. Não tem conversa.

E enrolaram-se nas toalhas de banho.

E seguiram, feito super-heróis, para o quarto ao lado.

Esqueçamos da piscina. Era inverno.

A polícia acabou de estacionar. O povo à porta, perdido, aéreo. O povo não aprova violência de nenhum tipo.

Dizem que eles vivem juntos há pouco tempo.

Dizem que eles acabaram de perder um filho.

Dizem que eles já assaltaram um banco.

Ilustração Marluce Reque

Dizem que eles trouxeram querosene.

Dizem que eles, ao final da quebradeira, explodirão uma bomba. Melhor isolar a área.

Atenção, atenção.

E nada.

É como se a polícia nem existisse. Nem deram moral para o esquadrão, chegando em batalhão. Já estavam os dois no quarto.

Lá, atiraram garrafas nos espelhos.

Jogaram tinta nos papéis floridos.

Guarda-roupas saqueados. E não parou por aí — foram ficando pelados.

Tão jovens e tão bonitos. Ele tinha uma tatuagem de dragão. É isto. Um dragão drogado, bem que se falou. Estavam cheirados.

Ela, um peito rosa.

Flora.

Depois soube-se que ela se chamava Flora.

E ele, Julião.

Finalmente, deitaram-se no colchão e deram-se as mãos. E fizeram uma barricada, um em cima do outro. Um corpo só.

A polícia não teve dó.

Acertou os dois com tiro de borracha.

Puxaram o casal pelos pés.

Foi difícil arrastá-los, desalinhá-los, separá-los.

A loja de móveis teve de fechar àquele dia, em que outros casais, bem mais felizes, procuravam decorar o futuro lar. À procura de um lugar ao sol, assim, bom para se morar.

Marcelino Freire nasceu em 1967 em Sertânia (PE). É autor, entre outros, dos livros de contos Angu de sangue (2000) e Contos negreiros (2005) — vencedor do Prêmio Jabuti 2006 na categoria Contos e Crônicas. Criou a Balada Literária, evento que, desde 2006, acontece no bairro paulistano da Vila Madalena. Em 2013, publicou o seu primeiro romance, Nossos ossos, obra vencedora, em 2014, do Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional. Vive em São Paulo (SP).