Capa | Bob Dylan

O pugilista de Duluth

A partir de um encontro casual que teve com Bob Dylan nas ruas do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Jotabê Medeiros reflete sobre a formação artística do compositor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016

Encontro Bob Dylan na Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua República do Peru e minha cabeça vira uma confusão de versos que só sei cantar pela metade, enquanto meu olhar incrédulo mantém minha cabeça sequestrada pelo desequilíbrio de suas botas, seu esgares de caubói contrariado, seu casaco de quase couro, a baixa estatura, o cabelo meio duro escapando da touca preta. “Por que você me quer?”, ele me pergunta, e eu respondo “Porque você é um dos maiores artistas do século XX”, e ele parece, senão concordar com o argumento, ao menos considerá-lo um equívoco bastante lisonjeiro.

O barulho dos freios dos ônibus na avenida parecia percussão a embalar uma antiga canção de Dylan, “Wanted man”: “Procurado em Albuquerque, procurado em Syracuse. Procurado em Tallahassee, procurado em Baton Rouge. Tem alguém que vai me pegar em qualquer lugar em que esteja. E onde quer que você olhe hoje à noite, pode ver a minha cara”.

Dois anos depois daquele encontro, Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura e aquela questão que ele me lançou na tarde de areias escaldantes do Rio de Janeiro volta à minha mente.

“Por que você me quer?”.

Estaria eu interessado no artista maiúsculo do século XX por ele ter incorporado de forma compulsória à minha história particular seus ganidos de beira de estrada, que o poeta Allen Ginsberg associou a lamentos judaicos? Ou porque o desafio de sua catalogação (poeta beat de protesto geracional, menestrel extemporâneo, cronista folk?) ainda persistia ocupando os embates intelectuais da minha geração? Ou seria apenas a eterna tentativa de um fã de agradecer de forma convincente ao ídolo que lhe proporcionou tantos momentos felizes?

Por causa de uma credibilidade inquestionável, a literatura é capaz de erguer cidades, construir paredes, delimitar florestas, planícies. As canções, em seu papel mais cristalino, prestariam serviço diferente: elas pintam os muros das cidades, arranham paredes, abrem clareiras em florestas e provocam avalanches em montanhas.

Reprodução

Dylan em cena do documentário No direction home (2005), do cineasta Martin Scorsese.

As canções estão em movimento, quando você chega, elas já não estão mais ali, já estão em outro lugar. Elas adquirem sentido enquanto você as está sentindo. É o que ensinou Dylan, em um texto que já surgiu clássico: o discurso de aceitação do Nobel. Na sua adolescência, Buddy Holly era um Deus, mas logo Leadbelly é quem veio despejar raios sobre-humanos em cima de sua imaginação de artista, e isso entrou em seu sangue sem que Buddy Holly necessariamente saísse.

O que Dylan esclarece, em discurso de 4 mil e 80 palavras que lhe consumiu metade de um ano de reflexão, é algo que as centenas de artigos e ensaios sobre a presumível invasão do Nobel por um chansonnier não conseguiram. Ele chegou à conclusão que sua técnica de composição, que consiste em mastigar visões e metáforas com histórias do dia a dia e fazê-las adquirir ritmo e cadência (ou o contrário), é alicerçada sobre uma tradição em progresso, uma vasta biblioteca de artistas populares e de cançonetas ouvidas às vezes pela metade no pó da estrada, na alucinação de uma viagem. Essa é a matéria de que é feito seu sonho.

Dylan, assim, parece separar o mitológico do ordinário, reconhecendo-se ele um reles lavrador da palavra, e isso também serve à sua diferenciação entre canções e literaturas. “Nossas canções estão vivas e no território dos vivos”, ele diz. Não que Gulliver e Ulisses sejam menos importantes, mas Dylan crê que seu trabalho é mais útil para emoldurar as histórias dos herdeiros daqueles heróis, gente como Rubin Carter, George Jackson, John Wesley Harding, John Brown, Hattie Carroll. Esses necessitam mais das suas canções e do ritmo do seu tempo do que a prosa clássica.

Dylan sempre incorporou as profecias e as bravatas de artista de feira agropecuária à sua lírica. Não é estranho encontrá-lo versando sobre sua própria ambivalência de literato do ritmo. “Venham, escritores e críticos. Que profetizem com a pena. E fiquem de olhos abertos, a chance não vai voltar. E não falem cedo demais, pois a roda ainda gira. E não há como saber quem ela vai nomear, pois o perdedor agora vai depois vencer. Porque os tempos, eles estão mudando”, cantou, na clássica “The times they are A-changin’”.

Ao verter para o português o catatau que é o primeiro volume das letras do bardo, o livro Bob Dylan letras 1961- 1974 (2017), o tradutor Caetano Galindo acentua que uma das características da obra do cantor é a oscilação de tom, de registro retórico. Metamorfose ambulante, Dylan conseguiu vestir a pele de muitos e de nenhum ao mesmo tempo em seus 36 discos de estúdio. Não se pode afirmar que seja também um artista de uma determinada obsessão temática ou interesse de classe.

A atualidade dessa primeira década de carreira é garantida pela própria natureza cíclica das vicissitudes da política, em alguns casos. A apocalíptica letra de “A hard rain’d A-gonna fall”, por exemplo, é a rendição do compositor aos simbolistas franceses, na estrutura. Foi composta em 1962, num tempo em que ele morava de favor no apartamento de um amigo no Greenwich Village, em Nova York, evocava a iminência de uma nova guerra mundial entre URSS e Estados Unidos. “Escrevi a canção quando não sabia se teria mais tempo nessa vida, não sabia quantas outras canções teria a oportunidade de escrever”, disse Dylan.

“The lonesome death of Hattie Carroll”, “Chimes of freedom” e “Masters of war” enquadram-se com facilidade na categoria de canções de protesto, brados abertos contra injustiças raciais e sociais. Mas ele também fez centenas de canções de amor até simplórias, como “Tell me that it isn’t true” (“Me diga que não é verdade”), uma espécie de “Detalhes”, de Roberto Carlos, sem filtro: “Dizem que te viram com outro cara, que ele é alto, moreno e bonito, e que você está de mão dada com ele/ Querida, estou contando com você pra me dizer que não é verdade”. Também compôs de épicos biográficos (“Joey”) a visões surrealistas (“Mr. tambourine man” e “Ballad of a thin man”) e dolorosas confissões de íntima separação (“Blood on the tracks”).

O escritor português Valter Hugo Mãe, prefaciando a nova edição de Tarântula, livro que Bob Dylan publicou em 1971 (2017), chegou a uma palavra-chave para abarcar a multiplicidade da obra musical de Bob Dylan: denúncia. Denunciar é algo maior, mais abrangente e menos circunstancial do que protest songs, rótulo que Dylan despreza. Denunciar é permanente, é uma condição da inquietude. Algo que o isenta do rótulo de “herói relutante” que empunha desde sua célebre primeira e última press conference, em San Francisco, em 1965. “Canções não vão salvar o mundo”, decretou. Os seus discos, dizia Dylan naquela coletiva de imprensa, eram mais importantes que os concertos por conta de sua concisão. E, no artesanato de sua obra, revelava que as palavras vinham antes da música.

Nesse momento, as canções de Bob Dylan, vistas em sua abrangência mais cronológica e temporal por conta do seu Nobel, se mostram como uma vitória da concisão, território desencarnado, pântano movediço de personas e embates. “Bom, Shakespeare, ele está no beco / Com seus sapatos bicudos e guizos / Conversando com alguma francesa / Que diz que me conhece bem”, canta em “Stuck inside of mobile with the Memphis blues again”, uma das músicas que ele não cansa de reinventar em seus shows sombrios e estridentes.

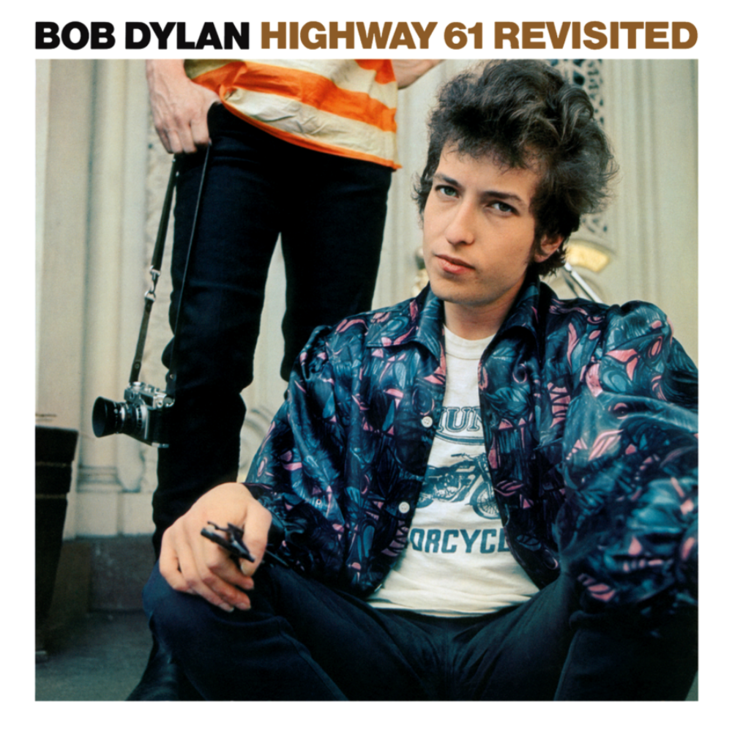

Reprodução

Dylan nos anos 1960, quando foi acusado de trair o movimento folk após eletrificar seu som no disco Highway 61 revisited.

Dylan pode chorar o enforcamento de um ladrão de cavalos (“Seven curses”) com legítima angústia, pode emoldurar a vida de um homeless anônimo e até soar às vezes como um moralista de baixo calibre. “O que as pessoas acabam fazendo por dinheiro / Tem todo dia um truque novo / Só pra arrancar o dinheiro de alguém / Acho que a gente devia pegar uma dessas pessoas / E colocar num barco, mandar pra montanha do urso” (“Talking bear mountain picnic massacre blues”).

Em suas canções, Dylan, além da denúncia, parece lamentar reiteradamente uma certa inocência perdida. Isso está refletido em “Bob Dylan’s dream”, na qual ele fala em trocar tudo que amealhou pelo retorno a um tempo em que passava as noites rindo e tocando com os amigos e esperando tempestades passarem.

Com Tarântula, Bob Dylan cortejou abertamente a literatura. Valter Hugo Mãe constatou que Dylan estaria ali, naquela obra inicial, mais próximo de Joyce do que de Burroughs. E lembrou que, em 2003, o crítico Christopher Ricks escrevera (como uma provocação que antecederia todo esse debate em torno do seu Nobel de Literatura) se por acaso Dylan não seria melhor que Keats. Mas, em suas letras, Dylan quer ouvir outro som, o som em carne viva da realidade.

Tarântula foi pouco para suas pretensões e muito para suas antevisões. Uma torrente da consciência? Prosa ou poesia? Escrita automática temporã ou provocação espontânea? No livro, Dylan já demonstrava predileção pela amplificação de sua voz, que era a característica da música. “Que droga isso. Escrever pra esses poucos escolhidos. Pra qualquer um sem ser você. Você, Daisy Mae, que nem é das massas... O curioso é que você nem está morta ainda”, escreve.

Foi Roland Barthes quem disse que a literatura não fixa os saberes, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e é essa sua maior qualidade. Dylan, explicando sua arte para a Academia Sueca que lhe deu o Nobel, o faz enfileirando micro-resenhas de Moby Dick, Nada de novo no front e a Odisséia. Quer mostrar a dívida que tem para com essas obras em sua formação. Menciona ainda Dom Quixote, Robinson Crusoe, As viagens de Gulliver e Um conto de duas cidades, de Dickens, entre os romances fundadores de sua consciência humanística.

Publicadas parcialmente em 2005, Crônicas (Vol. I), as memórias de Dylan, receberam indicação para o National Book Critics Circle — ao lado de Philip Roth, Alexander Hamilton e Adrienne Rich. Dylan abandonou essas memórias, talvez porque elas pequem por alguma dose de insinceridade quando ele se dispõe a radiografar sua presença no seu tempo, e acaba abordando superficialmente acontecimentos e gêneros que não lhe são familiares, como a bossa nova brasileira. Mas também reflete finamente sobre o impacto de sua obra. “Fui consagrado o Grande Irmão da Rebelião, o Sumo Sacerdote do Protesto, o Czar da Discordância, o Duque da Desobediência, o Líder dos Aproveitadores, o Kaiser da Apostasia, o Arcebispo da Anarquia, o Grande Figurão. De que diabos estamos falando?”, perguntou.

Formalmente, estamos falando de um sujeito que assimilou as experiências dos beats, seus irmãos, e de Arthur Rimbaud. Mas é a um contemporâneo de Rimbaud, Walt Whitman, que empresta ideário ainda mais antigo: o espírito nômade, inapreensível, próximo de Deus porquanto perto da natureza. Sua energia vem de um ideal de amplidão que se relaciona poeticamente com a liberdade, mas embute uma esperança também de Nação, de reunião. Por isso tão solitário, tão encapsulado. “Somente ele tem a força pura e impositiva para aguentar suas próprias imagens monumentais, demoli-las e reconstruí-las”, disse o poeta Allen Ginsberg, em 1975. Em mais de meio século de pugilismo, Dylan nunca saiu do mesmo canto do ringue.

Dylan em 10 álbuns

The freewheelin’ Bob Dylan (1963)Esse foi o primeiro grande álbum de Dylan. Só a faixa de abertura, “Blowin’ in the wind”, por si só, garantiria para o disco um lugar na história da música. Mas há em The freewheelin muitos outros clássicos da carreira do cantor, como “Girl from the north country”, “Masters of war” e “A hard rain’s a-gonna fall”.Bringing it all back home (1965)O quinto álbum de Dylan se divide entre as raízes folk do artista e o rock and roll. Desse trabalho saíram sucessos como “Maggie’s farm”, “Mr. tambourine man” (gravada pelos Byrds no mesmo ano), “It’s all over now, baby blue” (que ganhou versão de Caetano Veloso) e “Subterranean homesick blues”.Highway 61 revisited (1965)Maior clássico de Dylan, foi lançado cinco meses depois de Bringing it all back home. Numa mistura de blues e rock de garagem, o disco abre com “Like a rolling stone” e fecha com “Desolation row”, duas longas narrativas em forma de canção. Completando o repertório, uma porção de músicas célebres, como “Ballad of a thin man”.Blonde on blonde (1966)Gravado em Nashville, centro da música country americana, esse disco é considerado pelos fãs e críticos um dos melhores trabalhos de Bob Dylan. Lançado como vinil duplo, Blonde on blonde traz as músicas “Rainy day women #12 & 35”, “I want you”, “Just like a woman”, entre outras.Blood on the tracks (1975)Após os fantásticos discos da fase folk, lançados nos anos 1960, na década seguinte Dylan continuava fabricando grandes álbuns em série. Blood on the tracks foi escrito sob o impacto do fim do casamento do compositor com Sara Lowndes. No repertório, faixas como “If you see her, say hello”, gravada, entre outros, por Renato Russo e Jeff Buckley.Desire (1976)O disco tem a participação marcante da violinista Scarlet Rivera, que Dylan conheceu por acaso na 13th Street, em Nova York. Das nove canções, “Hurricane” foi a de maior sucesso. A letra é baseada na conturbada vida do boxeador Rubin Carter, preso diversas vezes ao longo de sua trajetória.Infidels (1983)Depois de discos fracos lançados no começo dos anos 1980 (Slaved e Shot of love), Dylan deixa de lado as ideias radicais de sua fase cristã e lança o ótimo Infidels, seu disco mais vendido da década. Destaque para “Jokerman” (gravada mais tarde por Caetano Veloso em Circuladô vivo), uma típica canção dylanesca de quase sete minutos de duração, com letra indecifrável, cheia de metáforas e citações mitológicas.Oh mercy (1989)Realizado em parceria com o produtor Daniel Lanois, Oh mercy é dos poucos trabalhos bem avaliados de Dylan durante os anos 1980 (a “década perdida” do compositor, para muitos fãs). Curiosamente, o disco ficou conhecido pelas faixas que não entraram no LP: “Series of dream”, “Dignity” e “God knows”.Time out of mind (1997)Depois de sete anos sem lançar um disco de inéditas, em 1997 o cantor aparece com Time out of time. O trabalho até hoje é visto como o ressurgimento artístico de Dylan. Produzido novamente por Daniel Lanois, venceu três Grammy Awards. Destaque para o blues arrastado “Love sick”, que virou single.Modern times (2006)Trigésimo segundo álbum de Bob Dylan, é totalmente dedicado ao blues e foi produzido pelo próprio Dylan sob o pseudônimo Jack Frost. O disco chegou ao topo das paradas de mais vendidos nos Estados Unidos — foram 192 mil cópias apenas na primeira semana.

Jotabê Medeiros é jornalista e escritor, autor de O bisbilhoteiro das galáxias (Lazuli Editora), finalista do Prêmio Jabuti em 2015. Entrevistou dois Stones, dois Beatles, três Zeppelins, dois U2s, uma Zabé da Loca. Em setembro, publica a primeira biografia do cantor Belchior, Apenas um rapaz latino-americano, pela Todavia Editora. Medeiros vive em São Paulo (SP).