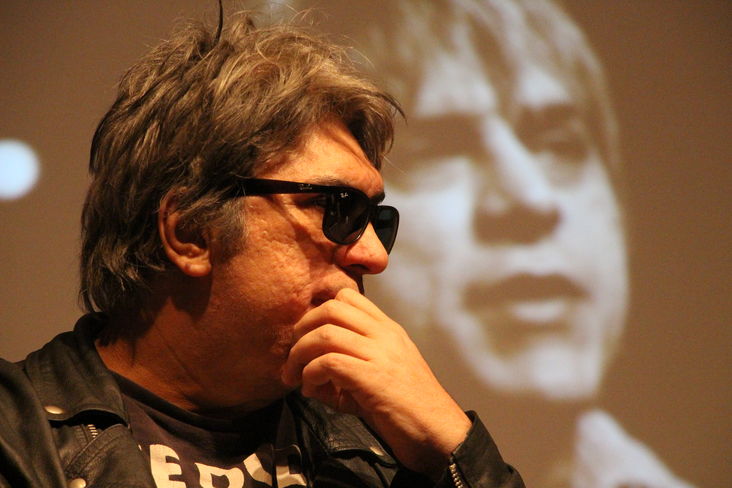

Um Escritor na Biblioteca | Mário Bortolotto

Fotos: Fabio Santiago Costa

Escritor, dramaturgo, ator, roteirista, poeta, dono de um teatro e de um bar, compositor e cantor da banda Saco de Ratos, Mário Bortolotto falou sobre suas várias facetas como criador na edição de novembro do projeto Um Escritor na Biblioteca — encontro que fechou a temporada 2016 do bate-papo.

Londrinense radicado em São Paulo desde os anos 1990, o autor criou dicção própria no teatro brasileiro. Essa “pegada”, segundo Bortolotto, é fruto de uma miríada de assuntos que influenciam suas criações: história em quadrinhos, literatura, cinema underground, rock, etc. “Como aprendi a ler com história em quadrinhos, quando escrevo já vou visualizando tudo. Quando vou dirigir a peça, sei exatamente onde vou colocar os atores, a disposição do cenário. Acho que isso vem da leitura de HQ”, diz o escritor.

Bortolotto também falou sobre suas primeiras leituras, que abriram sua cabeça para outras referências. “Aos 12 anos descobri a Ilíada, de Homero. Sempre digo que a Ilíada parece rock and roll. Porque tem tudo ali.” O período em que o autor passou no seminário, dos 12 aos 17 anos, também foi determinate em sua formação, assim como o gosto por HQs herdado por um tio surdo.

Autor de dezenas de textos de teatro — alguns adapatados para o cinema —, Bortolotto falou ainda sobre o início do grupo teatral Cemitério de Automóveis, em Londrina, nos anos 1980, e de sua atuação na transformação da Praça Roosevelt em uma referência cultural na cidade de São Paulo.

HQs do tio Miguel

Meu pai e minha mãe não tinham nenhuma ligação com literatura. Meu pai era motorista de caminhão e minha mãe trabalhava em casa, era uma pessoa simples que veio do Nordeste. Mas eu tinha um tio, chamado Miguel, que morava nos fundos de nossa casa com minha avó, mãe da minha mãe. Ele perdeu a audição muito jovem, ainda no Nordeste, em Alagoas, mas gostava muito de ler. Esse meu tio começou a comprar muito gibi, história em quadrinhos, porque, como ele não conseguia ver televisão, pois não ouvia mais, começou a se refugiar nas HQs. E lia muito. Ele tinha um guarda- roupa lotado de gibi. E eu ficava lá, tentando decifrar aquela porra toda. Quando você é criança, tem mais facilidade para assimilar tudo. E eu aprendi a ler antes de entrar na escola por causa dos gibis do tio Miguel. Não sei como aprendi, mas aprendi. Eu lia. Tanto que entrei na escola no meio do ano, em agosto, porque já sabia ler, sabia escrever algumas coisas. Então esse tio foi o cara que me iniciou nessa coisa de gostar de ler.

Descobertas

Lembro de um gibi que me despertou pra outras coisas: Ken Parker. Era escrito pelo Giancarlo Berardi e desenhado pelo Ivo Milazzo. O Ken Parker é um anti-herói, totalmente falível. Ele apanhava muito, se fodia, as mulheres faziam ele sofrer. Ele parecia mais humano. É claro, depois que entrei para a escola, eles [professores] começaram a empurrar um monte de literatura que não exatamente incentiva a continuar lendo. Mas a partir daí você começa descobrir coisas, a frequentar a biblioteca, vai achando escritores com os quais se identifica.

Clássicos

Os clássicos de aventura também foram importantes. Foi muito bom ler esses livros. Li muito Os três mosqueteiros, Robin Hood, etc. Moby Dick foi um livro que me fascinou, eu devia ter uns 10 anos de idade quando o li pela primeira vez. Até andei relendo há pouco tempo, e continua foda pra caralho. Acho que é um livro fascinante. Aos 12 anos descobri a Ilíada, de Homero. Sempre digo que a Ilíada parece rock and roll. Porque tem tudo ali. Tem o herói, que é o Aquiles, disputando com Agamenon. Aquilo era uma aventura tão foda... Isso eu já lia na biblioteca do seminário. Eu fui seminarista durante cinco anos. E a biblioteca do seminário era bem rica.

Seminário

Aos 17 anos fui expulso do seminário. Levei sorte porque voltei para minha casa, em Londrina, e como eu dizia que ia prestar o serviço militar, que é obrigatório, tinha a desculpa certa para não arrumar emprego. Era uma desculpa, mas era verdade. Você não consegue arrumar emprego nesse período. Aí fiquei um ano vagabundeando, ficava só jogando futebol na rua e frequentando a biblioteca. Ficava horas lendo na biblioteca. Então descobri muitos autores importantes. Muito antes dos beats, até porque eles, os beats, ainda não tinham chegado ao Brasil, não havia tradução.

Beats

Os beats surgiram mais tarde na minha vida, já na juventude, quando eu tinha uns 20 anos de idade. Um pouco antes começei a ler autores como Dostoiévski e, principalmente, Henry Miller — li tudo dele. Os beats chegaram ao Brasil em 1981. Eu tinha lido O que é punk, do Antonio Bivar, e ele falava de Jack Kerouac, Allen Ginsberg e outros autores. Fiquei muito curioso para saber quem eram esses caras, porque parecia que a literatura deles poderia me interessar. Mas a gente não tinha nenhuma referência muito clara. Naquela época, não existia internet, não tinha como descobrir muita coisa. A editora Brasiliense editava um jornal chamado Primeiro Toque, que trazia uma prévia dos lançamentos futuros da editora. Lembro que o Reinaldo Moraes escreveu sobre Bukowski e o romance Mulheres.

Métodos alternativos

Eu não tinha dinheiro, então sempre entrava na livraria e roubava os livros que queria. Aqui em Curitiba roubei bastante. Tínhamos uma gangue de garotas que roubava livros pra gente. Fazíamos uma lista dos livros que gostaríamos de ler e elas roubavam. Mas nunca roubei de biblioteca, porque é uma sacanagem roubar em biblioteca pública. Devo muito da minha formação literária a essa pilhagem cultural que minhas amigas cometiam.

Começo da escrita

Comecei a escrever quando ainda estava no seminário. Escrevia umas coisisnhas, alguns poemas, letra de música, etc. Mas passei a escrever um pouco mais a sério depois que saí de lá. Meu primeiro texto para teatro era sobre a época do seminário. Muito ruim, nunca mostrei para ninguém, pois quando percebi que era uma bosta, rasguei. Não tenho cópia, não quero ter. Mas estava sempre escrevendo, mostrava e as pessoas gostavam. Em geral, a rapaziada que fazia teatro comigo. Mas eu não tinha coragem de montar meus textos. Sempre achava que faltava alguma coisa. Aí lembro que escrevi uma peça chamada Pé na estrada, uma história baseada nessa coisa beat, antes mesmo de eu ler os beats. Eu tinha uma vaga ideia do que era a literatura beat, mas não tinha lido nada. Era um texto meio hippie, na verdade. Pessoas pegando carona na estrada, etc. O diretor Antônio Saperas, que trabalhava na Secretaria de Cultura de Londrina, quis montar a peça. Mas, depois de um mês de montagem, desisti, tirei a peça e ele ficou puto comigo. Argumentei que era ruim e não queria ver aquilo montado. Ele ficou muito chateado comigo na época.

Escrita, rock e teatro

Já fazia teatro no seminário. E tínhamos um grupo de teatro. Descobri que atuar era relativamente fácil. Eu tinha certa facilidade para inventar histórias, sugerir ideias para o grupo. Sempre partia de mim. Comecei a sacar que também levava jeito para escrever. Na verdade, foi lá dentro que eu descobri isso. Era gostoso, porque me divertia muito fazendo teatro. Então quando eu saí do seminário, já sabia que de alguma maneira iria trabalhar com isso. Mas também queria muito escrever, fazer rock and roll. Queria fazer tudo, como faço até hoje. Na verdade eu sempre me interessei por tudo. Foi no seminário que aprendi a tocar violão, comecei a compor, foi lá que aprendi a datilografar... Então, na verdade, o seminário me ofereceu todas essas possibilidades. Foi o grande start para tudo. Devo muito aos cinco anos que passei lá.

Do Chiclete ao Cemitério

Eu e alguns amigos fundamos um grupo de teatro em 1982, em Londrina. Chamava-se Chiclete com Banana, e era uma homenagem às tiras do Angeli. Esse grupo foi o embrião do Cemitério de Automóveis. É engraçado, porque o Angeli na época era um cara meio underground, trabalhava na Folha de S.Paulo, mas só tinha aquela tirinha. Era como se fosse o Allan Sieber hoje, ou o André Dahmer. Quis fazer uma homenagem para ele colocando o nome do grupo de Chiclete com Banana. O que foi um tiro no pé, porque logo depois ele ficou muito famoso e lançou a revista Chiclete com Banana, que foi um sucesso no Brasil todo. Ficou parecendo que a gente estava querendo pegar carona no sucesso dele. Eu sou amigo do Angeli e conto isso para ele, que dá risada. Fiquei muito chateado com a história e também porque havia um grupo de frevo do Nordeste que também se chamava Chiclete com Banana. Era muito ruim porque a gente, como grupo de teatro, ia se apresentar na cidade e o pessoal achava que nós tocávamos frevo. Por isso mudamos para Cemitério de Automóveis em 1987.

Primeira peça

A primeira peça que escrevi, montei e encenei, chamava-se Você viu uma azeitona por aí?. Um título ridículo, assim como a peça também era ridícula. Eu dizia que era teatro do absurdo, e nem sabia o que era teatro do absurdo. Na verdade era um absurdo de ruim. Terrível. A gente encenou essa peça, que fez um relativo sucesso em Londrina. A partir daí comecei a achar que eu era um gênio. E tive a convicção de que Londrina era pequena demais para mim. Aí fui para São Paulo.

Meia-noite

Eu posso dizer que a primeira peça que escrevi, e de que gosto até hoje, é de 1984 e se chama À meia-noite um solo de sax na cabeça. Esse texto até teve uma leitura recente em Curitiba, feita pelo Maurício Vogue. Ainda gosto muito da peça.

Fenata

Lembro-me que nos inscrevemos no Fenata [Festival Nacional de Teatro, realizado em Ponta Grossa, no interior do Paraná]. Todo ano o festival levava um grupo de cada Estado para participar. A gente se inscreveu muito inocentemente. Em Londrina tinha um movimento teatral muito forte. Havia o grupo Proteu, comandado pela Nitis Jacon, o grupo Delta, do José Antonio Teodoro. Em Curitiba, o grupo Delírio, do Edson Bueno. E nós concorrendo com essa turma. Então achei que não teríamos a menor chance. Mas fomos classificados. Em 1984 fomos escolhidos para representar o Paraná no Fenata. Foi um susto. Conseguimos derrubar um monte de grupo importante. Aí fiquei sabendo que era por causa da qualidade do texto. Comecei a sacar que levava jeito para escrever para teatro. Para conseguir destronar um grupo como o do Edson Bueno... A partir daí, levei mais a sério essa coisa de ser dramaturgo. Até então eu escrevia muito descompromissadamente. Era mais pra saciar a volúpia e a sede dos meus companheiros de grupo. Como não tínhamos dinheiro para comprar direitos autorais de outros autores, eu mesmo escrevia para poder encenar.

Processo criativo

Como eu aprendi a ler com história em quadrinhos, quando escrevo já vou visualizando tudo. Quando vou dirigir a peça, sei exatamente onde vou colocar os atores, a disposição do cenário. Acho que isso vem da leitura de história em quadrinhos. HQ é como se fosse cinema. O desenhista dispõe os personagens de uma maneira que parece filme. Acho que isso me ajudou muito para trabalhar com teatro, tanto para escrever como para dirigir. Escrevo muito pensando no diálogo o tempo todo. Tenho essa facilidade. Tudo isso eu devo à história em quadrinhos. Porque a prosa é tão diferente. Escrever poesia, então, é muito diferente. Por isso grandes romancistas tentam escrever para teatro e se fodem, porque eles não sabem fazer uma coisa básica: colocar a palavra na boca do ator. Quando se escreve, é preciso “ouvir” o ator falar.

Método de trabalho

Eu sou um cara muito anárquico, muito displicente. Gostaria de ser um escritor mais sério. Ser como Hemingway, que levantava de manhã e ficava escrevendo até uma hora da tarde. Vários amigos meus conseguem isso. O Reinaldo Moraes, por exemplo, fica semanas produzindo, aluga uma casa pra ficar escrevendo. Acho tão bacana. Fico com uma inveja saudável desses caras. Na verdade, sou muito relaxado, bebo à noite inteira, vou dormir de manhã, acordo à uma hora da tarde, etc. Só vou começar a escrever lá por duas, três horas. E também me distraio muito facilmente. Se tem um livro por perto, pego para dar uma olhada. Ou então ligo a TV e, se está passando um filme interessante, fico assistindo. Às vezes alguém me chama para tomar um porre à tarde e eu vou. Tenho esse problema, essa coisa do escritor profissional que me falta, que eu queria ter. Mas escrevo o tempo todo sobre tudo: tenho três romances parados, mais cinco peças de teatro, mais um livro de poesia quase pronto, um monte de contos esboçados.

Marginais

As pessoas que me interessam são meio tortas. Os meus amigos são todos meio tortos, meio esquisitos. As mulheres são sempre meio malucas. Acho que tenho uma fascinação por isso. Não é uma coisa forçada. Eu até tento às vezes escrever um texto sobre um casal normal, que leva uma vida regrada. Mas acho que soa meio falso, porque não conheço muito esse universo. Apenas intuo. Não tenho vivência, então não fica real, verdadeiro. Gostaria de escrever um livro sobre o cotidiano, sobre uma família convencial. Não levo jeito para isso. Mas tenho inveja da rapaziada que consegue.

Adaptações

As primeiras vezes que encenaram textos meus, achei horrível e odiei. Geralmente eles não entendem... O problema dessa rapaziada de teatro é que eles vão montar um texto meu como se tivessem montando um dramaturgo com referências de teatro. Eles não entendem que minhas referências são história em quadrinhos, literatura, cinema underground. Quer dizer, eles não conhecem nada das minhas referências e querem encenar a peça. Então encenam com referências de teatro. O cara leu [Constantin] Stanislavski, leu [Bertolt] Brecht, leu [Antonin] Artaud, [Augusto] Boal e a partir disso aí quer montar um texto meu. Aí fica uma merda. Fica tudo artificial, fica falso, eu odeio quase tudo que fazem. Então, eu sofria muito. Mas de uns tempos pra cá eu parei de sofrer. Depois que o Raul Cortez encenou minha peça À meia-noite um solo de sax na cabeça, com direção da Cibele Forjaz, e ficou ruim, desencanei. Brother, não vou ficar mais nervoso com isso porque sempre vai ser assim. Então deixa pra lá. Parei de sofrer. As adaptações cinematográficas também não me agradam. Nossa vida não cabe num opala ou A frente fria que a chuva traz não ficaram boas porque não mantêm nenhuma fidelidade ao texto original.

Nossa vida não cabe num opala

Faço uma participação apenas afetiva no filme. Na verdade, há uma cena em que o pessoal está jogando bilhar e eu estou no fundo, bebendo com um amigo meu, o André Ceccato. Lembro que os caras ofereceram uma garrafinha de chá pra gente, como se fosse conhaque. Aí falei: “Vocês não vão fazer a gente tomar chá?!”. Então eles arrumaram uma garrafa de Domecq. No final das gravações estávamos muito bêbados. Eu e o Ceccato, que é um bêbado emérito, genial. Ficamos os dois bebendo muito e se segurando no balcão.

A frente fria que a chuva traz

Nesse filme, dirigido pelo Neville d’Almeida, faço um personagem, o mesmo que fazia no teatro. Mas essa adaptação também é ruim. Só aceitei fazer porque o Neville é muito meu amigo. Eu adoro ele. Continuo gostando dele, apesar de o filme ser ruim. O longa não funciona porque os atores não decoraram o texto, e ator que não decora texto é horrível. Eles pegaram a ideia e ficaram falando do jeito deles. Isso encheu meu saco. Eu ficava fazendo e sofrendo, porque eles não estavam falando nada do meu texto. E tinha aquela atriz, Bruna Linzmeyer, que é terrível, porque se acha uma atriz foda e tal. E também não decorava as falas, dizia tudo do jeito dela, improvisava, colocava “caco” o tempo inteiro. Fiquei sofrendo naquele set de filmagem o tempo todo. Eles também mudaram o final da história. Sofri duas vezes: no set e quando assisti. Tentava falar pro Neville, mas ele estava meio que na mão da produção do filme. Ele estava tão na fissura de filmar, pois já fazia dez anos que não filmava, que começou a aceitar imposições de todo mundo, da produção, da atriz, do roteirista. E parecia que todo mundo mandava no filme, menos ele.

Mais cinema

Tenho muita vontade de trabalhar com cinema. O problema é que tem que ter grana, né? Teatro eu monto com dois amigos e uma mesa de bar. Coloco a mesa de bar em cena, duas cadeiras, uma luz e faço a peça. É muito barato. Mas fiz um filme com R$ 5 mil, o Getsêmani, que está disponível no YouTube. A gente emprestou equipamento, chamou os amigos, tudo na brodagem. Gastamos basicamente com bebida e comida para o elenco. É o filme de que mais gosto, apesar de ser bem simples. E agora quero fazer outro. Estou com dois roteiros prontos. Recentemente, fiz um roteiro para o Rodrigo Teixeira, que é um produtor de São Paulo. Também fiz duas adaptações, das peças Felizes para sempre e Música para ninar dinossauros.

Público

O Ademar Guerra, diretor de teatro muito importante, que dirigiu A polaquinha aqui em Curitiba, falava que a gente não era um grupo de teatro, éramos uma gangue de rock and roll. Porque a gente tinha um comportamento totalmente diferente dos grupos tradicionais. Isso se reflete também no nosso público. Adoro teatro, mas como eu disse anteriormente, tenho muitos interesses. Não consigo me ver só como dramaturgo, ator ou escritor. Sou um cara que gosta de muita coisa. E tenho amigos em todos as áreas da cultura. O Paulão, vocalista da banda Velhas Virgens, fala assim: “Não gosto de teatro, gosto do teatro do Mário”. Porque acho que faço uma coisa que é bem próxima daquilo que ele faz com a banda dele.

Praça Roosevelt

Sempre me falam que contribuí muito para o renascimento da Praça Roosevelt, para a história do lugar. Eu digo que não. Minha contribuição foi ir beber na praça e levar uns amigos que jamais iriam lá assistir a uma peça de teatro. Eles iam para beber comigo. Então ia muito roqueiro, escritor e quadrinista. O grupo Os Satyros, daqui de Curitiba, teve coragem de abrir um teatro no meio da Roosevelt, e isso foi heróico da parte deles. Já a minha contribuição foi levar essa turma diferente para a praça, um público que Os Satyros jamais conseguiria arrebanhar, porque eles são um grupo de teatro.

Influência

Acho que é um pouco presunçoso falar que eu consegui influenciar alguém. Tem uma molecada que decidiu escrever para teatro depois de ter visto peças minhas. Fico muito orgulhoso disso. Mas não sei. Essa coisa de seguidores e tal. Eu odeio seguidores. Mas acho bacana saber que um garoto está escrevendo para teatro porque leu um texto meu, porque assistiu a uma peça minha.