Romance | Julián Fuks

A resistência

Capítulo 11

Vejo o jovem casal numa imagem esmaecida, uma foto em preto e branco que o tempo exagerou em desbotar. Algo em sua aparência os aliena, contribuindo à sensação de anacronismo — talvez o volume dos cabelos, as pregas marcadas de uma camisa, o banco de pedra maciça onde se sentam, algo além disso que não reconheço e que de algum modo os eterniza. Porque são meus pais, e porque não estão sós, porque meu pai porta no colo uma menina, sei que é um registro do início dos anos oitenta, e no entanto me parece bastante mais longínquo. São seres históricos, esses que vejo. Sua aparição pontual na fotografia é uma culminação de caminhos pretéritos, uma entre muitas culminações dessas vidas complexas que se entrelaçam e se permeiam com um passado coletivo, com a marcha de uma época, com as tortuosas fissuras de um tempo. Não sei quanto os conheço. Não decifro seus sorrisos alegres. Não entendo bem o intrincado arranjo de atos e acasos que acabou por uni-los, mas sei que devo a essa união minha existência e as palavras indolentes que aqui escrevo.

Um filho nunca será o mais indicado para estimar a relação entre os pais, para compreender o que atraiu um ao outro, para destrinchar seus sentimentos. Nem sequer pode se perguntar que curiosa confluência aliou uma jovem católica, conservadora em sua origem, a um judeu de bairro boêmio que aderira ao marxismo, porque assim os reduz a identidades estanques, a tipos rígidos. Algum drama, sem dúvida, estaria garantido, mas bastaria dizer que eram ambos formados em medicina, que ambos cursavam a mesma residência em psiquiatria, que em breve seriam ambos psicanalistas, para que qualquer enigma fácil se dissolvesse. Outra ficção, então, se cria: não eram seres opostos, mas dois iguais unidos por sua crítica à brutalidade de tratamentos psiquiátricos arcaicos, perpetuados em hospitais do mundo inteiro, e sua militância por uma terapia mais humana, mais compreensiva, mais abrangente, menos nociva. Entre uma mentira e outra se desloca o drama desta narrativa: não mais os mesquinhos dogmas de uma família entre outras famílias, mas os ideais de dois jovens argentinos no tenso vértice de sua atuação política.

Ilustrações Marluce Reque

Se eram iguais aqueles dois jovens, algumas desigualdades banais que insistem em se replicar nas relações corriqueiras não deixariam que eles o percebessem. Conheço poucas histórias da aproximação entre eles, do período que alguém chamaria de cortejo, mas todas elas parecem relacionadas a uma ideia de proteção, à noção convencional de que seria função dele protegê-la, fornecer a segurança que a ela, sozinha, o mundo se recusaria a prover. Uma freada mais brusca quando estavam a caminho do restaurante, o braço dele estendido para contê-la, a mão espalmada no tórax, precisamente, um ato de puro reflexo e um gesto heroico que ela soube agradecer — as mãos se entrelaçando para celebrar o feliz desfecho. Depois do jantar, o convite para que ele subisse ao quarto dela, não porque ela quisesse, porque tivesse vontades que as velhas cartilhas da catequese não aprovariam, mas porque tinha medo, porque queria que alguém conferisse antes dela se não havia nada embaixo da cama, nenhum dos seres sinistros que naquela época povoavam seus pesadelos.

À casa dele não iam tanto, porque ele também tinha medo. Temia o tranco de ombros contra a porta, temia que braços bruscos se pusessem a revolver suas coisas, temia ver-se de bruços com as mãos constritas por algemas, essas as imagens sombrias que perturbavam seu sono e que lhe renderiam a insônia crônica que tantas vezes flagrei, meu pai como um vulto inquieto rondando a geladeira. Temia também que ela quisesse olhar embaixo da cama e ali encontrasse as armas que ele aceitara esconder.

Não vejo nenhum desses medos na foto, a foto é de outra época. Os sorrisos que eles sustentam talvez sejam a dissolução do medo, sua distensão derradeira, a trégua ao menos parcial que eles enfim obtiveram em alguma praça brasileira. Minha irmã não sorri, mas é apenas um bebê — sorrir seria em seu caso mero reflexo, um espasmo qualquer que a ninguém ocorreria entender. Surpreende apenas o rosto do meu irmão. Seus lábios se expandem lateralmente produzindo tensão em suas bochechas, como se alguém o incitasse a sorrir sem que ele o desejasse. Seus olhos não são claros nessa foto em preto e branco, seus olhos se espremem e quase não se veem, mas tenho quase certeza de que há alguma aflição nas sobrancelhas que descaem com peso.

Capítulo 12

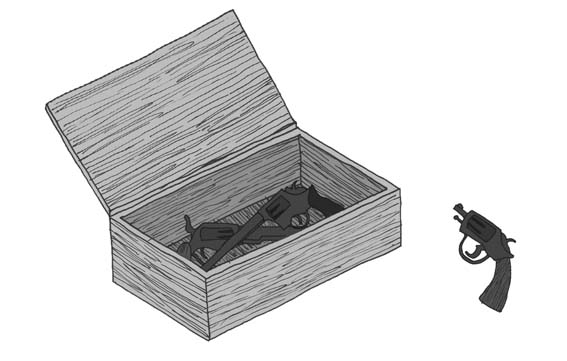

Armas embaixo da cama do meu pai, penso nessas armas, deixo que existam em minha consciência. De um repertório extenso de cenas falsas deduzo uma imagem de sua presença: uns poucos revólveres trancados numa caixa de madeira, um lençol cobrindo a caixa com medido desleixo, tudo sob a luz parca que traspassa uma única janela aberta, cortinas tremulando ao vento. Não entendo o fascínio que exercem quando assim as imagino, na casa do meu pai, sob sua cama de solteiro. Toda a vida fui infenso a esses objetos, incômoda confluência entre a ameaça efetiva e o símbolo funesto, toda a vida me quis um pacifista. Agora penso nessas armas e não entendo a euforia que sinto, a vaidade que me acomete, como se a biografia do meu pai em mim se investisse: sou o filho orgulhoso de um guerrilheiro de esquerda e isso em parte me justifica, isso redime minha própria inércia, isso me insere precariamente em uma linhagem de inconformistas.

Tenho a idade que meu pai tinha naquela época — o bastante para saber que as armas dele não são as minhas, que não me cabe querer empunhá- las e fazer dele um irmão em armas, que só me resta sondar conceitos, tentar compreendê-las. Se ainda não compreendi talvez seja porque elas nunca foram uma informação assertiva, um dado inconteste, nunca existiram sem sua negação eloquente. Não, nós nunca tivemos armas embaixo da cama, minha mãe o contradiz a cada vez com similar firmeza, e a cada vez ele aceita, ele se conforma, ele assente. Depois se deixa embalar por um vago monólogo sobre o horizonte utópico daquele tempo, o foquismo pregado por Che, os muitos Vietnãs contra o imperialismo, a revolução cubana como auspicioso exemplo, o sandinismo em que muitos amigos também se envolveram. Não, minha mãe então se indigna, quem?, ela quer saber, e segue- -se uma longa lista de nomes que alguma vez entreouvi em suas conversas, lista que ela recebe aguardando o eventual deslize: não, ele não, Alberto, ou Carlos, ou Vicente, não estava metido nisso. Como não, se até foi para Cuba? Foi para Cuba porque o cunhado morava em Havana, minha mãe contesta. Foi para Cuba para passar pelo treinamento e lutar na Nicarágua, desta vez meu pai insiste, impaciente, já esquecido do vulto que os observa em silêncio, do vulto que não sabe em quem crer.

Há sempre uma tensão na disputa por esses detalhes, como se cada módico fato não se resumisse a si mesmo, à sua pequenez evidente, subjugando- se a alguma versão maior sobre os acontecimentos. Há também resquícios de tensões de outras décadas, um pudor antigo adiando cada frase que eles se permitem dizer, uma anacrônica noção de sigilo, de inconfessável segredo, como se revelar esses dados e nomear os envolvidos fossem indiscrições a serem repreendidas pelo movimento — ou, pior, a serem punidas por tenazes algozes de um regime inclemente. Às vezes parece que baixam a voz para mencionar um episódio específico, às vezes gaguejam, largam relatos pelo meio, e tenho a nítida impressão de que ainda temem os nossos ouvidos — de que ainda somos, aos olhos deles, crianças a serem poupadas da brutalidade do mundo, ou perigosos agentes duplos que acabariam por entregá-los sem querer.

A quem, é o que pergunto, quem se interessaria hoje por tão mesquinhos meandros de um tempo distante, e a resposta que meu pai repete é uma absurda mescla de devaneio e lucidez: as ditaduras podem voltar, você deveria saber. As ditaduras podem voltar, eu sei, e sei que seus arbítrios, suas opressões, seus sofrimentos, existem das mais diversas maneiras, nos mais diversos regimes, mesmo quando uma horda de cidadãos marcha às urnas bienalmente — é o que penso ao ouvi-lo mas me privo de dizer, para poupá- lo da brutalidade do mundo ou por algum receio de que não me entenda.

Quase tudo o que me dizem, retiram; quase tudo o que quero lhes dizer se prende à garganta e me desalenta. Sei e não sei que meu pai pertenceu a um movimento, sei e não sei que fez treinamento em Cuba, sei e não sei que jamais desferiu um tiro com alvo certo, que se limitou a atender os feridos nas batalhas de rua, a procurar novos quadros, a pregar o marxismo nas favelas. Ele sabe e não sabe que escrevo este livro, que este livro é sobre meu irmão, mas também sobre eles. Quando sabe, diz que vai mandar o documento da Operação Condor em que consta seu nome. Eu lhe peço que mande, mas não conto que quero inseri-lo no livro, que pretendo absurdamente atestar minha invenção com um documento. Envergonhado, talvez, com a própria vaidade, ele nunca me manda o arquivo; eu nunca volto a pedir, envergonhado também.

Julián Fuks é paulistano e nasceu em 1981. Escritor e jornalista, é autor do livro de contos Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e eu (2004) e do romance Procura do romance (2012). O texto publicado pelo Cândido faz parte do mais recente romance de Fuks, A Resistência, que será lançado em novembro de 2015. O autor vive em São Paulo (SP).