Romance | Enéias Tavares

Brasiliana Steampunk — Entre Autômatos Robóticos & Escravos Libertos

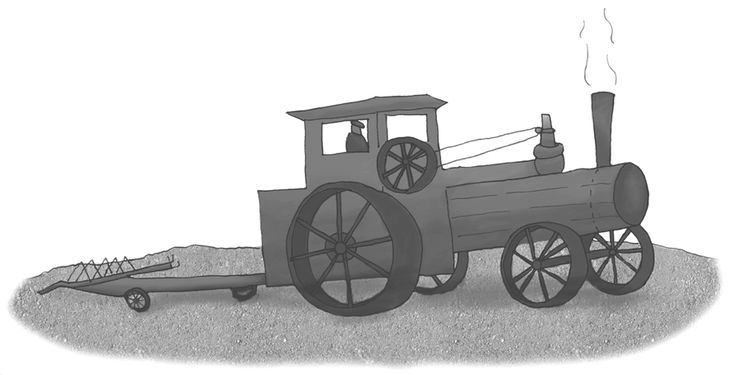

Ilustração Marluce Reque

Transcrição de entrevista noturna.

30/08/1911

[Voz feminina]

30/08/1911

[Voz feminina]

Meu nome é Beatriz de Almeida & Souza e sou filha de escravos. Nasci em 1871, ano em que os infantes negros saíam dos ventres de suas mães com a promessa de liberdade. Entretanto, todos os nascidos a partir daquele ano, sob a égide do Estatuto do Ventre Liberto, cresciam em casarões, fazendas e dormitórios, quando não em imundas senzalas, testemunhando outro tipo de escravidão, tão pior quanto a primeira. Era um cativeiro de almas, de espíritos, de vidas.

Como libertar crianças que nascem e crescem vendo seus pais presos a correntes e grilhões, trabalhando de sol a sol por um pão amargo e por um vinho avinagrado? Como poderíamos nós crescer como seres humanos em tal ambiente, sob a pena do açoite, senão para nós, então para os nossos?

Meu pai se chamava Antonino. Era um homem alto e de poucas palavras. Trabalhava na lavoura e pouco revelava de si ou de seu passado. Minha mãe, Regina Maria, o mesmo, apesar de ser mais delicada comigo e com meus irmãos, fazendo o máximo para ensinar a mim e aos meninos, Josué e Daniel, que poderíamos crescer como seres livres e educados.

Como libertar crianças que nascem e crescem vendo seus pais presos a correntes e grilhões, trabalhando de sol a sol por um pão amargo e por um vinho avinagrado? Como poderíamos nós crescer como seres humanos em tal ambiente, sob a pena do açoite, senão para nós, então para os nossos?

Meu pai se chamava Antonino. Era um homem alto e de poucas palavras. Trabalhava na lavoura e pouco revelava de si ou de seu passado. Minha mãe, Regina Maria, o mesmo, apesar de ser mais delicada comigo e com meus irmãos, fazendo o máximo para ensinar a mim e aos meninos, Josué e Daniel, que poderíamos crescer como seres livres e educados.

Era um Brazil diferente, tinha recém-abandonado o império e aquela frouxa monarquia incestuosa e deficiente que caíra depois d o levante republicano de 1860. Na época, nosso grande território não servia para mais nada a não ser para exportar às várias nações do mundo produtos naturais, frutos da terra.

E nós, ou nosso serviço, éramos um desses produtos.

Eu e minha família vivíamos na fazenda Velhos Tempos, casarão colonial sob a égide do coronel Aristeu, um dos maiores plantadores de café e cacau das Minas Gerais, que criara, ao sul de Betim, um pequeno império de negros grãos e negras gentes.

Morávamos num pequeno casebre perto da instância geral, espremidos entre infindas plantações e matas nativas, onde passávamos o dia e, às vezes, parte das noites. Eu, como nascera livre, era usada mais nos serviços da grande casa dos senhores, onde vivia o coronel Aristeu, sua mulher, Matilde, e sua filha doente e acamada, Marieta. Todas as manhãs, eu era a encarregada de levar o café da manhã à pobre adolescente, que nunca iria casar, segundo diziam.

O quarto da senhorinha era escuro e tinha cheiro de doença, pois sua mãe temia que ventos ou ares frios pudessem piorar a condição de sua filha, não suspeitando de que talvez o que faltasse a ela fosse justamente isso: ventos frescos e ares novos, talvez citadinos. Ao redor da cama de doente, pilhas e pilhas de livros que faziam a rotina da moça, que não escrevia nem conversava, só lia.

Quando completei 5 anos, sendo esperta e curiosa como era, e já acostumada a uma vida não de brincadeiras de infância, e sim de trabalho doméstico, perguntei a Marieta o que ela lia nos livros.

Eu leio tantas coisas, disse-me ela, primeiro cansada, depois sorridente, como se minha pergunta fizesse nascer no interior de sua mente uma vontade de conversar ou de se relacionar, algo que nunca tivera. Segundo sua mãe, carola devota do Crucificado, falar muito é coisa do diabo e põe a gente doente.

A partir daquela resposta de Matilde, sempre lhe pedia, quando ia entregar o café forte, o leite, o suco e os pães com geleia, um banquete do qual só podia vigiar nunca provar, que me contasse sobre seus livros. Ela me narrava tudo, com a alegria de quem não apenas conta novidades, mas tutela os interessados.

Naqueles encontros matinais, ela falava-me dos livros e das estórias, dos heróis monárquicos que defendiam a honra, das damas que às vezes sofriam de amor e às vezes salvavam seu amado em perigo, das aventuras de piratas, das caçadas de homens brancos África adentro, dos requintes dos palácios europeus, dos castelos mal-assombrados da Itália, e de tantas outras proezas.

Cativada, deitava-lhe o café e ficav a lá, escutando e sonhando com tudo aquilo, criando dentro de mim uma disposição nova, num ímpeto de descobertas curiosas e de novos mapas imaginários, aprendendo um mundo muito maior, mais belo, mais intenso do que minha mente livre poderia vislumbrar. Tudo dali, daquele canto aprisionado de mundo, marcado pelo tempo do plantio e da colheita.

Quando completei meus 6 anos, em 1877, Matilde propôs me ensinar a ler e a escrever, para que fosse capaz de acessar eu mesma todas aquelas invenções. Feliz, fui perguntar a minha mãe se tinha a sua permissão, e tudo que tive foi seu abraço afetuoso: Certas coisas, minha filha, não são pra gente. Isso de ler é coisa de gente rica e branca. Pra gente que nem nós, essas coisas só nos deixam mais tristes, só nos lembram de tudo o que não temos.

Mal pude imaginar na época, criança que era, o quanto minha mãe estava certa. Tal verdade, entretanto, sobre criarem os livros espaços gigantescos e abismos de fome e desejo, marcaria toda a minha vida adulta.

Ignorando seu conselho e curiosa como era, em poucas semanas aprendi as consoantes e as vogais, as sílabas e as pequenas palavras, depois palavras maiores, de grandes significados. Dentro de dois meses, lia frases simples, algumas escritas pela própria Matilde em folhas de papel de carta. Ela mostrou-se uma grande mestre: paciente, atenciosa e apaixonada. Tinha em mim uma filha e uma amizade que nunca teria, entre as grossas paredes do quarto soturno.

Em menos de um ano, eu lia em silêncio e em voz alta qualquer tipo de texto, desde poemas simples até narrativas mais complexas e elaboradas. Depois de um tempo, tornou-se nossa rotina que eu não apenas levasse o café de Matilde como também lesse para minha amiga e professora seus autores prediletos. Às vezes, simplesmente continuava a leitura do romance que ela estava lendo, adentrando em vários mundos pela porta do meio, sem entender tudo o que estava acontecendo ou tudo o que acontecera até ali. Quando isso ocorria, ela atenciosamente me atualizava no enredo e seus heróis e heroínas.

Mesmo com apenas 6 anos, eu interpretava os papéis, as vozes masculinas e as vozes femininas, como um pequeno assombro infantil. Matilde divertia- -se, percebendo o quanto aquelas almas gigantes, mesmo que ficcionais, agigantavam a minha, pobre como era, escrava das circunstâncias.

Foi no ano seguinte, em 13 de maio de 1878, que tudo mudou. Naquele dia histórico para os brazileiros, a Lei Dourada foi assinada pela impetuosa Princesa Isabel, libertando todos os escravos. Os fazendeiros ficaram furiosos, pois perderiam sua força de trabalho e boa parte dos seus bens. Quanto aos favorecidos, também não ficaram satisfeitos, pois tudo o que tinham à frente era incerteza. E a princesa, que achava ter feito um bem público, foi assassinada no ano seguinte.

Todos sabiam o que estava em jogo em tal mudança, não apenas em nosso país como também em todas as regiões do mundo. Estávamos, ao menos nos continentes civilizados, vivendo a Segunda Revolução Mecânica, com os servos robóticos mostrando-se cada vez mais eficientes e populares.

Eles eram mais baratos do que os escravos; trabalhavam de sol a sol sem precisar de comida, roupa ou abrigo; não tinham ímpetos de revolta ou luta, e nunca, nunca fugiam; por fim, eram mais fortes no trabalho braçal.

Nas capitais, antes mesmo da extinção da escravidão, os homens ricos acharam por bem substituir serviçais escravos por robóticos. “Custam o mínimo, são mais bonitos aos olhos e fedem menos”, é o que escutei certa vez de um grande comerciante que viera de Salvador visitar o coronel Aristeu.

Ademais, os robóticos, por serem frios e insensíveis, é o que pensávamos, afagavam as consciências pesadas das grandes famílias, pois o livro sagrado do Crucificado falava de escravos libertos, vitórias milagrosas, humildes que seriam recompensados, e toda uma sorte de esperança sórdida que se, por um lado, envergonhava patrões e matronas na missa, por outro enchia os corações ignorantes dos negros da mentira malsã chamada salvação.

Era toda uma revolução que se apresentava diante dos nossos olhos: pouco a pouco, domésticas, cocheiros, alcaides, agricultores e tantas outras profissões foram sendo substituídas por modelos mecânicos de grande potência, inteligência limitada e programação definida.

Era carne negra e indígena dando lugar à lata cinza.

Enéias Tavares é escritor, tradutor e professor de Literatura Clássica na Universidade Federal de Santa Maria. Em 2013, criou Brasiliana Steampunk, série que reinterpreta os heróis da literatura brasileira numa ambientação retrofuturista. O texto acima é parte do romance A lição de anatomia do temível dr. Louison (Casa da Palavra/LeYa, 2014). Mais informações sobre o romance e a série em www.brasilianasteampunk.com.br. Vive em Santa Maria (RS).