Reportagem | Thomas Pynchon

Um animal deveras exótico

O recluso escritor Thomas Pynchon recria a realidade paranoica dos Estados Unidos em obras com centenas de páginas e personagens envolvidos em enredos absurdos, em que o pop e o erudito, assim como o ridículo e o trágico, se confundem

Ronaldo Bressane

Ilustração: André Ducci

O Leitor e o Resenhista [Thomas Pynchon usa maiúsculas para apresentar personagens e entidades] bebem quando entra no bar um velhinho de olhos vivos, os dentes superiores avançando sobre um sorriso tímido, pedindo uma caneca de cerveja; dado o primeiro gole, bate desajeitado a caneca no balcão e a cerveja respinga em nossas roupas e fuças. Opa, tudo bem?, diz o Resenhista. Este aqui é o Leitor, e este aqui é o Thomas Pynchon. O Pynchon é… como posso dizer?, coça a cabeça o Resenhista, enquanto Pynchon bebe, piscando o olho de um jeito zombeteiro. O maior escritor norte-americano em atividade, talvez o melhor do mundo? Um dos principais exemplos da prosa pós-moderna, cujas narrativas apontam para todas as direções e nunca se fecham? Um inventor de personagens inesquecíveis? Um dos textos mais delirantes à disposição? Um paranoico, um gênio, um demônio? O Leitor se entusiasma e saca um espertofone do bolso: legal, posso fazer uma foto? Rápido como um rato, Pynchon termina sua cerveja, sorri o sorriso dentuço e escapole pela janela.

É difícil mesmo apresentar Pynchon, e o velhinho maluco não ajuda. Pra começar, seus livros têm em média 600 páginas — o mais magrinho deles, cujas 166 páginas costumam ser a “porta de entrada” para o multiverso pynchoniano, O leilão do lote 49, está há anos esgotado na Companhia das Letras. O mais recente, O último grito, tem 584 páginas e, apesar de ter uma protagonista, derrama dezenas de personagens secundários nos meses que antecedem o 11 de Setembro, quando Maxine, uma contadora tão picareta quanto adorável, ao ser contratada para investigar uma start-up, chega a um esquema de financiamento de terroristas e de contrabando de sorvete russo — e a trama gira por paranoicas conspirações globais, fantasias apocalípticas, contadores falsários, células terroristas, hackers, programadores, especialistas em balística, agências de inteligência burras, sombras misteriosas nos edifícios e um misterioso grito que atravessa o céu de Nova York. Pynchon detesta se fixar em uma única trama: como bonecas russas, seus livros vão abrindo sucessivos parênteses para subtramas e múltiplos argumentos, e nem sempre os parênteses se fecham. Quando o leitor se acostuma a um personagem, lá vem outro, e mais outro, puxado por uma digressão — e como Pynchon gosta de fugir do assunto.

“Pynchon desenvolveu ao longo de toda a obra uma visão dos EUA (e, por extensão, uma visão de um mundo determinado pelos EUA) que é mais singular e, especialmente hoje, na era Trump, mais acertada do que a de qualquer outro: ele percebeu o quanto de ridículo há no nosso trágico, e o quanto de trágico, no nosso ridículo. Percebeu o lugar da cultura pop no nosso refinamento, e também riu dele”, diz Caetano Galindo, tradutor de Vício inerente, talvez o mais acessível representante da literatura pynchoniana (foi adaptado ao cinema por Paul Thomas Anderson). Do trágico ao ridículo em segundos: se Pynchon está falando sobre quadrinhos, pode pular para astronomia, e daí para algum personagem obscuro do Holocausto, caindo depois para uma leitura dos poetas provençais, e em seguida mostrando os efeitos de misteriosas substâncias alteradoras de consciência, e sem dar seta nos atira na descrição pormenorizada de uma suruba. Sua prosa fala de tudo sobre tudo, e não raro o Leitor mais dedicado acaba perdendo o fio da meada e abandona a leitura, exausto, perdido, humilhado. Pois é, Pynchon é daqueles autores cujos livros são super instagramados e citados, mas pouco lidos.

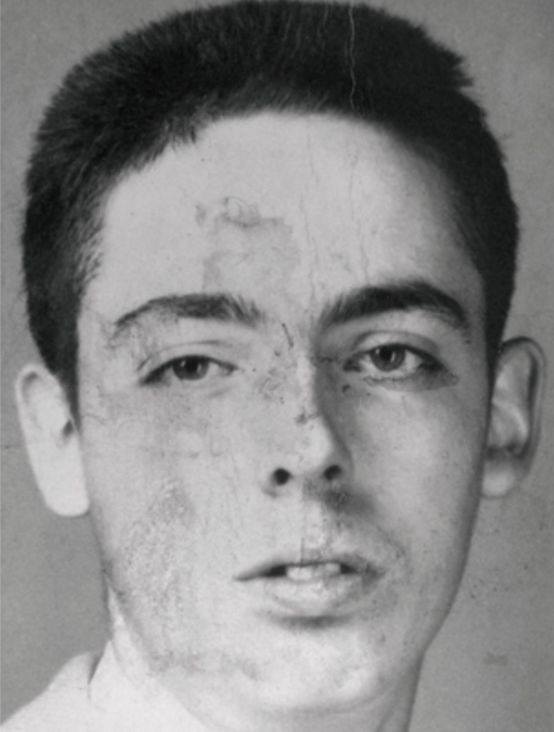

Reprodução

Pynchon: retrato do artista quando jovem

Como mudar isso? Fé, Leitor. Vai por mim: não digo que quem chegar ao outro lado de um livro de Pynchon vá atingir a Suprema Sabedoria — a sensação é mais de quem sacolejou o cérebro numa sucessão ininterrupta de montanhas-russas. Abre a mente, sim, e não necessariamente para melhor. Se o Leitor vai à fonte da Literatura atrás de Cura, Pynchon só pode ser a suprema Doença. Mas uma Doença muuuito divertida. “Pynchon, indo pros 80 anos, é mais contemporâneo que a gente”, diz Galindo. “Ele tem a melhor prosa inglesa de qualquer escritor hoje na ativa. Isso às vezes é subestimado, mas ele tem uma flexibilidade dickensiana: mega ouvido pra oralidade e detalhe, e uma capacidade de saltar pro sublime em pouquíssimo tempo”. De fato. Pegue qualquer livro de Pynchon. Qualquer um mesmo. Não precisa ser O último grito, que acaba de sair no Brasil. Pode ser V., publicado aqui em 1988 pela Paz & Terra, tradução de Marcos Santarrita:

“Desde que dera baixa da Marinha, Profane estivera trabalhando em manutenção de ruas, e quando não havia trabalho simplesmente seguia em frente, subindo e descendo o litoral como um ioiô; isso já durava talvez um ano e meio. Após tanto tempo de pavimentos, com mais nomes do que gostaria de lembrar, ficara meio cheio das ruas, especialmente ruas como aquela. Todas na verdade haviam-se fundido numa única e abstrata Rua, com a qual teria pesadelos quando viesse a lua cheia. A East Main, um gueto de marinheiros bêbados com os quais ninguém sabia o que fazer, saltava nos nervos da gente com toda a abruptidão de um sonho normal que se transformava em pesadelo, Cão em lobisomem, luz em crepúsculo, vazio em presença à espreita, lá estava o nosso marinheiro menor vomitando na rua, a garçonete com uma hélice de navio tatuada em cada uma das nádegas, um furioso em potencial estudando a melhor maneira de saltar através de uma vidraça (quando gritar ‘Gerônimo’? Antes ou depois de o vidro se quebrar?), um gorila de convés bêbado chorando no beco porque da última vez a Patrulha de Terra o pegara desse jeito e o pusera em camisa de força. Sob os pés, de vez em quando, vinha a vibração de uma Patrulha de Terra a ruas-luz de distância, marcando o compasso do ‘Hey Rube’ com seu cassetete noturno; acima, deixando o rosto de todo mundo verde e feio, brilhavam as lâmpadas de vapor de mercúrio, recuando num V assimétrico em direção ao leste, onde estava escuro e não havia mais bares.”

Note, Leitor, a insolência com que Pynchon nos despeja caminhões de descrições vívidas, em uma prosa clara, concreta e repleta de detalhes estapafúrdios. É um trem-fantasma que não para, não deixa o Leitor respirar. O exemplo acima foi tirado de V., cuja história pode ser mais ou menos resumida como a obsessão do enigmático Herbert Stencil em buscar descobrir quem é V., a última mulher com quem seu pai esteve, e para isso ele busca a ajuda do “ioiô-humano” Benny Profane. Mas muitas outras subtramas se cruzam à trama principal — uma delas versa sobre o genocídio do povo herero, no início do século XX, um dos massacres mais tenebrosos e menos conhecidos, espécie de vestibular dos alemães para os horrores que praticariam na Segunda Guerra (que é o eixo de talvez o maior livro de Pynchon, O arco-íris da gravidade).

Ilustração: André Ducci

Veloz e furioso

Primeiro livro de Pynchon, o catatau V., de 559 páginas, foi publicado em 1963, quando ele tinha só 26 anos, e imediatamente o catapultou à fama (embora Pynchon fuja da fama feito o diabo da cruz: como Dalton Trevisan, ele é avesso a entrevistas, protege sua privacidade com a fúria de uma toupeira e raras imagens suas são conhecidas). Bastante influenciado por narradores vorazes e velozes como Louis-Ferdinand Céline, Henry Miller e Jack Kerouac, Pynchon despontou na alvorada da contracultura, os anos 60, e, na época, como um habitante da Califórnia, foi sempre associado ao mundo hippie. Nada mais falso: desde V. se nota um autor apaixonadamente niilista — como cantaria Itamar Assumpção, para Pynchon “não há saídas, só ruas, viadutos e avenidas”.

“O que eu acho particularmente interessante no Pynchon é ele conjugar elementos do alto modernismo, joyceanos, com coisas da cultura de massa — desenhos animados, quadrinhos, pornografia”, afirma Paulo Henriques Britto, o principal tradutor de Pynchon ao português (verteu Mason & Dixon, Contra o dia, O arco-íris da gravidade e O último grito). “Pynchon é um animal deveras exótico”, define Jório Dauster, o tradutor de O leilão do lote 49. O que faz de Pynchon um autor tão único? “Sufocando uma risada, eu responderia à sua pergunta: porque foi aluno do Nabokov na Universidade de Cornell. Mas, retomando a seriedade: porque ele processa todo o lixo da tecnologia moderna a fim de fabricar diamantes de paranoia”, reflete. Paranoia é uma palavra-chave para entender o universo pynchoniano. Mas antes, precisamos falar da entropia. Mas antes ainda, citemos o Lote 49:

“Numa tarde de verão, a senhora Édipa Maas voltou de um almoço servido em elegantes pratos de plástico, no qual a anfitriã talvez tivesse abusado do kirsh na fondue, para descobrir que fora designada inventariante do testamento de um certo Pierce Inverarity, grande proprietário de imóveis na Califórnia que certa vez perdera dois milhões de dólares num momento de lazer, mas ainda conservara um patrimônio suficientemente vasto e intrincado para que a tarefa de colocá-lo em ordem não fosse algo apenas honorífico. Édipa ficou de pé na sala de estar, sob o olhar morto e esverdeado da tela de TV, pronunciou o nome de Deus, tentou sentir-se tão bêbada quanto possível. Mas isso não funcionou. Pensou num quarto de hotel em Mazatlán cuja porta acabara de ser batida, aparentemente para sempre, acordando duzentos pássaros lá embaixo no saguão; num amanhecer na encosta que leva à biblioteca da Universidade Cornell, amanhecer que ninguém jamais vira pois a encosta dá para o lado do poente; numa passagem árida e melancólica do quarto movimento do Concerto para orquestra de Bártok; num busto pintado de branco de Jay Gould que Pierce mantinha ao lado da cama, numa estante tão estreita que sobre Édipa sempre pairara o temor de que um dia a estatueta tombaria em cima deles. Será que ele morreu assim, perguntou-se, em meio aos sonhos, esmagado pela única imagem existente na casa? Isso só fez com que ela soltasse uma risada alta e descontrolada: Édipa, você está mesmo ruim da cabeça — disse a si própria ou à sala, que sabia.”

Reprodução

Este é só o começo do Leilão, e já tem uma pitada do Aleph (o borgiano, não o paulo-coelhano) na multifacetada mirada bêbada de Édipa Maas (não, desculpe, não teremos personagens com nomes “normais” na obra de Pynchon). E aí temos uma gavetinha possível para colocar a prosa do escritor nascido no ano de 1937 em Long Island, Nova York. Italo Calvino sugeria, em suas obrigatórias Seis propostas para o próximo milênio (este milênio — o escritor italiano as escreveu em 1985, ano-fronteira para os nativos digitais), que uma das ambições da literatura fosse a Multiplicidade. Ele usa duas imagens para o conceito: o diamante, com suas inúmeras arestas e faces, e a rede. Uma rede de redes: a ideia de que o romance se expandisse para todos os lados, sem convergir em nenhum centro.

Entre as obras que Calvino indicava para demonstrar seu conceito estão o conto “O jardim dos caminhos que se bifurcam”, de Jorge Luis Borges, e o hiper-romance A vida modo de usar, de Georges Perec. Seu conceito explora outra conhecida tese da teoria literária, a “carnavalização” do crítico russo Mikhail Bakhtin, em que a polifonia (múltiplas vozes, personagens e perspectivas da realidade expostas simultaneamente) explica a estrutura dos grandes romances de Dostoiévski. A carnavalização também se aplica ao Roberto Bolaño de Detetives selvagens, ao Osman Lins de Avalovara, ao David Foster Wallace de Graça infinita — e tem como maior nome vivo nosso Pynchon. A hiper-rede é o símbolo máximo da literatura pós-moderna, e tem como principal arquiteto o autor de O arco-íris da gravidade:

“Antigamente, na primavera, Slothrop ia munido de pá e picareta limpar as estradas de Berkshire, tardes de abril perdidas, trabalho para desempregados, indo atrás da raspadeira que remove o cristalino ataque endógeno do inverno, sua necropolização branca… catando latas de cerveja enferrujadas, camisas-de-vênus amarelentas de sêmen pretérito, lenços de papel amassados em formas encefálicas encerrando meleca pretérita, lágrimas pretéritas, jornais, cacos de vidro, pedaços de carros, dias em que medo e superstição lhe permitiam fazer tudo encaixar-se, vendo em cada um com clareza um item num registro, uma história: a sua história, a história do seu inverno, de seu país… aprendendo, mau aluno e vagabundo, de modos mais profundos do que ele seria capaz de explicar, com rostos de crianças em janelas de trens, dois compassos de música dançante vindo de algum lugar, de uma outra rua à noite, agulhas e galhos de um pinheiro nítido e luminoso contra nuvens noturnas, um esquema de circuito saído de um maço manchado e amarelado contendo centenas de outros, risos vindos de um milharal de manhã cedo quando ele caminhava para a escola, uma motocicleta em ponto morto num fim de tarde pesado de verão… e agora, na Zona, mais tarde, no dia em que ele se transformou numa encruzilhada, após uma chuva forte de que ele não se lembra, Slothrop vê um arco-íris muito grosso, um grosso caralho iridescente saindo de nuvens pentelhais e cravando na Terra, na Terra verde e úmida e sulcada de vales, e seu peito se enche, e ele chora, sem nada na cabeça, sentindo-se natural apenas…”

Poesia pura, você diria, Leitor, embora o Resenhista lembre que o belo arco-íris aí de cima seja somente mais uma metáfora bélica em que Pynchon demonstra nosso desmesurado amor pelo fim. Como diria Matthew Shirts, que verteu Vineland ao lado de Reinaldo Moraes: “Pynchon consegue fazer uma estratégia barroca funcionar em língua inglesa nos dias de hoje e ser engraçado ao mesmo tempo. Com isso parece em alguns momentos se aproximar de uma verdade mítico-niilista a respeito da condição humana”. Este “mítico-niilismo” nos leva a uma das chaves interpretativas de sua literatura: a Entropia. Muitos aproximam o universo literário pynchoniano do conceito físico da entropia. De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica, quanto maior for a desordem de um sistema, maior será a sua entropia. Por exemplo: quando um copo com água cai no chão, o resultado da bagunça gerada é a entropia deste ato — seria impossível fazer a água voltar para o copo, porque é impossível retroceder à entropia. O termo entropia se originou a partir do grego entropêe, que significa “em mudança”. Precisamos, para estudar a entropia, entender que em um processo natural, a entropia do universo — a soma da entropia do objeto com a entropia dos arredores — sempre aumenta. O universo, em permanente expansão, tende à dissipação de energia. No limite — se é que é possível um limite para algo infinito —, o universo morrerá de frio, com todos os seus sistemas isolados uns dos outros.

Reprodução

A paranoia norteamericana, incluindo o 11 de Setembro, é um dos temas do mais recente livro de Pynchon, O último grito.

Entropia & paranoia

Pynchon aborda a segunda lei da termodinâmica em seu conto “Entropy” (não traduzido no Brasil, em que uma turma de amigos faz uma festa tão louca que ao fim mal consegue se comunicar), mas se baseia na teoria entrópica da informação, criada por Norbert Wiener em seu incontornável Cibernética e sociedade: o uso humano dos seres humanos. Neste clássico, o filósofo aproxima a teoria física da morte do calor do universo à teoria da comunicação: para Wiener, a tendência do universo à entropia, em que todos os sistemas fechados no universo tendem a se deteriorar, ressurge na teoria da informação como a medida de informação média de uma mensagem ou linguagem. Existe uma tendência entrópica na sociedade de informação em tirar a organização e a coerência das mensagens e das linguagens (pense nas fake news que têm invadido as redes sociais, por exemplo). Estamos sempre lutando contra a tendência da natureza em degradar o organizado e destruir o significativo; e a tendência da entropia é aumentar. A entropia na informação significa informação redundante ou distorcida.

A obsessão de Pynchon com a entropia surge também no Leilão do lote 49, quando um certo Demônio aparece tentando se rebelar contra a entropia, criando um motoperpétuo e infringindo as leis da física. Viver em uma cultura consumista como a nossa, em que a informação disponível é superabundante, faz com que seja quase impossível discernir que peça de informação é importante, o que é redundante e o que é falso. Deixando suas obras abertas para uma larga variedade de interpretações, Pynchon reduz a probabilidade dos leitores atingirem conclusões idênticas, o que diminui a tendência entrópica na direção da mesmice. Para Pynchon, o caos não é uma bagunça sem ordem — é a supermultiplicação de ordens, de possibilidades e de impactos criadores: é assim que ele atenta contra a tendência à entropia sociocultural procurando revertê-la. O Leitor ficará enriquecido com a experiência de participação ativa e ativamente se engaja no fluxo de processo de informação e se torna mais experiente em distinguir informações significativas da torrente de informação. Pynchon encoraja o Leitor em procurar suas próprias interpretações no mundo caótico permeado pelo consumismo que contribui com o aumento da entropia na sociedade em vários níveis, com sua severa crítica ao capitalismo, ao demonstrar que as corporações que nos regem têm um único interesse — perpetuar o onipresente consumismo para aumentar seu lucro:

“...um mercado não fosse mais comandado pela Mão Invisível, porém pudesse agora criar-se a si próprio — sua própria lógica, seu ímpeto, seu estilo, a partir de dentro. Colocar o controle dentro era ratificar o que havia acontecido de fato — que você havia dispensado Deus. Só que assumiu uma ilusão maior e mais daninha. A ilusão do controle. Que A podia fazer B. Mas isso era falso. Completamente. Ninguém pode fazer. As coisas simplesmente acontecem, A e B são irreais, nomes de peças que deviam ser inseparáveis...” (O arco-íris da gravidade)

“‘Profundo. Sinistro. E todos eles estão envolvidos.’

‘Paranoia demais pra você?’

‘Pra mim, não, paranoia é o alho na cozinha da vida, não

é? Nunca é demais.’” (O último grito)

O veneno que Pynchon usa para dinamitar a entropia por dentro é a paranoia. A ideia de que existe uma ordem secreta regendo o caos faz com que a prosa delirante de Pynchon multiplique as possibilidades de sentido e significado por trás de cada evento. Essa paranoia ativa superaguça nossos sentidos: passados todos os solavancos de seus livros, a paranoia torna todo Leitor mais vivo. Com a permanente sensação de que o mais importante em seu multiverso literário é a viagem — e a sensação que muita coisa está escapando ao entendimento. Como a própria vida. Mais uma cerveja?