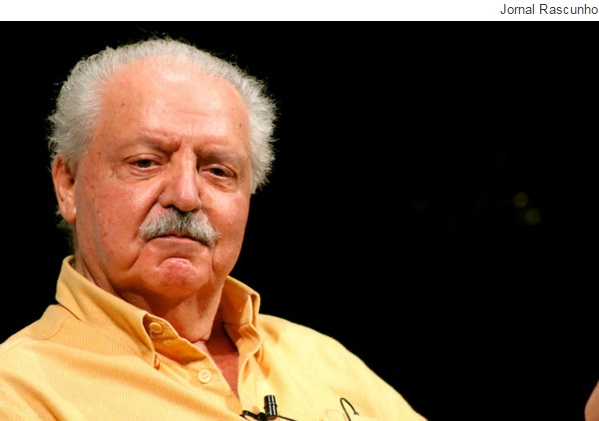

Memória literária| Salim Miguel

Pequeno museu de uma amizade

Miguel Sanches Neto narra alguns episódios de seu convívio de mais de duas décadas com o escritor Salim Miguel, morto em abril deste ano

Talvez fosse o ano de 1990, talvez de 1991. Eu vagava pelo campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) quando soube que um grupo de escritores falaria de sua participação em uma revista jovem – a Sul —, publicada na Ilha a partir do final dos anos 1940. Foi a oportunidade de, na condição de ouvinte, conhecer Salim Miguel (1924-2016) e Eglê Malheiros. Salim falou que se sentia uma verdadeira peça de museu com aquela homenagem. Eglê, numa delicadeza que é a sua marca, tratou dos outros poetas da época e não de sua própria poesia. Estava também na mesa Adolfo Boos Júnior (1931-2014) — que ficou o tempo todo lendo o rótulo da garrafa de água que lhe serviram. Lembro-me disso porque esta é hoje uma de minhas manias em eventos de que participo. Na saída, em um corredor, troquei algumas palavras com Salim, então responsável pela Editora da UFSC. E fiquei com uma boa impressão daqueles ex-jovens que balançaram o conformismo artístico de Santa Catarina nos anos 1950.

Não sei como nos aproximamos, mas foi através de uma das três pessoas com que eu mantinha laços de amizade e que eram muito ligadas a eles — minha colega no mestrado Inês Mafra, o bibliófilo Iaponan Soares (1936-2012) e a professora Zahidé Muzart (que morreu em 2015). Foi provavelmente esta última amiga que me colocou em contato com Salim e Eglê. Só sei que, já morando de novo no Paraná, em meados dos anos 1990, tornei-me um conhecido do casal. Mas só em 2000, quando Salim Miguel lançou pela Topbooks um de nossos melhores romances de auto-ficção, Nur na escuridão, é que nos aproximamos de fato. Escrevi uma resenha deste livro, reconhecendo o valor literário de uma obra que mesclava os relatos memorialísticos do filho (Salim) e os diários de seu pai, traduzidos para o português. Salim havia nascido em Kfarssouron, no Líbano, tendo chegado ao Brasil na primeira infância. O livro unia duas línguas (já no título), dois países, duas gerações. Eu era, de certa forma, um leitor ideal deste relato, pois tinha publicado um título de autoficção meses antes. Merecidamente, esta narrativa transgeracional ganharia, no ano 2000, o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de melhor romance e, em 2001, o Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura, tirando o autor de um destino mais ou menos local a que havia sido confinado depois de uma grande atuação nos centros do campo do poder jornalístico.

Como resultado, sua obra passou a ser editada e reeditada pela Record e Salim Miguel conheceu os melhores momentos de sua carreira como escritor. Neste período, já éramos camaradas. Sempre que eu me permitia uma estação de praia em Santa Catarina, arranjávamos uma tarde para conversar na sua casa de veraneio em Cachoeira do Bom Jesus. Foi nestas palestras de verão que desenhamos um plano. Eu havia feito a edição fac-similar da revista Joaquim, publicada em Curitiba entre 1946 e 1948, por Dalton Trevisan, proposta que tinha deflagrado em todo o Brasil o surgimento de publicações jovens, entre elas a Sul. Imaginamos então uma reedição da revista catarinense a cargo do governo do Paraná. Teria sido um delicioso escândalo. O projeto, infelizmente, não vingou, mas valeupelas muitas horas de conversa com Salim e Eglê.

De passagem por Florianópolis, que frequentei muito neste período, sempre me reunia com o casal, no apartamento deles nas imediações da UFSC ou em algum restaurante da Baía Norte. Como crítico literário, escrevi sobre outros lançamentos de Salim, mas com uma impressão de que o seu grande livro era Nur na escuridão. O Turco, Jamil Snege (Curitiba, 1939-2003), grande amigo em comum, afirmava que este era o canto do cisne de Salim. E a cada novo título dele sentiríamos exatamente isso. Há livros que condensam uma obra, uma vida. Neste caso, duas vidas.

A esta altura, ficamos um tempo sem nem mesmo trocar correspondência. Quando voltei a receber e-mails de Salim, por volta de 2005, eles vinham em letras muito grandes. Achei estranho, mas preferi não comentar nada. Em um encontro casual em Santa Catarina, cheguei perto dele para o saudar e ele não me reconheceu. Ingenuamente, disse: sou eu, Salim.

— Não sei quem é você. Tudo que vejo é um borrão.

Salim estava ficando cego. Assim que me apresentei, contou-me que um médico que o atendia era o mesmo que estava revertendo a cegueira de Jorge Amado. Estava animado. Reclamava não poder ler tanto quanto era acostumado, mas não deixou de escrever, usando fontes imensas na tela do computador.

Algum tempo depois, ele me transmitiu uma obrigação. Como eu não havia conseguido reeditar a Sul, devia fazer uma seleção de outra rerevista que ele e Cícero Sandroni, entre outros, publicaram nos anos 1970, e que revolucionou o mercado do conto brasileiro — eram tiragens altíssimas de uma publicação com o único compromisso de cativar o leitor.

Trabalhei algum tempo neste projeto, preparando o volume Ficção: histórias para o prazer da leitura (Editora Leitura, 2007). Lançamos na Academia Brasileira de Letras e, em fevereiro de 2008, na Barca dos Livros, na Lagoa da Conceição. Participei então de uma mesa com os antigos editores, pregando para convertidos. Foi uma noite agradável, na qual, de certa forma, repetia-se o primeiro encontro com Salim. Agora eu não era parte da plateia, estava do outro lado da mesa. Fiquei um longo tempo lendo as informações minerais sobre a água que nos serviram. Depois falei do trabalho de organizar uma seleção de material tão variado.

Foi a última vez que estive com Salim.

Trocamos ainda alguns e-mails. Recebi edições mais locais de seus livros, embora eu já não fizesse crítica. Também parei de ir a Florianópolis. Mas sempre me informava de Salim por meio de amigos, acompanhando os seus problemas de saúde. Na idade perigosa em que vou entrando, isso já não é mais uma questão apenas de interesse pelo outro. Estamos todos ali, olhando para a fronteira móvel que a qualquer momento podemos cruzar.

Enquanto escrevo este texto, faço uma contabilidade macabra. Dos nove amigos que citei, cinco estão mortos. Chegou a minha vez de me sentir peça de museu.

Miguel Sanches Neto é doutor pela Unicamp (1998) e professor-associado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde atua no Programa de Pós-Graduação em Linguagem, Identidade e Subjetividade. Autor de mais de 30 livros, como os romances Chove sobre minha infância (Record), Um amor anarquista (Record) e A máquina de madeira (Companhia das Letras), traduzidos para o espanhol e para o francês. Lançou em 2015 o romance de história alternativa A segunda pátria (Intrínseca), sobre os nazistas no sul do Brasil, e em 2016 sai A Bíblia de Che (pela Cia. das Letras), um policial que se passa em Curitiba, Cuba e Bolívia. Recebeu, entre outros, o Prêmio Cruz e Sousa (2002) e Binacional das Artes e da Cultura Brasil-Argentina (2005).