Entrevista | Nuno Ramos

Publicar e ir em frente

Omar Godoy

Divulgação

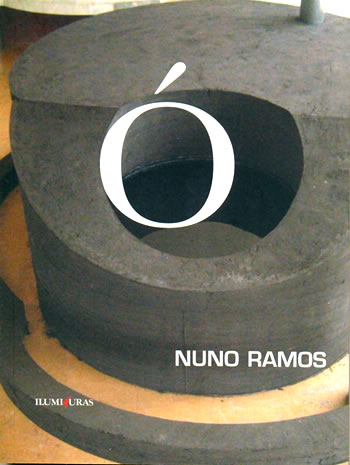

"Prosa poética”, “longo poema narrativo”, “monólogo em versos” ou simplesmente “um livro malucão”, como diz o próprio autor. Não é fácil definir a linguagem de Sermões (Iluminuras, 2014), o mais recente projeto literário do paulista Nuno Ramos, 55 anos. Artista plástico conhecido por instalações ousadas — como Bandeira branca (2010), em que levou urubus vivos à Bienal de São Paulo, e 111 (1992), uma homenagem aos mortos no massacre do Carandiru —, ele também fez da experimentação uma das marcas de sua literatura. Lançou sete títulos desde 1993, entre livros de ficção, poesia, contos e ensaios. Dois deles venceram o Prêmio Portugal Telecom (atual Prêmio Oceanos): Ó (2008) e Junco (2011). Nada mal para quem “rompeu” com a escrita durante anos e se consagrou em um meio artístico totalmente diferente do literário. Na entrevista a seguir, Ramos conta como foi essa ruptura (e a retomada), compara os dois circuitos em que transita e reflete sobre sua relação com a poesia — especialmente a de Carlos Drummond de Andrade, para ele “o maior artista brasileiro do século XX”. Também fala de uma faceta mais recente, a de compositor, registrada em discos de novos artistas da MPB, como Romulo Fróes e Mariana Aydar. De quebra, comenta o momento incerto do país e critica quem ainda insiste em decretar o fim da pintura, técnica com que se projetou, na década de 1980, e voltou a trabalhar nos últimos anos.

As “pazes” com a literatura

Sempre quis ser artista, no sentido não das artes plásticas, mas no sentido geral. No início eu conhecia a arte quase como sinônimo de literatura. Meu pai dava aula de literatura na USP, de modo que cresci em meio a livros. O mais imediato pra mim era a literatura, nunca as artes plásticas. Além disso, acho que nunca mostrei muito talento para artes plásticas, tipo em aula de arte. Nunca fiz aula de arte, nunca soube desenhar, nunca tive técnica no sentido da facilidade de representação, nada disso. Então, sempre quis ser escritor, que era a forma que eu entendia como própria da arte, ou quase isso. Pensei em ser poeta, queria fazer romance, essas coisas de quando você é jovem. Enfim, a imagem que vinha para mim era a de um escritor. Escrevia poema, bastante. Tentava escrever ensaio, tentava um pouco de tudo. Isso começou muito cedo na minha vida, tenho lembrança disso desde os 12, 13 anos. Na verdade, parei de escrever pouco tempo. Mas no sentido íntimo, por assim dizer, continuei escrevendo. Acho que tive uma crise um pouco pós-adolescente com isso, que eu não sei descrever muito bem. Só consigo dizer que alguma coisa no que eu escrevia parecia muito abstrato, muito sem concretude. (…) As artes plásticas me vieram muito pelo sentido da matéria, do peso, da concretude. O contrário do que eu sentia com o que escrevia, que era uma certa vacuidade abstratizante. Lembro que me sentia atraído pelo linho puxando a tinta, puxando o óleo, o papel sugando a água, a relação entre os materiais. (…)

Modelo intelectual

Mas acho que tem uma outra coisa aí, um outro tema, mais psicológico. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Eu era muito novo e foi uma morte súbita. Ele era um intelectual, no sentido de dar aulas, de alguém que chegou a titular da USP em literatura francesa. Esse modelo de um intelectual era um pouco o que se esperava de mim. Alguém que fizesse um doutorado. Então acho que, nessa de pós-adolescência, também tive que me separar desse modelo. Fui fazer filosofia na USP, um curso com uma carga de leitura muito grande, que exige um domínio de conceitos que nunca fui muito capaz de ter, apesar de passar perto. Me formei, fui um aluno razoável. Não é que eu não tinha nada a ver com aquilo, mas foi um modo de entender que eu não seria um intelectual no sentido do rigor com os conceitos, da assimilação plena do que os outros fizeram antes de mim. Por isso tudo, por estar vivendo essas variantes naquele momento, me afastei da literatura por um tempo. E a coisa com as artes plásticas veio com muita força mesmo. Me senti muito à vontade nesse mundo meio sujo, onde as coisas iam caindo e escapando do meu controle.

Leitor confuso

Sinto que minha vida vai bem quando estou conseguindo ler. Ler te dá uma respiração, uma relativização, um negócio muito rico. Nesse sentido, ler é uma das melhores ofertas que a vida dá para uma pessoa, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas sou um leitor totalmente confuso. Gosto de ler coisas diferentes, de variar. Às vezes, leio livros que eu não entendo bem, mas pego um pedaço e me entusiasmo com aquilo. Levei muito tempo para me perdoar um pouco por ler assim, sem ter uma assimilação rigorosa do que eu li, como a gente aprende na escola (...) Gosto muito de antropologia, da pegada da antropologia, então estou sempre lendo um pouco disso. Mas os dois autores da minha vida, acima de todos os outros, são o Drummond e o Pessoa. São os dois que eu li a vida toda, de quem eu lembro sempre, mesmo mudando de fase.

Aventura poética

Quando eu era menino, queria muito escrever poemas. E escrevi muito poema. Mas acabei indo para a prosa. Uma prosa meio sem objeto, que você pode até chamar de poética, mas é prosa. Achei que nunca mais escreveria poesia, que aquilo não era pra mim, no sentido de ouvir essa junção de som e sentido, essa aventura quase na raiz da língua que a poesia um pouco oferece a quem escreve. Talvez só com o Junco (2011) isso tenha se desinibido em mim, porque foi um projeto tão macerado, tão que eu repeti, repeti, repeti. Eu realmente trabalhei tanto em cada poema que, de alguma forma, aquilo colocou um lugar onde eu poderia pisar. Já o Sermões (2015) é um livro muito mais solto nesse sentido da poética. Um livro malucão, que tem uma personagem. Junta um pouco com prosa, no sentido de que há uma espécie de narrativa. Mas, por outro lado, acho que é uma voz poética bem mais enlouquecida.

Carlos Drummond de Andrade

Já disse que acho o Drummond o maior artista brasileiro do século XX. Porque ele põe os nossos opostos em contato, parece alguém que desencapou os fios e deu o choque entre o que estava um pouco separado. O Drummond é um poeta público, que sabe pegar, por exemplo, o momento da Segunda Guerra e fazer uma ode à Batalha de Stalingrado como se fosse um europeu, com uma força absurda. Ao mesmo tempo é um poeta da família, dos bens e do sangue, da coisa íntima, daquilo que não se extravasa. Sinto que as nossas ambivalências nele não se resolvem. Mas a poética dele não é a dos contrastes, no sentido oswaldiano, da Tropicália, do Glauber, de tantas coisas que põem as nossas diferenças gritando alto seu próprio nome. Acho que o Drummond tenta criar uma ambientação para que os extremos convivam, para que uma coisa abrace a outra. Isso dá para ele uma liberdade que eu acho espantosa. Sempre que eu leio o Drummond, para mim parece uma aventura. (…) Acho que o Brasil tem três poetas de outro planeta: o Bandeira, o Drummond e o João Cabral. Eles seriam artistas grandes, poetas grandes em qualquer literatura. Mas tenho a sensação de que o Drummond podia fazer muita coisa, podia se meter com muita coisa, podia variar muito. Isso desperta um interesse muito grande em mim. O Bandeira é o contrário, me parece uma poética da condensação, da palavra perfeita, do ritmo perfeito, da modéstia. Você nem sente a força sonora enorme do poema. Já o Cabral me parece uma espécie de aceleração brutal do Drummond, um anti-Drummond. (…) Enfim, o Drummond para mim é um núcleo motor de algo muito livre, ele fala de coisas que você estava pensando e não sabia que estava pensando.

A hora de publicar

Tive muito mais facilidade de fazer minhas mostras do que os livros. O livro nunca parece pronto. Mas uma hora você precisa publicar, até para se livrar dele. Porque você começa a refazer e refazer. Publicar, às vezes, é uma forma de ir em frente. Não que você esteja totalmente satisfeito, mas você precisa um pouco se livrar daquilo. E, quando chega ao público, parece que aquilo se configura e você pode olhar de fora. Então, acho que publico não tanto porque achei que estava bom, mas porque senti que devia colocar aquilo no mundo.

Circuitos diferentes

Não conheço muito o meio literário. Não frequento tanto. Quando fui para a Feira de Frankfurt, conversei pela primeira vez com vários autores. O meu dia a dia é mais ligado ao mundo das artes plásticas. Mas a pressão das artes plásticas é cotidiana só fora de mim. Dentro de mim não é. É igual. Eu realmente fico muito aflito se não consigo dar conta de uma coisa que estou escrevendo, tanto quanto nas artes plásticas. Mas a pressão externa das artes plásticas é muito maior que a da literatura. Tenho muito mais compromissos ligados às artes plásticas. (…) Se fosse descrever a diferença entre um mundo e outro, diria que o retorno literário é muito mais lento e consistente. Acho que as coisas vêm mais devagar. Mas, quando vêm, vêm de forma mais composta. Tem muita gente que está lendo o Ó (2008) agora. Um livro que foi lançado há anos e até ganhou prêmio. Me encanta que agora ele está acontecendo para muita gente. Nas artes plásticas existe um auê maior em torno da exposição, afinal aquela exposição não vai se repetir. Há uma coisa mais bombástica. Por outro lado, acho que há menos retorno.

“Suspeito que estamos...”

Às vezes me pego tentando fugir do vício de falar do Brasil. Ainda mais agora, que sinto o Brasil vivendo uma espécie de estreitamento do imaginário. O imaginário do país está mínimo, então é um momento em que estou super aflito. Isso tem um lado ruim e um lado bom. Porque você precisa tomar cuidado para que esse negócio não vire uma punheta sem fim, mas também há uma potência nisso tudo, que permite uma série de ideias. (…) Fiquei espantando com a repercussão daquele artigo que escrevi no ano passado [“Suspeito que estamos...”, sobre o momento incerto do Brasil, publicado em maio de 2014 no jornal Folha de S. Paulo]. Realmente, de coração. Não imaginei que tanta gente fosse escrever sobre ele, foi até meio estranho. Acho que o texto detectou o final de algum momento, como se as manifestações de junho de 2013 tivessem apontado para uma mudança que ninguém sabia qual seria. De lá pra cá, acho que nós estamos bem mais fodidos [O artigo termina com a frase “Suspeito que estamos fodidos”]. Não no sentido imediato, da crise econômica, ainda que isso seja muito grave, especialmente para quem está lá embaixo na cadeia social. Mas não há prospecção nenhuma, não há projeto nenhum, ninguém pensa na frente, ninguém propõe. A única questão do país parece ser o poder. O poder e quem vai estar nele. Isso é uma coisa horrorosa, paralisante, indigente e no limite da ética.

O compositor

Minha produção como letrista e compositor está muito ligada ao Romulo [Fróes, músico e ex-assistente do ateliê de Nuno] e ao Clima [Eduardo Climachauska, também artista plástico]. Um dia o Romulo levou o violão para o ateliê, eu peguei para tocar e a gente começou a compôr. Isso sempre esteve muito relacionado com o projeto do Romulo, que já está no sexto disco dele. Agora a Mariana [Aydar, cantora] me escolheu como compositor de um disco inteiro dela. Mas disco vem da cabeça dela, tem a cara dela. As escolhas foram dela. De toda forma, foi espantoso para mim alguém me considerar um compositor. Porque eu ia fazendo as coisas lá com o Romulo, mas essa olhada de fora para mim foi nova, muito curiosa de se ver. A canção é uma arte interpretativa, então depende muito de quem interpreta, você não tem muita ideia do que vão fazer com a sua composição. O compositor é um bicho meio secundário. Fica lá com suas verdades até que alguém uma hora faz isso ganhar uma força.

O fim da arte?

Quem decreta “o fim da pintura”, “o fim da canção” ou o “fim do romance” teria que decretar também o fim das entrevistas, das ligações longas, dos aviões... O tema da morte da arte, independentemente de ser pintura, escrita, poesia ou cinema, é o tema moderno por excelência. Toda arte moderna um pouco propõe o término da arte, e nesse movimento ela mesma acaba circulando. Isso tudo tem uma dinâmica produtiva. Atravessa o mundo moderno de uma forma muito rica, muito intensa. O Joyce escreveu para acabar com os romances, mas acabou fecundando a prosa moderna e permitindo uma série de coisas, até porque as pessoas tinham que se contrapor a ele. É uma dinâmica entre a negação e a fecundidade (...) É lógico que a pintura não acabou. Há 500 pintores excelentes. O que se perdeu foi direção, mas em termos de largueza horizontal tudo aumentou.