Entrevista | Eric Nepomuceno

A paisagem por dentro

Conhecido como tradutor (e amigo pessoal) de alguns dos maiores autores da América Latina, Eric Nepomuceno volta às livrarias com uma nova tradução para O Jogo da Amarelinha, romance revolucionário de Julio Cortázar (1914-1984)

JONATAN SILVA

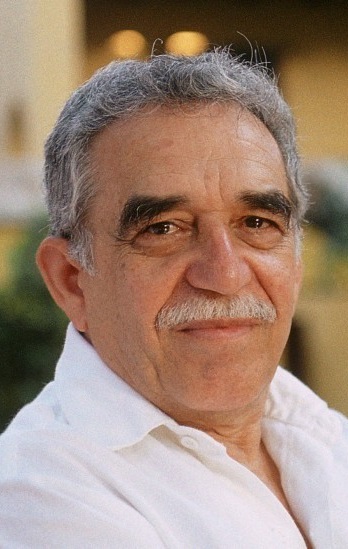

Eric Nepomuceno diz ser um escritor que traduz. Que nada. É, em boa medida, os dois e muito mais. No jornalismo, destacou-se em reportagens sobre temas como o massacre em Eldorado dos Carajás e os regimes ditatoriais na América Latina.Na ficção, trafega entre a memória e invenção. E, como tradutor, é reconhecido por trabalhar com nomes fundamentais da literatura latino-americana. De Gabriel García Márquez a Jorge Luis Borges, passando por Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Antonio Skármeta, Carlos Fuentes e Julio Cortázar — de quem acaba de verter para o português o clássico O Jogo da Amarelinha (1963).

Nesta nova tradução da obra-prima do escritor argentino, considerada por muitos um dos textos mais revolucionários já produzidos no continente, Nepomuceno encarou sua empreitada mais ambiciosa. Afinal, trata-se de um livro único e original, com inúmeras possibilidades de leitura. “Minha função é encontrar a música que foi escrita”, afirma o carioca de 71 anos. Na entrevista a seguir, ele fala sobre esse trabalho (lançado pela Companhia das Letras), a literatura latino-americana e a distância cultural que os brasileiros insistem em manter do resto do continente.

Fotos: Paula Johas Eric / Divulgação

O Jogo da Amarelinha, passados mais de 55 anos de sua publicação, ainda se mantém em diálogo com a juventude e com a percepção do que é ser jovem. Que apelo é esse? Por que essa conexão se mantém apesar da mudança dos tempos?

Acho que é um livro intenso, veloz, escrito de maneira fluida. Aliás, muitíssimo bem escrito. E num tom de proximidade: é como se o narrador estivesse na mesma mesa que o leitor, conversando, contando. Essa atmosfera pessoal é parte do encanto do livro, penso eu. Por que este livro se mantém? Porque é um livro jovem, de juventude permanente. Mudaram, claro, muitos hábitos. No livro, todo mundo fuma o tempo inteiro em qualquer lugar, por exemplo. E não creio que continuem existindo tantas conversas intelectualizadas. Mas isso se dilui ao longo do livro, é parte da viagem. O que realmente importa é a dose poética de Cortázar, seu humor dilacerante. De certa maneira, ele retrata um universo jovem, mesmo que nenhum protagonista seja propriamente uma moçoila ou um rapaz. E tem mais: sua estrutura surpreendente. Que eu me lembre, é o melhor exemplo de um livro que contém vários outros.

Uma vez você disse que não existe o realismo mágico, que isso é “uma invenção dos explicadores de tudo que não entendem nada”. Pensando então que o realismo mágico é mais uma necessidade da crítica para rotular um movimento ou um grupo, como você definiria o que foi produzido por essa geração? Na verdade, é preciso mesmo definir?

Acho que não. Definir, não. O que essa geração fez foi revelar um mundo — o nosso, a nossa América — ao mundo. Há na obra deles o peso urbano, o peso das oligarquias, a mentalidade tacanha das elites, e também os desvalidos e abandonados de sempre, tanto na cidade como no campo. Revelaram, em especial Rulfo, García Márquez e Fuentes, a imaginação da gente do campo, sua maneira de ver o mundo e a vida. Se você comparar a nossa história do boto que aparece de chapéu em bailes da Amazônia e engravida moças solteiras com a da moça do livro do García Márquez que sobe aos céus lentamente enquanto estava estendendo lençóis, verá que a memória popular e sua interpretação da vida são as mesmas. Na verdade, aquela moça foi mandada para longe porque, solteira, engravidou. Quer dizer, esse tal realismo mágico é apenas e tão somente o que somos. Inventamos histórias para esconder a realidade. Enfim: geração igual, nunca teve outra.

Os escritores latino-americanos do século passado pareciam mais politizados — Roberto Bolaño foi preso no golpe de Pinochet e Cortázar teve problemas com Fidel Castro, para citar dois casos. A literatura tem algum tipo de obrigação ética ou de ser isenta?

Uma observação: Cortázar era de uma lealdade e dignidade soberanas. Dizia exatamente o que pensava. Fez, em determinados momentos, críticas a vários aspectos da Revolução Cubana. E o Fidel reclamou. Portanto, Fidel teve problemas com a lealdade do Cortázar, que se sentiu no dever de apontar o que achava equivocado naquele momento, e não o contrário. Acho que toda a América era mais politizada, mais consciente. Aqueles anos 1960 e 70 foram tempos de transformação, de ousadia — e, claro, de reação das elites de sempre e dos interesses dos grandes centros de poder no mundo. Sobre outro ponto da pergunta: toda arte necessariamente tem uma obrigação ética. E além disso reflete a maneira do artista ver a vida e o mundo, o que significa que traz a sua ideologia. Se o sentido dado a “isento” é o de ser imparcial, não existe arte isenta. A vida é, toda ela, feita de escolhas. A vida é parcial. Também não creio em arte isenta, se o sentido for o da equidistância. Ao escolher um caminho, você deixa outros.

Em um determinado momento da vida, Cortázar disse já dominar as técnicas do conto e da narrativa fantástica, seguindo para o romance em busca de desafio e, ao mesmo tempo, para romper com a ideia de cânone do gênero. Pode apontar peculiaridades do Cortázar contista e do romancista?

Na minha opinião, O Jogo da Amarelinha é, mais que um bom romance, um romance esplêndido, no altíssimo nível do Cortázar contista. Nenhum outro romance dele supera ou até mesmo equivale aos seus contos. Era um contista excepcional. “O Perseguidor” é, penso eu, um dos 50 melhores contos do século passado. E no atual não li nada que o supere. As peculiaridades são muitas, a começar — nos contos — pela escrita impecável, a contensão, a exatidão, o humor e a carga poética. Até nos mais ousados, mais experimentais, principalmente no conteúdo, há uma suave nostalgia, e mesmo nos mais brutais há certa delicadeza. Era um inventor, um escritor que sabia exatamente onde queria chegar. E chegava.

Divulgação

Assim como Cortázar, o protagonista d’O Jogo da Amarelinha, Horácio Oliveira, é um argentino exilado em Paris. Deve-se levar em conta a vida pessoal do autor para interpretar sua obra?

Sem dúvida. O que eu escrevo é o que sou. A obra de cada escritor, cada artista, é o que ele é. É a vida dele. Para inventar, ou seja, para mentir, você tem que partir da realidade, do que sabe da vida. Partir da sua verdade para criar outra realidade. Quem viveu o exílio ou viveu expatriado sabe perfeitamente como era a vida de Oliveira, da Maga, de vários outros personagens. Quase todos, aliás. E quem não viveu fica sabendo.

Cortázar brincava muito com a linguagem, criando, entre outras coisas, os seus famosos palíndromos. Quais os desafios de traduzir um escritor com tamanho apreço pelo perfeccionismo? O Cortázar colocou você em alguma cilada tradutória?

Ciladas, jamais. O desafio é o mesmo de todas as traduções que eu fiz: encontrar o tom. Digo sempre que literatura é como música: há ritmo, andamento, harmonia, linha melódica, pausas, dissonâncias. Minha função é encontrar a música que foi escrita. E ao mesmo tempo armar um triângulo amoroso em que tenho de ser absolutamente fiel a cada parte. Preciso ser fiel ao meu idioma, ao do autor e, claro, ao que ele escreveu. É como ver a paisagem por dentro, entrar nela. Muito diferente de ver a mesma paisagem da janela de um trem.

Sua carreira como tradutor começou ao acaso, durante sua passagem pelos países latino-americanos na década de 1970. Era uma forma de trazer para o Brasil os amigos escritores que fez no exílio. O que ainda perdura dessa tradução afetiva?

O mais dolorido é que a grande maioria desses meus amigos cometeu a indelicadeza de ir embora para sempre. Mas, sempre que possível, continuo traduzindo os que estão por aqui. Acho que uma única vez na vida aceitei uma tradução por encomenda, sem ter ideia de como era o autor. Um desastre. É muito difícil e dolorido terminar uma tradução e saber que não posso mais ligar para um amigo e comentar como foi traduzi-lo. Vivi isso com o Rulfo, o García Márquez, o Galeano e, agora, o Cortázar.

Divulgação

Esses amigos são nomes fundamentais para a literatura latino-americana: Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Julio Cortázar, para citar alguns. Você se dava conta do que estava acontecendo e das revoluções que esses escritores provocavam naquele momento?

Na verdade, quando comecei a conhecê-los essa revolução já tinha acontecido. Eu me dava conta, claro. Aliás, quero repetir aqui o que já contei em outras ocasiões — como tudo começou. Em fevereiro ou março de 1973 aportei em Buenos Aires. E poucas semanas depois conheci o Galeano, que estava a ponto de lançar aquela que foi a mais importante revista cultural da América Latina, Crisis. De imediato ele me adotou como irmão menor e começou a me apresentar amigos e conhecidos. Foi tudo com muita naturalidade, Crisis era um porto onde todos chegavam. Conheci o Mario Benedetti, e pouco depois, em Montevidéu, o Juan Carlos Onetti, em seguida o Cortázar, depois o García Márquez, depois o Rulfo, e pronto, outro mundo se abriu para mim. Mas com muita, repito, naturalidade. Claro que eu sabia quem era quem. Tudo se resumia a Juan, a Mario, a Julio, a Fuentes, ao Gabo e a outros mais, como se fôssemos companheiros de bar. Aliás, muitos foram.

Sei que você traduz à medida que lê e não é muito adepto de leituras preliminares — vai descobrindo os livros aos poucos, como qualquer leitor. Por que essa escolha, que pode parecer tão heterodoxa para a maioria dos tradutores?

Quando traduzo, quero terminar uma jornada de trabalho com a mesma expectativa sobre o que virá que sinto quando estou trabalhando em um livro meu, ou em textos mais longos. Mesmo quando traduzo livros já lidos e relidos, consigo esquecer o que virá. Se ler antes, perco esse encanto, essa tensão. Dou um exemplo concreto: recebi muitas páginas de Viver para Contar quando o livro de memórias do García Márquez ainda não tinha sido publicado. Aquele tesouro ficou na minha casa no Rio, foi levado para Petrópolis, mas só fui ler quando o contrato de edição foi assinado com a Record. O livro impresso chegou rápido e, como sempre, fui lendo enquanto traduzia. Sei bem que vai contra as regras da tradução, mas foi assim que comecei e é assim que continuo. Sinto que de outra forma seria, no meu caso, um trabalho maquinal.

Quando terminou de traduzir Viver para Contar, você caiu no choro. Por que essa reação tão emotiva? O que a tradução pode dizer também sobre o tradutor?

Ora, se ele traduziu bem ou não. A minha reação se deu por várias razões, mas cito uma: aquela página final é uma das declarações de amor mais belas que li na vida. Fiquei comovido até o fundo da alma, se é que alma tem fundo. Chorei de pura inveja. Lembro que quando entreguei a tradução para a Record liguei para García Márquez só para dizer exatamente isso: que ele tinha conseguido algo incrível, compor uma sinfonia de câmara. Uma sinfonia de câmara, e, por causa da última página, a mais linda que eu tinha ouvido na vida. E que eu estava morrendo de inveja. Só isso.

A amizade com o Galeano refletia no seu trabalho de tradução, já que ele participava da reconstrução do livro para o português. Como era esse processo de conversa e negociação das palavras?

Eduardo falava português do Brasil muito bem, lia perfeitamente. Então, desde a primeira experiência, os contos de Vagamundo, aliás muito bons, sempre revisávamos muito, negociando cada palavra. Foi o primeiro livro que traduzi na vida. A decisão final era, claro, dele. Costumo brincar dizendo que, além de saber muito bem o nosso idioma, ele era meu irmão mais velho, e eu tinha medo dele. Por isso consultava depois de pronta a tradução.

Como escritor, você passeia entre o jornalismo e a ficção. Um dos seus livros jornalísticos investiga o massacre de Eldorado dos Carajás. Por que esse episódio não desperta tanto interesse e comoção se comparado a outros momentos trágicos de nossa História?

Aliás, está por sair uma nova edição atualizada de O Massacre, agora pela Record, minha editora há décadas. Em primeiro lugar, este é um país desmemoriado, anestesiado, que se recusa a tentar saber como foi o passado ou sabe e trata de ignorar olimpicamente o que aconteceu. E, segundo, porque os movimentos sociais, ainda mais nos dias de hoje, ou são solenemente ignorados pelos meios de comunicação ou são por eles demonizados. Para não mencionar, claro, o reacionarismo de parte substancial — e decisiva — dos nossos políticos. Decidi tentar contribuir para que aquele massacre não caia totalmente no esquecimento. Uma gota de orvalho no oceano, claro, sei bem disso. Mas é o que posso fazer.

O brasileiro não se percebe como latino e não participa das discussões e problematizações que envolvem questões identitárias. Por que existe essa resistência? Que perdas sofremos com esse distanciamento?

Dos países do nosso continente, o Brasil é o único que se refere à “música latina” ou “comida latina”, por exemplo. Como se fôssemos outra coisa. Cada vez que me perguntam sobre novos autores latino-americanos e menciono nomes de brasileiros, me corrigem: “Não, estamos falando de latino-americanos”. E aí pergunto se os nomes que mencionei são nórdicos ou austríacos. Claro que temos histórias distintas entre a América Lusitana — nós — e a América Hispânica. O mais determinante, porém, nesse distanciamento, é que aos poderosos do mundo jamais interessou uma integração real e sólida entre o Brasil e os demais países latino-americanos. O brasileiro foi formado com essa mentalidade de isolamento do continente e de voltar os olhos exclusivamente para a Europa e, claro, os Estados Unidos. Em anos recentes, essa aproximação foi bem encaminhada. Mas as reviravoltas ocorridas na política de nossos países fizeram com que retrocedêssemos. É uma pena: perdemos todos.

JONATAN SILVA é formado em Jornalismo e especialista em Marketing Digital. Já trabalhou nos jornais Paraná Online e Tribuna do Paraná. É autor do livro O Estado das Coisas.