SÉRIE ESPECIAL | Mulheres contra a ditadura 19/09/2024 - 12:26

Luta letrada

por Maria Beatriz Peres

Lutar por condições de vida dignas para crianças era só o começo da militância política de Rosane Vianna. Nascida no ano de 1942, em Curitiba (PR), fruto do relacionamento extraconjugal entre Oswaldina Silva e Milton Vianna, provou do gosto da injustiça desde a infância. O pai, fundador da Faculdade de Direito de Curitiba e figura influente na capital paranaense, só a reconheceu como filha 30 anos após seu nascimento. Rosane cresceu dizendo que seu pai havia morrido.

Aos 16 anos começa a trabalhar como professora em bairros periféricos da cidade e recebe, pela primeira vez, o título de “comunista” por oferecer comida, banho e passeios para as crianças. Em 1964, ingressa no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e após na União Paranaense dos Estudantes (UPE). Em 1968, muda-se para São Paulo como aluna de pós-graduação em Sociologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), e participa da organização do Congresso de Ibiúna, um dos mais emblemáticos eventos do movimento estudantil durante a ditadura militar. Leciona nas disciplinas de Antropologia e Ciência Política na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e de sociologia na Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), de Franca. Depois filia-se ao Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) e, em 1972, passa uma semana presa no DOI-CODI após ter sido delatada por sua participação no Movimento de Libertação Popular (MOLIPO).

Apesar de fazer parte de grupos de guerrilhas, Rosane nunca pegou em armas. Seu papel na luta se destacava por meio do seu papel na educação. Em 1974, é presa novamente e, no ano seguinte, deixa a capital paulista para lecionar na Universidade Estadual de Londrina (UEL) onde começa a atuar no Movimento pela Anistia e participa da criação do jornal Brasil Mulher, que debatia questões de gênero alinhadas à Luta Feminina pela Anistia. Atualmente, aposentada, Rosane reside em São Paulo com sua filha Clarissa e seu neto Joaquim, atuando na preservação das memórias da resistência contra a ditadura. No começo de 2024, publicou um relato inédito no livro Vozes da Resistência. Des de então, segue com o trabalho de divulgação da obra.

Você lembra qual foi a “virada de chave” que te fez perceber que iria se juntar à luta armada?

Nunca estive na luta armada, não de verdade. No Movimento de Libertação Popular (MOLIPO), em São Paulo, eu comecei a conversar com uma pessoa que me propôs um treinamento de tiro ao alvo. E, de cara, eu disse “Bom, eu sou professora. Eu dou aula, minha atuação é na área da educação. Eu não tenho pique para pegar em armas”. Mas eu considero que três campos me fizeram parte da resistência. Primeiro, a educação, depois o movimento estudantil, e um terceiro, que eu acho pessoal, foi o reconhecimento da paternidade. Meu pai, Milton Vianna, que foi fundador da Faculdade de Direito de Curitiba, não tinha me reconhecido como filha. Então tive toda uma luta para conseguir o meu reconhecimento e o nome que tenho hoje, Rosane Vianna. Digamos que essa luta pelo reconhecimento foi um primeiro contato com os direitos civis que eu experimentei e vi que valia a pena estar presente na luta por outros direitos. Acho que foi, portanto, através do movimento estudantil que comecei a tomar consciência de que a ditadura tinha eliminado uma grande parte deles. Porque fecharam as portas, calaram as bocas. Essa luta pelo reconhecimento da paternidade aconteceu ao longo das minhas atividades dentro da universidade. Logo que cheguei, em 1964, como caloura na faculdade de Filosofia, tinha acontecido o golpe, então os estudantes estavam se mobilizando exatamente para começar a protestar. Eu não conhecia nada de política. Já tinha experiência como professora, mas nenhuma experiência política. Então, para mim, o Partido Comunista era um fantasma, acompanhado de todos os estereótipos do anticomunismo e tal. Mas quando comecei a atuar na universidade, pelo centro acadêmico da Faculdade de Filosofia de Ciências Sociais (UFPR), pronto. Passei a discernir o que era o Partido Comunista atuando na universidade, o que era a Ação Popular. Aos poucos fui me identificando. Não teve um momento específico. Acho que foi um processo natural de contato com a realidade que tive desde criança. Eu dava aula fora, na periferia, e isso já me punha em contato com a pobreza, com a meninada que não tinha o que comer. Então sempre procurava formas de resolver essas situações. Acho que foi isso.

Ainda em Curitiba, você fez parte da União Paranaense de Estudantes (UPE). Como e por que você se engajou no movimento estudantil?

Eu era do Centro Acadêmico das Ciências Sociais e lá a gente fazia mil atividades. Uma delas, por exemplo, era trazer professores da USP (Universidade de São Paulo) e outras universidades para discutir sobre a realidade brasileira. Isso a gente fazia na própria reitoria, quer dizer, lá nos salões da reitoria. Nem sei como é que a gente conseguia, mas conseguia. Esses debates, que aconteciam em Curitiba, faziam parte de toda a mobilização e nos davam base teórica para continuar atuando. Lembro que levamos o Octavio Ianni (1926-2004), que era um sociólogo que tratava da questão racial e das classes sociais. Depois, o Florestan Fernandes (1920-1995), o João Quartim [De Moraes] (1937-2023), que era um filósofo que propunha um tipo de revolução no Brasil. Levei até o Geraldo Vandré, que cantou em um show lá na reitoria. Mas antes de entrar na UPE, eu fui me integrar ao movimento de Juventude Universitária Católica (JUC). Lá a gente organizava grupos de estudantes que estavam em outras frentes de luta, mas que topavam, por exemplo, fazer a alfabetização de adultos. Vimos que era possível, apesar da ditadura e de tudo que se proibia. Então, montamos um grupo de alfabetização de adultos com o método Paulo Freire, no bairro Pilarzinho, que tinha um conjunto habitacional de trabalhadores braçais recém construído. Ali, começamos um movimento de educação de base, mas depois o JUC se dissolveu, porque a gente não queria mais saber de religião. Viramos todos ateus, marxistas e não sei o que mais. Nisso, a UPE já era o local onde desaguava a coordenação do movimento estudantil paranaense e comecei a atuar junto com meus colegas: fazia passeatas e levava a discussão da ditadura para as periferias de Curitiba. Enfim, essa ligação do movimento estudantil paranaense com professores da Universidade de São Paulo me mobilizou quase que imediatamente. Sabia que não deveria ficar em Curitiba, que deveria vir para São Paulo fazer pós-graduação na Faculdade de Filosofia da USP.

Como foi o processo de construção do seu papel na militância política por meio da educação?

Com 16 anos, comecei a dar aula em uma escola pública de Curitiba, não me lembro o nome. Eu tinha contato com crianças muito pobres e passei a ter uma visão de como a pobreza afetava suas vidas. Elas não tinham o que comer em casa, então, quando chegavam na escola, eu fazia sopa para elas. Esse contato com a realidade mexeu comigo. Minha segunda experiência, também em Curitiba, foi numa creche de filhos de empregadas domésticas. Fui fazer uma pesquisa quando comecei a dar aula lá, já estava na universidade, e um amigo meu falou “Vamos conhecer onde essa meninada mora?” Foi quando vimos moravam em cortiços, favelas, em regiões que não tinha água nem esgoto. As piores condições de vida. Aí que comecei a atuar para mudar algumas coisas. Primeiro foi o banho coletivo na escola, depois os passeios na cidade. Já me chamavam de comunista por isso. Outro momento bem importante foi quando vim para São Paulo, já dentro do PRT, que era o Partido Revolucionário dos Trabalhadores. A diretora também era do partido e chamou as pessoas que ligadas a grupos de resistência para dar aula nessa escola, que ficava no Rio Pequeno. Lá, dei aula de Educação Moral e Cívica, a coisa mais dura, mais militar que podia existir. Como agora que tenta-se novamente, né? Militarização da educação. Eu peguei o livro mais radical do ponto de vista de ser anticomunista, lia trechos com os alunos e apresentava uma visão contrária, discutindo e criticando. Tentava ensinar uma forma de construção do pensamento crítico. Aí os próprios alunos também faziam ações dentro da escola, como desligar as luzes e furar os pneus dos carros dos professores que eram de direita. Havia toda uma discussão crítica sobre a realidade. Também mobilizamos os alunos para fazer pesquisas fora da escola. Inclusive o Caio Prado Júnior (1907-1990), que foi um grande historiador, estava preso num quartel da polícia, perto de onde a gente dava aula. Convocamos uma turma para ir ao quartel e fazer uma pesquisa para saber o que tinha ali, como é que funcionava. Foi bem interessante, porque eles foram no quartel, fizeram a pesquisa, conseguiram falar com o comandante e, depois disso, a diretora foi demitida, porque, claro, era uma provocação. Começou uma investigação policial e a diretora foi presa logo em seguida.

Nos anos 70, você foi enviada de Curitiba para São Paulo em uma missão. Pode contar sobre o que era essa missão, quais circunstâncias a levaram para lá e como foram os anos em que permaneceu na cidade?

Quando vim para São Paulo, já havia sido aceita para o mestrado na USP. Aqui na pós-graduação, na Maria Antônia, tudo mudou, porque a faculdade de Filosofia tinha uma agitação incrível. Tudo acontecia ali. Então, já viria para São Paulo, mas também vim para ajudar a preparar o Congresso de Ibiúna, da UNE (União Nacional dos Estudantes). Fiquei na organização e na logística. Ficamos no Crusp (Conjunto Residencial da USP), eu ia pra Maria Antônia e encontrava com o José Dirceu, que era o grande líder daquela época. Eu era do grupo dele, trabalhava na organização viajando para outras cidades. Enviávamos com antecedência os pacotes com as teses. Imagine, eu ia no aeroporto e mandava no avião pacotes para várias regiões do país. Passado um tempo, viajava para esses lugares para discutir essas teses, que diziam respeito a reforma universitária, as mudanças que tinham que ser feitas na economia, na política, enfim, era toda uma proposta de revolução para o Brasil. Mudança estrutural, né? Tinha uma linha muito diferente, a do Luís Travassos (1945-1982), que era o outro concorrente da direção da UNE. Era o Zé Dirceu e o Travassos, um era da Ação Popular e o outro da dissidência do Rio de Janeiro, que depois veio a ser a Aliança Libertadora Nacional (ALN). Mas o que a gente fazia era elaborar os debates e as discussões em cima do que ia ser defendido no dia do evento. A organização durou meses. Foi todo um trabalho, mas quando chegou na hora do evento, eu não fui delegada para participar. Fiquei sabendo por um colega que tinha caído nas mãos da polícia, e aí eu já sabia no que ia dar, né? Prisão. Depois, me filiei ao PRT e fui presa num momento em que já não estava mais no partido, tinha entrado no MOLIPO. Como disse, não diretamente na luta armada, mas como apoio, principalmente. Fui presa pelo DOI-CODI a primeira vez em 1972, algum companheiro da MOLIPO foi preso pela Operação Bandeirantes e falou meu nome. A partir daí a polícia me levou, mas fiquei presa só por uma semana, porque não havia muito o que dizer e o grupo era bem fechado. Meu companheiro, Artur Scavone, também foi preso. Ele era do MOLIPO e eu não tinha ideia do que ele fazia, mas passou anos na prisão. Na época eu era professora de Sociologia na Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) de Franca e fui demitida sem explicação. Fui na Secretaria de Educação e eles disseram “É porque a senhora é comunista”. Isso foi uma luta bem importante. Foi pela anistia política que consegui, 30 anos depois, o reconhecimento de que era professora, que fui perseguida e, portanto, merecia indenização de um salário mensal.

Após a sua segunda prisão, em 1974, você se muda para Londrina. Quais eram as diferenças de organização interna da militância de São Paulo para o interior do Paraná?

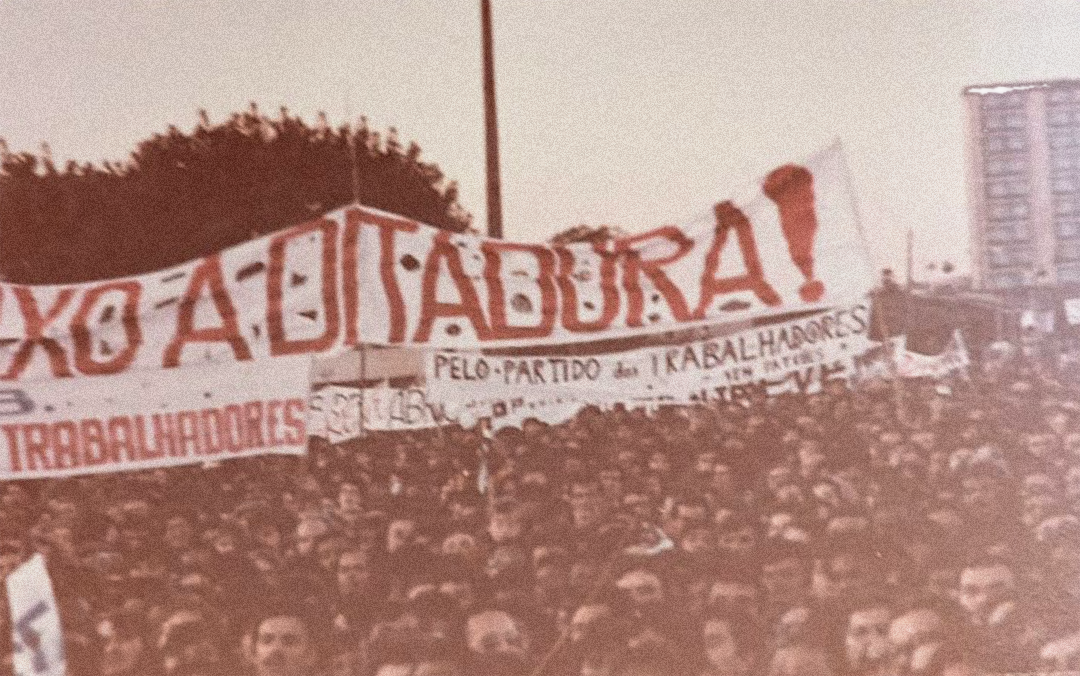

São Paulo tinha sido praticamente o palco de uma guerra, com morte de estudantes, com a invasão da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, que os estudantes direitistas da Mackenzie botaram fogo. Em São Paulo houve o auge da mobilização de passeatas. Eram muito grandes, com muita repressão, muito gás lacrimogêneo. Muita gente foi presa naquela época, entre 1967 e 1968. É claro que quando veio o AI-5, tudo isso acabou. Não dava para continuar, eram proibidas todas as mobilizações. Se tornou impossível que o movimento estudantil continuasse atuando só na universidade. Acho que nesse momento, quando se fecham todas as possibilidades de atuação, é que surgem os grupos mais ligados à guerrilha. Não tem solução institucional. Não dá mais. Já em Londrina, o movimento era muito mais cultural do que propriamente político. Era uma cidade rural, produtora de café. Não existia um movimento operário lá. Era uma cidade muito provinciana, ainda. Claro que tinha discussão de questões nacionais dentro da universidade, mas eram questões mais locais. Eu, por exemplo, fui dar aula na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e lá tinha uma atuação com um grupo de teatro da Joana Lopes, que ia para a periferia fazer teatro e atividades de artes plásticas. Eu levava filmes aos cinemas de Londrina para discussão, como o "Dodeskaden – O Caminho da Vida" (1970), do diretor Akira Kurosawa, que tratava de uma questão sobre favelas no Japão. Me arriscava, né? Alguns alunos eram filhos de fazendeiros, quem tinha acesso à universidade era a elite. Me lembro que dava aula no campus e ia de ônibus, quando numa das voltas para casa alguns alunos tentaram me atropelar no ponto, porque eles eram contra o que eu fazia dentro da universidade. Então, havia um clima de direita muito forte, por conta da classe social dos alunos. Fiquei dois anos [1975 e 1976] em Londrina, depois voltei para São Paulo.

Levando em conta o Movimento Feminino pela Anistia, como foi lidar com as resistências, tanto do regime militar quanto de setores da própria esquerda, ao tentar unir a luta pela anistia política com a luta pelos direitos das mulheres?

O movimento feminista não era muito bem visto. Mas, quando apareceu a história da Anistia, era discutido como eram as mães dos presos políticos, as mulheres, que estavam envolvidas com as demandas e condições dos presídios. Era muita barbaridade que acontecia lá dentro, muita tortura. A luta, a anistia e o feminismo, foi muito interessante, porque até então não existia nenhum movimento que tocasse na questão dos direitos políticos das mulheres, do direito ao corpo. Começou toda uma discussão da participação política das mulheres também, já que na maioria das vezes os movimentos tinham apenas homens na liderança. Então as mulheres se puseram à frente desse movimento e foi muito importante. Nessa época, meu companheiro ainda estava no Carandiru e eu vinha praticamente toda semana para São Paulo visitá-lo. Foi aí que comecei a ter contato com o movimento pela Anistia, já que eu era familiar de preso político. Comecei a ir às reuniões da Therezinha Zerbini (1928-2015) e organizar o movimento em São Paulo com os familiares dos presos. A partir disso, como já estava morando em Londrina e era muito próxima da Joana, que também estava ligada a vários movimentos, sugerimos para Therezinha lançar o movimento em Londrina. Foi assim que o movimento surgiu por lá e foi para outros estados.

O Movimento pela Anistia também foi responsável pelo nascimento do Jornal Brasil Mulher, ao qual você participou ativamente desde o início ao lado da Joana Lopes e da Therezinha Zerbini. Como foi a articulação para a criação e produção do jornal?

Estávamos em Londrina, Joana e eu, e começamos a juntar outras mulheres ligadas a vários grupos políticos. A discussão da Anistia começou em São Paulo, mas foi em Londrina que tivemos a chance de fazer um jornal para ser o veículo de divulgação do movimento. Tinham mulheres dentro da universidade que eram jornalistas e professoras, e a gente se reunia para discutir as questões do feminismo, que estava nascendo no Brasil. Vimos que isso era um “lance” bom e começamos a organizar os primeiros números do Brasil Mulher. Ele nasceu não especificamente em Londrina, foi meio que entre as duas cidades, mas a impressão era feita em Londrina, porque a Joana trabalhava na Folha de Londrina, era articulista e repórter. Ela percebeu que por volta da uma da manhã não tinha mais ninguém no prédio. E aí ela entrava lá, não sei como, e imprimia o jornal. Não sei se o dono do jornal sabia ou não, mas se sabia, deixava quieto. É curioso, tinha um jornalista, Domingos Pellegrini, que também trabalhava na Folha de Londrina e nos ajudava, porque tinha fotografia e outras técnicas que não dominávamos. A gente dominava a escrita, a pesquisa, a reunião com as mulheres. Fazíamos reuniões lá e aqui em São Paulo, com familiares de presos políticos e exilados. Tinha muitos exilados nessa altura. Começamos a nos organizar, pensando em duas coisas principais: o jornal como fonte de divulgação do movimento e a produção de um abaixo assinado pela Anistia, que levaríamos depois para o Congresso Nacional. Me lembro que fui para Brasília colher assinatura de vários deputados e senadores, e eles não só assinavam, como davam dinheiro para bancar o jornal. Não lembro de todos, mas o Ulysses Guimarães (1916-1992) sempre contribuía. Isso também ajudava para a distribuição do jornal. A gente levava pacotes do Brasil Mulher para entidades de mulheres em São Paulo, como, por exemplo, um outro grupo que produzia o jornal Nós Mulheres. Era um jornal feminista muito mais ligado à questão do sexo, do gênero, da atuação das mulheres na vida cotidiana e tudo mais. Enquanto que o Brasil Mulher, além de tratar destas questões, tratava também da luta política. Às vezes, nos reuníamos com elas para discutir outras pautas dentro do movimento feminista, não que necessariamente fossem entrar no jornal, estávamos nos formando também. Tinha que ler e discutir, estudar, ver o que estava em pauta na discussão. O pessoal do Nós Mulheres era bem interessante, eram trotskistas. Mulheres muito mais soltas, feministas e radicais do ponto de vista das reivindicações que faziam e da postura que tinham. Eu participava também do jornal Movimento, que foi um dos nanicos da época da ditadura. Fazia um trabalho de coletar todas as notícias de jornais, botar num panfleto e levar para as fábricas. Pegava as notícias que diziam respeito aos trabalhadores, montava um pequeno jornal e levava para as fábricas uma síntese do que era mais importante, para que eles soubessem o que estava sendo divulgado na imprensa maior. Então, a gente distribuía os jornais quase sempre através de outros menores, como o Movimento, que também pegava pacotes do nosso. Mas tinha também todos os familiares dos presos políticos, que era um grupo de famílias bem coeso, que recebiam esses jornais. Eu acho que também ia para os sindicatos, para os movimentos de base. Era uma distribuição mais seletiva do que massiva, localizada em alguns setores que a gente sabia que não iam só receber, mas discutir o conteúdo. Depois teve uma distribuição a nível nacional do jornal, a gente ia de casa em casa, em duplas de mulheres, levava o Brasil Mulher e o abaixo assinado, explicava o que estava acontecendo, para onde a gente ia levar a lista. Uma coisa, assim, de Brancaleone, né? O exército de Brancaleone das mulheres. As primeiras três ou quatro edições foram em Londrina, depois passou a ser feito em São Paulo e incorporou mulheres de vários grupos políticos, começou um quebra-pau para definir a linha do jornal, para escolher os artigos.

Quem escreve, quem não escreve, o que se publica, o que não se publica, quer dizer, a linha editorial do jornal. Daí passou para mão de vários grupos, do PCdoB, do Partido Comunista, de vários partidos socialistas. Passou a ter muita disputa política dentro do próprio jornal, foi quando eu saí.

Alguma edição do jornal te marcou mais?

Eu me lembro de uma foto que tinha uma mulher sentada, encostada em uma árvore e o marido fazendo as unhas dos pés dela. Era uma trabalhadora boia-fria. Em Londrina teve uma queima da produção de café devido uma geada fortíssima, que acabou com todos os cafeeiros e expulsou os trabalhadores que eram volantes e não tinham mais o que fazer. Eles colhiam café e não tinha mais, então eles imigraram. E essa mulher, que aparece no jornal, está sentada na praça com um saquinho com as malas. Ela está imigrando, com o marido, provavelmente com o filho, o cachorro, e ela se senta na praça, talvez para descansar, porque eles não tinham muito para onde ir. Eles saíam de lá sem saber para onde iam, sem saber onde morar. Provavelmente foi a Joana Lopes quem fotografou, pegou vários flashes dela sentada na praça e o marido fazendo as unhas do pé dela. Isso trouxe uma discussão à tona, que provavelmente os valores que vigoravam entre eles são outros. As mulheres boias-frias eram trabalhadoras, não eram “dondocas” como nós. Foi uma coisa super bonita, como se as desigualdades entre homem e mulher não fossem tão grandes. Porque os dois iam para a roça trabalhar, entende? As mulheres também iam catar café. Ombro a ombro com os homens.

Apesar dos avanços nas discussões acerca do feminismo ao longo das décadas, você acredita que as pautas políticas atuais ainda se assemelham às discutidas pelo Brasil Mulher?

Eu acho que o movimento feminista avançou muito entre as mulheres brancas, intelectuais e de uma certa classe social, enquanto que as mulheres negras, por exemplo, ficavam praticamente fora das discussões. Eu acho que hoje temos uma situação em que os temas desenvolvidos lá atrás passam a ter vigência, porque a discussão de gênero põe em pauta que a questão não é mais apenas binária, hoje temos várias outras expressões de sexualidade que estão postas. O movimento LGBTI+ é um movimento que não é feminista, né? Abrange outras expressões e gêneros, enquanto também discute a questão das mulheres transexuais. Hoje temos discussões mais amplas, que vão além do feminismo. Por exemplo, tem a discussão de vários gêneros que estão em luta por reconhecimento, reconhecimento civil, inclusive. Existe uma autora, Judith Butler, que discute a divisão binária entre masculino e feminino. Hoje as discussões são bem mais variadas do que naquela época. Isso não vinha à tona, era só a questão da mulher, da opressão e de como as mulheres poderiam atuar na política. Hoje já existe uma ampliação muito grande de atuação das mulheres indígenas, das mulheres negras e transexuais, que estão com suas pautas no Congresso. Atualmente, o movimento é muito mais amplo, mas ainda carrega questões de base.

Maria Beatriz Peres é natural de Casa Branca (SP), cursa Comunicação Organizacional na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e trabalha no setor de Difusão Cultural da Biblioteca Pública do Paraná, junto à equipe de redação do Cândido.