SÉRIE ESPECIAL | Mulheres contra a Ditadura 16/08/2024 - 14:41

O repouso da guerreira

por Francisco Camolezi

O Cândido de agosto traz o perfil de Sonia Lafoz, escrita por Francisco Camolezi, que a entrevistou para a série especial Mulheres contra a Ditadura, publicada desde março deste ano no jornal, quando completam os 60 anos do Golpe Militar no Brasil. Com uma trajetória marcada por intensas travessias, atravessou o Atlântico três vezes. Confira na reportagem ao som de “My Way”, de Frank Sinatra.

No entreguerras, o fascismo era uma espécie de modismo sanguinário na Europa. Além da Itália e Alemanha, fosse pela expansão colonial dos nazistas ou por pressões políticas internas, também sofreram na mão de regimes autocráticos países como Albânia, Bulgária, Hungria, Romênia e até a França. Na Espanha, o ‘franquismo’ se dá em resposta à vitória da Frente Popular de esquerda nas eleições de fevereiro de 1936, representada por Manuel Azaña. Em julho do mesmo ano, militares comandados por Francisco Franco e apoiados por católicos e monarquistas tentam o golpe que dá início à Guerra Civil Espanhola. Três anos depois, em 1939, depõem o governo republicano, instaurando a Ditadura Franquista e preparando terreno para os horrores da Segunda Guerra Mundial.

Com cidades inteiras dizimadas, como Guernica e Belchite, a Guerra Civil termina com um saldo de pelo menos 500 mil mortos e outros 465 mil espanhois exilados, desses, 200 mil nunca retornaram ao país. É o caso de Luiz Lafoz. Professor de História e membro do Partido Comunista de Espanha (PCE), é filho de uma família cristã e franquista. Saiu excomungado. Durante a guerra, chegou a ser preso em um campo de concentração no deserto do Saara. Foi resgatado, junto com alguns companheiros e, de barco, tentou o exílio na França. Depois de alguns dias à deriva, acabaram na colônia, Argélia. Lá, casou-se com Josephine Eliane, argelina de nacionalidade francesa, e, em 1946, tiveram uma filha: Sonia Eliane Lafoz. Um ano antes, no 8 de maio, com o fim da II Guerra Mundial e libertação dos territórios ocupados pela Alemanha Nazista, inclusive a França, milhares de argelinos foram às ruas celebrar a derrota do Eixo. Entre eles, marcaram presença militantes pró-independência do Partido Popular da Argélia (PPA), que pediam o fim do colonialismo e a libertação de Messali Hadj, líder nacionalista preso no Congo, então colônia do Reino da Bélgica. A mando de Charles de Gaulle, chefe do Governo Provisório da França, o levante foi brutalmente reprimido por militares e piednoirs — colonos que viviam nas ocupações francesas do norte da África —, e o mesmo 8 de maio que entrou para a história como o Dia da Vitória na Europa, na Argélia é lembrado o massacre em Sétif, Guelma e Kherrata, que vitimou cerca de 45 mil argelinos em um mês.

É por isso que, para Sonia, ela nasce “no berço da Libertação Argelina”. De lá até 1962, com a independência, o conflito só escalou. O pai chegou a ser, novamente, preso pelas forças armadas — dessa vez, francesas. Em 1952, a família decide deixar o País rumo ao Brasil, na esperança do contato com um espanhol que nunca deu as caras. Da Argélia, Sonia lembra de algumas ruas, casas e das casbás, onde moravam os muçulmanos. Tentou visitar o país em 2023, mas, na ausência do visto, acabou indo para o Marrocos, “que é quase a mesma coisa”, brinca. Por outro lado, lembra bem dos mágicos dezessete dias que passou com a família em alto mar. Do porto do Rio de Janeiro, primeira parada depois de Casablanca, Marrocos, olhou para cima e viu o Cristo Redentor. Curiou, “o que é aquilo, pai?”. Para Luiz, ateu “total”, era só uma estátua. Mais tarde, Sonia pagou o pato. Devia ter uns oito ou nove anos quando, na escola, perceberam que a menina não sabia rezar. Durante as orações, mexia a boca como se mascasse uma daquelas balinhas butter toffees. Foi levada para um interrogatório na sala da diretora, que segurava cartões com fotos de santos e perguntava: “quem é esse?”. Sonia adorava Carnaval e festa junina, mas não conhecia santo nenhum. “Não sei, diretora”. Seguiu as‐ sim até o anjo ganhar barba. “E quem é esse, Sonia?”. “Ah! Esse eu sei. É o Karl Marx!”. Acertou, mas, por conta do baixo aproveitamento ou, quem sabe?, do moralismo reacionário da gestão pedagógica, precisou trocar de escola.

No Brasil, para preservar o costume, conversava com a mãe em francês e o pai em espanhol. Fora de casa, no bom e velho português, tudo parecia estranho. A família morava no Parque São Jorge, bairro residencial na Zona Leste de São Paulo, e uma das suas memórias de infância é a vez que caiu no chão enquanto brincava na rua. Uma criança, na melhor das intenções, perguntou: “machucou?”. Sonia se espantou. “O que é que ela tá me perguntando? Parecia japonês”, conta. Lembra também dos fins de tarde sentada na calçada com a família. “Passava o pipoqueiro. ‘Pi-po-ca! Salgada! Na hora!’. E a gente não sabia o que era pipoca”. A língua, no entanto, não era o único empecilho. Certa vez, na feira, Josephine comprou um mamão. Quando chegou em casa, abriu a fruta e se assustou com os pontinhos pretos no meio da polpa. “Puxa, me venderam estragado. Vou lá reclamar”. Foi. “Minha senhora, isso aqui é a semente…”. Josephine faleceu vítima de um aneurisma em 1963.

Mas Sonia, que chegou no Brasil aos 7 anos, se adaptou e, hoje, considera-se não franco-brasileira, mas uma brasileira-franca.

Yes, there were times, I'm sure you knew. When I bit off more than Icould chew

Por influência do pai, interessou-se por política e cultura. Militou no movimento secundarista, teve aulas com Zé Celso no Oficina — na mesma turma que Zé Possi Neto — e trabalhou na administração do Teatro de Arena. Na faculdade, queria Medicina, mas, por questões financeiras, escolheu Psicologia. Passou na USP (Universidade de São Paulo) em 1967, porém, o vestibular era um tanto confuso. Hoje, em qualquer universidade, a nota de corte é a nota do último colocado na relação determinada pelo número de vagas previstas no edital. Nos anos 1960, número de vagas e nota de corte não tinham relação alguma. O escore mínimo considerava não o desempenho do estudante em relação aos demais concorrentes, mas uma suposta pontuação necessária para garantir que o vestibulando conseguisse acompanhar o curso. Na época, as universidades brasileiras já enfrentavam problemas de insuficiência de vagas e, nesses moldes, o vestibular acabava por gerar uma classe de “excedentes”, candidatos que, mesmo com a nota necessária, mofavam na lista de espera. Era o caso de Sonia. Das 50 vagas, não recorda se ficou em 51º ou 52º, mas lembra da iniciativa do pai: “Vamos iniciar um movimento”. Juntos da União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Estadual dos Estudantes (UEE), ocuparam a rua Maria Antonia, onde ficava o prédio da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). Depois de semanas acampados, a universidade acolheu os excedentes.

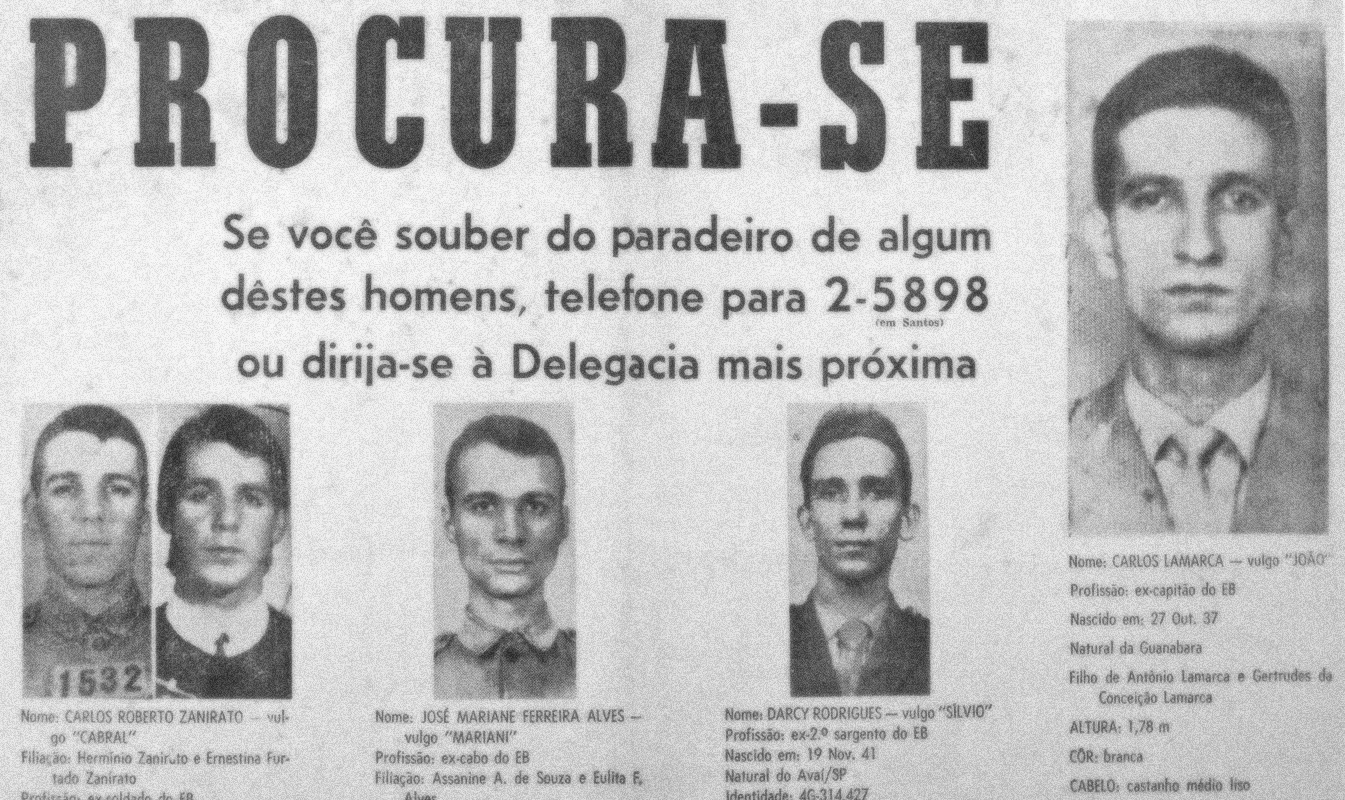

Na USP, em meio ao racha no Partido Comunista Brasileiro (PCB), revisionismo soviético e guerrilha cubana, caiu direto nos seios da maldade: a Dissidência Estudantil de São Paulo (DISP). Sonia foi colega e amiga de Iara Iavelberg, militante e companheira de Carlos Lamarca na Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), e namorou Fernando Borges de Paula Ferreira, o Ruivo, dirigente da Dissidência. O ponto alto da graduação foi o bombardeio na sede de um jornal que não lembra qual é, mas, dica: é possível que a redação ficasse na rua Sete de Abril. Logo depois da invasão militar no Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp), quatro dias depois do AI-5, em 17 de dezembro de 1968, o jornal publicou uma reportagem com fotografias de “camisinhas e livros de esquerda” no Crusp, acompanhadas do antigo “blablablá” das universidades públicas baderneiras. O pessoal da Química fez uma bomba-relógio enrolada na capa de um livro do Lênin e Sonia ficou encarregada de plantá-la. Programada para explodir só à noite, não foi exatamente o que aconteceu. Fez um estrago, mas, pelo menos, não morreu ninguém.

Em 1969, é expulsa da Universidade. Cai no Decreto-Lei nº 477, o mesmo que impediu a contratação de Oscar Niemeyer, enquadrou José Marques de Melo, professor da Escola de Comunicação e Artes (ECA) e levou Emir Sader e Mário Schenberg, professor do Departamento de Física, ao exílio. Fora da USP, Sonia entra de vez na luta armada, filiada à Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Junto do companheiro, Fernando Ruivo, sai de casa e vai para a semiclandestinidade. É nesse momento, especificamente no dia 18 de julho, que participam de uma das mais icônicas ações da guerrilha urbana brasileira, o assalto ao cofre do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, o “rouba mas faz”, morto quatro meses antes. O cofre ficava em Santa Teresa, Rio de Janeiro, na mansão da família de Ana Gimol Benchimol Capriglione, socialite carioca e notória amante de Adhemar de Barros. Quem entrega a informação para Juarez Guimarães de Brito, dirigente da VAR-Palmares, é Gustavo Schiller, estudante secundarista e sobrinho de Ana Benchimol, que morava na casa com outros dez familiares e 11 empregados. Nas ações, Sonia, boa de mira, era “chantilly”, apelido dos guerrilheiros que faziam a cobertura em carros afastados e com armas de longo alcance. Além de Sonia e Fernando, participaram da ação outros 11 militantes que, para entrar na casa, apresentaram-se como policiais federais munidos de um mandado de busca e apreensão. O único membro da família presente era Sílvio Buarque Schiller, rendido e levado à dispensa.

Não foi disparado um único tiro, mas, houve percalços. O primeiro, dois garotos, por volta de 12 anos, vão até a porta da mansão. A sorte, de acordo com Sonia, é que Darcy Rodrigues, que estava na tocaia, convence os meninos de que não tinha ninguém em casa e, não, nada de estranho estava acontecendo. Como se não tivessem quase que arruinado a história da resistência armada brasileira, os meninos dão meia volta.

O cofre pesava cerca de 350 kg. Para transportá-lo pela casa, usaram uma espécie de carrinho de rolimã. O sacrilégio era colocar o cofre no Aero Willys. “O carro chegou a dar uma arriada”, diz Sonia. Saíram da Santa Teresa direto para o Aparelho — casas onde ficavam alojados os guerrilheiros —, em Jacarepaguá, e abrir o cofre foi outra odisseia. Um dos companheiros era funileiro e utilizou um maçarico movido à água para fazer a soldagem. Quando o cofre finalmente abre, aquilo parecia um lago. Dois milhões e meio de dólares, equivalentes a 126,9 milhões de reais hoje, segundo o Estadão, boiando, encharcados. A solução foi botar pra secar. Funcionou.

Sobre o dinheiro, o destino é incerto. Parte foi usada para manter a organização, desde a subsistência dos membros até o aluguel dos aparelhos. O resto, provavelmente, foi para a Argélia. Quem poderia informar o paradeiro, Juarez Guimarães de Brito, que organizou e comandou toda a operação, morreu no ano seguinte, em abril. Suicidou-se ao ser cercado por policiais.

But through it all, when there was doubt. I ate it up and spit it out

Depois do assalto ao cofre do Adhemar, Sonia e seu companheiro retornam para São Paulo e, 12 dias depois, em 29 de julho de 1969, na Barra Funda, Fernando Ruivo é emboscado e assassinado pela polícia. Na época, a ordem da organização era de evacuar o Aparelho caso algum militante não chegasse da ação até meia-noite. Foi o que aconteceu. Pegou as armas, saiu pelas ruas e, às seis da manhã, leu no jornal a notícia da morte do Fernando. Havia indícios de que o guerrilheiro carregava uma foto da namorada na carteira e, diante da exposição, a organização decide transferi-la para o Rio. Aos 24 anos, em clandestinidade total, vai para a linha de frente. Grupo de Fogo, assalto a banco, pílula de cianureto e tudo mais.

No Rio, em 1970, Sonia participou do sequestro de Ehrenfried von Holleben, o embaixador alemão, que serviu de moeda de troca para mais de 40 presos políticos. Era dia de jogo, Inglaterra e Tchecoslováquia, o que, no julgamento de Sonia, facilitou a ação. “Tava todo mundo em casa”, conta a guerrilheira. De novo, foi “chantilly”. Era uma daquelas típicas ruas estreitas, íngremes e cheias de curvas de Santa Teresa. Junto de um companheiro, chegou primeiro, tomou posição e esperou. Estudaram os caminhos do embaixador durante uma semana e, “como um bom alemão, fazia sempre o mesmo horário”. O objetivo de Sonia era atirar nas lanternas e pneus da segurança assim que o carro fosse abordado. Dito e feito: fez um strike. Quem sequestra o embaixador é Eduardo Leite, mais conhecido como Bacuri, que foi preso, brutalmente torturado e assassinado pela repressão em dezembro do mesmo ano para não ser libertado em troca do embaixador suíço, e Herbert Daniel, escritor e militante da causa do HIV-AIDS, morto em 1992. Usaram algodão com clorofórmio e empacotaram o alemão em um caixão — desses de velório mesmo. Houve troca de tiros, mas nada demais. Em outros carnavais, Sonia achou que ia morrer. Parada em um ponto com outros dois companheiros, de frente para uma igreja, assustou os fiéis, que denunciaram o motim para a polícia civil. Foram abordados, teve quebra-quebra, e Sonia recebeu três tiros: perna, virilha e uma bala que ricocheteia no chão e fica alojada na lateral do rosto, um pouco acima da orelha, sem chegar a perfurar o crânio. Só percebeu que foi baleada quando viu o sangue escorrer pela roupa. Para fugir, Sonia e um companheiro pegaram um carro na Avenida Dom Hélder Câmara, foram para o Aparelho e, depois de horas, foi atendida pelo esquema médico da organização. O terceiro, que sobrou, também conseguiu fugir, mas tomou um tiro e perdeu o dedo.

Por outro lado, nem tudo era apenas guerra. Em 1969, quando é transferida para o Rio, Sonia foi segurança de Carlos Lamarca, ex-militar e um dos grandes ícones da guerrilha brasileira. Procurado, precisava passar por uma mudança radical: cirurgia plástica. Na época, “não se fazia cirurgia plástica em homem”, conta Sonia. “Gente, mas entrar com ele, assim? Vai chamar atenção. O que é que o médico vai dizer? Que tem desvio de septo, só?”. Foi quando Sonia sugeriu: “Olha, eu acho que justificaria uma plástica se ele fosse homossexual”. Gostaram da ideia. Sonia ficou encarregada de acompanhá-lo e, durante todo o procedimento, desde a entrada na clínica até o momento que Lamarca acorda da cirurgia, fingiu ser sua irmã. “Ele não queria, ficou brabo”, brinca.

O procedimento foi combinado com Afrânio Azevedo, cirurgião e comunista de berço. De toda a clínica, Afrânio era o único que sabia — e poderia saber — do grande esquema por trás. Para enganar o restante, Lamarca precisou dar pinta. Cruzar as pernas, um certo trejeito e, mais importante, não abrir a boca. Se precisasse falar, ia ter que afinar a voz. Quando entraram no hospital, Sonia tomou a frente nas respostas. “Ai, meu irmão é meio assim, sem graça…”, explicava para as enfermeiras. O curso no Oficina fez valer. O medo era que, anestesiado, Lamarca entregasse os segredos da revolução. Não foi o caso. Quando acordou, disse nada mais nada menos que um solene “puta que pariu”. “Acabou?”, “acabou, companheiro”, e foram embora.

Há uma mística, uma espécie de arquétipo, por trás da figura do guerrilheiro. É, primeiro, um homem de barba, o que Sonia desmente. Se o guerrilheiro realmente fosse um rapaz barbado, seria muito fácil descobri-lo. “O guerrilheiro é um peixe na água”, explica. Nos Aparelhos, viviam um completo teatro. Precisava fazer parte da vizinhança. Vamos supor: saía, todos os dias, às 7h da manhã. Entrava num ônibus, rodava a cidade toda e, às 19h, estava de volta. O importante era que o vizinho não desconfiasse que a Mariana, codinome de Sonia, que até ontem estava na festinha de aniversário da sua filha de cinco anos, no seu tempo livre, sequestrava embaixadores, trocava tiros com a polícia, assaltava bancos, carros e queria revolucionar o país. Outra ideia é que guerrilheiro é um sujeito desprovido de emoção, rígido. Para Sonia, é justamente o contrário. A guerrilha era carinhosa e afetuosa em uma situação que, às vezes, era preciso frieza. Sonia lembra de marcar encontros com a amiga, Iara Iavelberg, durante a clandestinidade no Rio, antes da companheira de Lacerda partir para a Bahia e ser assassinada pelos militares. Inclusive, conta da possibilidade dos militantes migrarem de Aparelho para ficarem próximos dos seus companheiros. Falava-se em amor livre e Tropicália na mesma medida em que se indignaram com o suposto vazio retórico por trás dos desbundados de “é proibido proibir” e “sem lenço, sem documento”, exatamente como na plateia dos festivais de Música Popular Brasileira. Era uma reunião de pessoas como qualquer outra. Na guerrilha, entre as várias camadas do absurdo, havia humor. Exemplo: quando assaltavam um carro, para despistar a polícia, substituiam a placa por outra dois dedos maior. O nome? Claro, Marta Rocha, a eterna Miss Brasil que, por duas polegadas a mais de quadril, não levou o Universo. O Aparelho era um lugar como qualquer outro, e não uma espécie de submundo ranzinza, cerebral e reprimido. Já os militares dissidentes, como os do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR),“eram mais rígidos mesmo. Isso eu não tenho dúvida”.

Para Sonia, até 1970, mudar o mundo pela guerrilha parecia simplesmente possível. Hoje, em retrospecto, é categórica: “a gente seguiu a estratégia errada”. Nas organizações, desde correlação de forças até a geopolítica, as análises eram incipientes. Um ideal romântico frente uma perda brutal e, hoje, a militante conta nos dedos as pessoas com quem conviveu que estão vivas. Sonia acrescenta um erro de cálculo histórico. Até 1972, com a Guerrilha do Araguaia, o movimento partia da perspectiva de que a revolução seria no campo, como na China e Vietnã. Na verdade, com o fim das Ligas Camponesas, não havia articulação entre a classe rural no Brasil. O país vivia um crescente processo de urbanização, com uma massa agrária que, expulsa pela concentração fundiária e péssimas condições de trabalho no campo, iriam encontrar abrigo nas fábricas das grandes cidades. “Tanto é que, nos anos 1980, você tem o movimento operário”, conclui.

I faced it all, and Istood tall. And did it my way

Em 1971, Sonia rompe com a VPR. Vai para o Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8) e, pouco tempo depois, parte para o exílio no Chile. Lá, sem referência alguma, adota uma estratégia bastante inventiva para encontrar seus compatriotas. Em Santiago, existiam apenas dois bons cafés, “a gente vai e fica ali de bituca, porque algum brasileiro vai chegar”. E chegou. Sonia caiu na rede dos exilados, conseguiu documentos e residência com o governo de Salvador Allende e viveu dois tranquilos anos no Chile socialista, até 11 de setembro de 1973, quando as tropas de Augusto Pinochet marcharam de Valparaíso até Santiago. Tiroteios, bombardeio na Casa de La Moneda, o cerco na Universidade Católica e uma semana de toque de recolher. A reprise de um sonho febril. Sonia foi uma das companheiras salvas por Jean Marc von der Weid, que circulava pela cidade com o carro da Embaixada suíça resgatando refugiados. Sonia conseguiu entrar na Embaixada argentina e ficou por ali durante um mês, até ir para a França. Lá, se estabelece na comunidade Magrebe — migrantes do norte da África. Trabalhou numa loja e, mais tarde, consegue um emprego na Université Paris 13, na administração do departamento de Matemática. Por conta do seu envolvimento com a comunidade Magrebe e militância pela anistia, é convidada pela municipalidade a assumir o posto de Conseiller municipal, o equivalente a vereador, na comuna de Saint-Denis, em Paris.

Sempre quis voltar para o Brasil porque, no exílio, “tudo é muito provisório”. Nessa de “amanhã eu volto”, não sobra espaço para um projeto de vida definitivo. Finalmente, em 1979, sai a Lei da Anistia, mas Sonia só retorna no ano seguinte, porque um dos seus processos — o do ponto na frente da Igreja, quando tomou três tiros — corria na justiça comum. A advogada, Ana, conseguiu reverter. Quando desce do avião e respira o ar tropical pela primeira vez em nove anos, é imediatamente levada para a sala da Polícia Federal. “Acho que para tomar um sustinho, mesmo”. Liberaram. A primeira cidade que se instala é Belo Horizonte, mas fica pouco tempo. Seis meses depois, parte para Cuiabá. Por conta da fluência em francês, arrumou um emprego na Secretaria do Turismo. Lá, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores no Mato Grosso, fez comício para o Dante de Oliveira e trabalhou como educadora popular na comunidade do Barbado. Conta, inclusive, que está por trás de uma das mais longas missas da história da cidade. A polícia precisava cumprir uma ordem de reintegração de posse em Barbado e, para impedir o despejo, organizaram uma vigília que durou 48 horas.

Em 1984, une o útil ao agradável. O pai estava ruim da saúde e os colegas de Sonia aconselham a guerrilheira-vereadora-professora-turismóloga a buscar melhores condições para o tratamento de Luiz. É em Curitiba, na Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, no governo de José Richa — cujos membros eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro — que Sonia encontra uma oportunidade de trabalho. Agora, entra na militância pela implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). “Fui pra cima e pra baixo. Tinha que estar no gabinete dos deputados, montava conferência de saúde, cinco mil pessoas em Brasília. Foi uma militância rica", conta. Aposentou-se pela Secretaria em 2017 e, por mais quatro anos, trabalhou pelo Ministério de Saúde (MS), no Grupo de Trabalho Itaipu Saúde, em parceria com o Mercosul, na Tríplice Fronteira. Mais tarde, quando o pai morreu, foi velado na sede do Partidão em Curitiba.

Sobre Curitiba, gosta muito. No começo, sentiu falta dos teatros, cinemas e exposições. Se quisesse usufruir da cena cultural, tinha que ir para São Paulo. Hoje, “é o contrário”, defende. A cidade é tranquila, organizada. Fácil. E fica a duas horas da praia. Lê muito, faz ginástica, e tem um dom de dar inveja: transita da emoção para a piada em um segundo. “Daqui não saio, daqui ninguém me tira”. Depois de tanto agito, é chegada a hora do repouso da guerreira. Diz que a vida é assim, tem que ter uma mexida.

Francisco Camolezi nasceu em Jaciara, interior do Mato Grosso, é estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e repórter no Cândido.