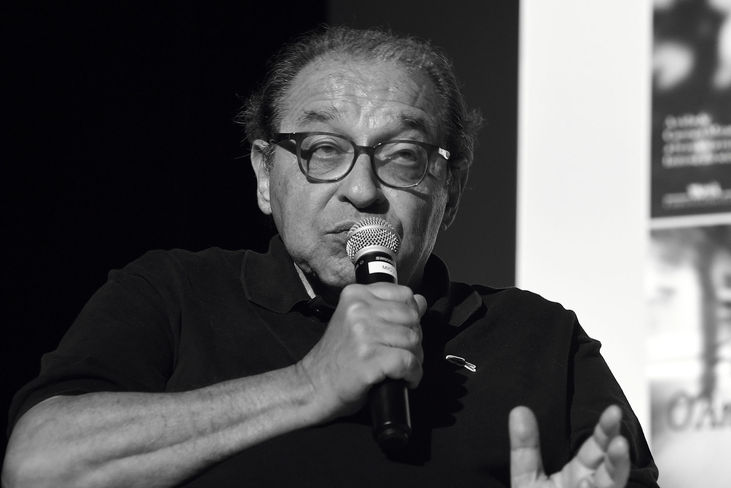

Ruy Castro - Um Escritor na Biblioteca 05/04/2017 - 12:43

Da Redação

Além de ser um dos maiores biógrafos do país, Ruy Castro também é um aficionado por livros. No dia em que a Biblioteca Pública do Paraná completou 160 anos (7 de março), o escritor contou, entre outras coisas, como formou — ao longo de seis décadas — seu próprio acervo, hoje com mais de 25 mil títulos.

Castro abriu a temporada 2017 do projeto Um Escritor na Biblioteca e foi o primeiro autor a falar no novo auditório Paul Garfunkel, totalmente reformado, assim como outros ambientes da Biblioteca. No bate-papo mediado pelo jornalista Omar Godoy, ressaltou que, acima de qualquer atividade, é um leitor: “Deixaria de ser escritor tranquilamente para ser apenas leitor, se pudesse”. O primeiro livro de sua longa trajetória de leitor foi Alice no país das maravilhas, presente que recebeu aos 5 anos. Mas não havia livros na casa onde nasceu. Os seus pais, no entanto, eram compulsivos leitores de jornais e revistas — hábito que ele levou adiante por toda a vida.

Kraw Penas

O depoimento de Ruy Castro foi repleto de frases inspiradas, misturando informação com senso de humor — o que também acontece em sua crônica veiculada quatro vezes por semana na Folha de S.Paulo ou nas biografias que publicou, entre as quais O anjo pornográfico (1992), sobre a trajetória de Nelson Rodrigues, e Estrela solitária (1995), a respeito do percurso de Garrincha. Ao falar sobre a complexidade que é fazer uma mudança para quem acumula 25 mil livros, disparou: “É difícil transportar uma estante. Então eu andei fazendo isso no decorrer da vida, plantando estantes em todas as casas e apartamentos que morei”.

Castro se definiu como um sujeito que veio ao mundo para impedir que as palavras morram. “Tento ser o mais claro, o mais objetivo, o mais simples possível ao escrever, mas às vezes me dou o luxo de colocar uma expressão de 1920, de propósito. Só para receber um comentário azedo do leitor: ‘Pô, esse cara precisa se reciclar, nem o meu avô usa mais essa palavra’. Mas eu faço de propósito mesmo.”

O mineiro de Caratinga radicado no Rio de Janeiro também comentou sobre as suas temporadas em redações de jornal e como foi pesquisar e escrever alguns de seus livros, entre os quais Chega de saudade: a história e as histórias da Bossa Nova (1990).

Grande leitor

Certa vez me perguntaram: “Ruy, você faz livros e trabalhou a vida inteira como jornalista, sente-se mais jornalista ou escritor?”. Respondi que as duas coisas, dependendo do instrumento que eu estou tocando no momento. Mas trocaria essas duas atividades por uma outra, muito mais importante para mim, que é ser leitor. Eu deixaria de ser escritor tranquilamente para ser apenas leitor, se pudesse. Hoje mesmo dei um pulo num sebo aqui em Curitiba, o Fígaro, e o Paulo, dono do local, pediu que eu autografasse um livro para a loja. Escrevi o seguinte: “Quando morrer, não quero ir pro céu, quero vir pro Fígaro”. E é verdade, após a morte, eu iria para um sebo, para uma biblioteca ou para qualquer lugar que tivesse livros, jornais ou até mesmo bula de remédio para ler.

Primeiros livros

O primeiro livro que ganhei na vida e li foi Alice no país das maravilhas, uma edição da Companhia Editora Nacional, com tradução assinada pelo Monteiro Lobato. Ganhei esse livro no dia do meu aniversário de 5 anos. Já sabia ler, tinha aprendido com a minha mãe, lendo jornais. Por acaso, lendo a coluna do Nelson Rodrigues, “A vida como ela é”. Então aos 5 anos eu era capaz de ganhar um livro de presente, ler esse livro e gostar tanto que, dali uma semana ou duas, pedi ao meu pai para comprar um outro título. Ele me levou numa livraria e comprei Tarzan, o filho das selvas, uma edição linda, também da Companhia Editora Nacional, que era uma editora muito popular na época. Isso foi exatamente há 64 anos. Desde então eu não evoluí nada, continuo lendo, acumulando e me cercando de livros.

Plantador de estantes

Já morei em muitas cidades, em muitos apartamentos e muitas casas. Sempre que mudo para um lugar novo, as estantes da casa anterior não se encaixam, porque uma estante é feita, geralmente, para um lugar específico. É difícil transportar uma estante. Então eu andei fazendo isso no decorrer da vida, plantando estantes em todas as casas e apartamentos que morei. Agora, como eu estou batendo todos os meus recordes, morando no mesmo lugar há 25 anos, e de onde espero sair só para o [cemitério] São João Batista, tenho mais possibilidade de me organizar em termos de possuidor de livros.

Biblioteca sobre o Rio

Posso dizer, não sei se com orgulho ou com vergonha, que no meu apartamento tenho 11 estantes, algumas delas maiores do que essa tela [do auditório]. Só de livros sobre o Rio de Janeiro, tenho 5 mil, de vários séculos. Tenho muito livro sobre cinema, sobre música popular, de muitos países e épocas, muitos livros de referência, dicionário de baianês, de filosofia, etc. Tenho dicionários lindos, do século XIX, contendo palavras que não se usam mais, dicioná- rios de francês com expressões que nem na França mais se usam. Tenho muita pena de me desfazer desse tipo de livro. Afinal, por que vou me desfazer? Parece um crime me livrar de um livro porque ele contém palavras que não se usam mais.

As palavras não morrem

Às vezes eu até acredito que vim ao mundo para impedir que as palavras morram. Faço quatro vezes por semana uma coluna na página 2 da Folha de S. Paulo, em que tento ser o mais claro, o mais objetivo, o mais simples possível ao escrever, mas às vezes me dou o luxo de colocar uma expressão de 1920, de propósito. Só para receber um comentário azedo do leitor: “Pô, esse cara precisa se reciclar, nem o meu avô usa mais essa palavra”. Mas eu faço de propósito mesmo. A gente deve lutar para que as palavras não morram.

Família

Na casa dos meus pais não tinha um livro sequer. Zero. Talvez tivesse A nossa vida sexual, do doutor Fritz Kahn, que era um livro muito conhecido na época. Mas não havia livros mesmo. Meu pai e minha mãe simplesmente não tinham interesse em livros. Porém, eram ávidos leitores de jornais e revistas. Assinavam diariamente o jornal do Assis Chateaubriand e o Correio da Manhã. E esses dois jornais chegavam pelo correio todo dia. Eles também compravam na banca a Última hora, do Samuel Wainer, até porque a minha mãe gostava de ler o Nelson Rodrigues. Meu pai, que era torcedor do Carlos Lacerda, comprava a Tribuna da Imprensa. Então eram quatro jornais todos os dias. Nos fins de semana, compravam outros impressos, como o Jornal do Brasil e a revista O Cruzeiro. Uma quantidade enorme de jornais e revistas entrava diariamente em casa, era uma montanha de papel. E eles não jogavam nada fora. Os jornais eram lidos e estocados, empilhados nos quartos dos fundos. Não sei porque faziam isso, nunca cheguei a conversar sobre esse assunto com eles. Mas era como se fosse assim: “aqui não se joga palavra fora”.

Leitor de jornais

Um dia eu aprendi a ler e descobri, maravilhado, no quarto dos fundos, aquelas pilhas de jornais e revistas. Comecei a ler jornais anteriores a minha data de nascimento. Nasci em 1948 e estava lendo jornais de 1945, 1946, 1947. Mas para mim era como se eu estivesse lendo o jornal do dia. E, de repente, descobri que essa história de não jogar jornal e revista fora era coisa de família. Um primo meu, que morava na Lapa, também tinha montanhas de Correio da Manhã empilhados, com aquele cheiro de mofo e poeira. Ele morava na Lapa, que só tinha prédio velho. E a minha tia, mãe desse meu primo, era asmática em último grau. Ou seja, em vez de usar aquela bombinha que as pessoas compram na farmácia, ela usava uma bomba de barbeiro para conseguir respirar. Naturalmente essa mania de não jogar jornal fora se transferiu para mim também. Deixo os jornais se acumularem uma semana. Aí, na hora do futebol, do jogo do Flamengo, pego a pilha e boto na mesa em frente à televisão. Como não suporto ver o Flamengo ser atacado, fico olhando para o jornal, vendo o que me interessa. Quando a bola está com o Flamengo, olho o jogo, mas aí o outro time recupera a bola e eu volto a ver os jornais. Recorto o que me interessa e jogo fora o resto.

Biblioteca Nacional

Durante alguns anos, uns 20 e tantos, tive um casamento maravilhoso com a Biblioteca Nacional do Rio. Alguns dos meus livros, como as biografias do Nelson Rodrigues e do Garrincha, foram feitos com a ajuda da Biblioteca Nacional. Eu passava meses e meses lendo coleções inteiras no microfilme. Algumas coleções não estavam microfilmadas e os exemplares só podiam ser manuseados por funcionários da biblioteca. Tive a honra de ter a possibilidade de acesso a esses exemplares. O funcionário da biblioteca trazia aquela encadernação maravilhosa em um carrinho e manuseava aquelas páginas. Ficava muito preocupado, porque, por exemplo, a coleção da Última Hora não estava ainda microfilmada. E isso com um jornal dos anos 1950 do século XX. Imagina só os impressos do século XIX ou XVII. Eu me sentia, na presença daquele objeto, como se estivesse em frente a um papiro egípcio. Tinha um respeito enorme por aquilo. Torcia para que microfilmassem tudo logo, para o conteúdo ser eternizado. Hoje eu vejo com enorme satisfação que praticamente toda a BN está digitalizada, com a possibilidade de acesso pela internet. Ou seja: esses exemplares estão salvos.

Convicção no jornalismo

A descoberta do jornal, e do seu funcionamento, foi uma coisa que sempre me fascinou. A primeira página de um jornal é um mosaico, o mundo inteiro está ali. Antigamente a paginação era muito mais desorganizada do que hoje. Os jornais hoje são paginados — a primeira página, principalmente — de uma maneira coerente. Mas nos anos 1960 era muito confuso, era um mosaico mesmo. Eu achava aquilo fascinante e desde o começo me interessei pelo jornal. Naquela época havia muitos filmes, principalmente americanos, que se passavam dentro de jornais, mostravam as redações. Então não era preciso eu ir em um jornal para saber como era a redação. Eu já tinha visto no cinema. Isso sempre me fascinou e de cara decidi que queira ser jornalista. Nunca pensei em outra coisa.

Kraw Penas

Correio da Manhã

Com o tempo decidi que queria ser jornalista do Correio da Manhã, que era o principal jornal do país naquela época. Um jornal fundado em 1901, com uma tradição liberal enorme e de grande importância na história da República. Um veículo que derrubou ministro, derrubou presidente, foi mantido proibido pelo Artur Bernardes durante anos, na década de 1920. E lá escreviam as pessoas que eu admirava, como o [Otto Maria] Carpeaux, o [Carlos Heitor] Cony e tantos outros. Então eu decidi que seria jornalista do Correio da Manhã e assim aconteceu. Em 1965, com 17 anos, escrevi uma carta para um jornalista do Correio dizendo que o admirava, me identificava com o que ele escrevia. Ele me respondeu, simpaticamente. Telefonei para o jornal, pedi para chamá-lo, ele veio ao telefone, falou comigo, me convidou para visitar a redação. Esse jornalista era José Lino Grünewald. A partir daí eu comecei a frequentar o Correio, inclusive cometendo a heresia de ser recebido pelo José Lino. Ele era editorialista e os repórteres eram proibidos de entrar na sala dos editorialistas. Eu chegava lá, batia à porta e conversávamos na sala dos editorialistas do Correio da Manhã. Além do José Lino, trabalhavam lá Franklin de Oliveira, Edmundo Moniz, Paulo de Castro, Nilton Rodrigues, Paulo Francis. Ou seja, só tinham os cobras lá dentro e eu ali, na maior naturalidade. Até que, em janeiro ou fevereiro de 1967, há exatamente 50 anos, o José Lino telefonou e me perguntou: “Você quer ser repórter do Correio da Manhã?”. Eu falei, “Quero, claro”. Foi assim que aconteceu.

Outros tempos

Naquela época tinha uma coisa espetacular que depois se perdeu. Você está na redação, é um repórter, quase um foca, e ao seu lado está um homem 30 anos mais velho, uma pessoa que você passou a vida inteira lendo e admirando. No meu caso, esse cara do meu lado era o Muniz Vianna, o maior crítico de cinema que o Brasil já teve, um homem que ensinou gerações inteiras sobre cinema. Na época ele fazia uma coluna diária de meia página sobre um filme. Então os jornalistas mais velhos iam aos jornais todo dia. O Franklin de Oliveira, por exemplo, era uma das grandes cabeças intelectuais do Brasil, lia em alemão, enfim, essas coisas impressionavam muito naquela época. Era amigo íntimo do Guimarães Rosa, um intelectual de alto peso. Foi quem inclusive criou a expressão “memória nacional”, em seu famoso livro Morte da memória nacional. O Franklin passava pela minha mesa e sempre me cumprimentava. Eu já era fã dele e nós conversávamos. Ou seja, você tinha essa convivência com os grandes nomes, porque os grandes nomes não se sentiam grandes nomes. Essa é a diferença. Eles conversavam com os focas, davam a maior confiança. Sempre me senti extremamente acolhido por eles, nunca fui esnobado. Praticamente com todos esses jornalistas a minha relação começou quando eles me dirigiram a palavra. O Paulo Francis, por exemplo. Lembro que estava sentado na minha mesinha do Correio da Manhã, isso deve ter sido em julho ou agosto de 1967, quando eu 8 Cândido | jornal da biblioteca pública do paraná Um escritor na biblioteca Um escritor na biblioteca vejo aquele cara parado do meu lado. Ele então pergunta: “Você que é o Ruy Castro?”. “Sou”, respondi. “Eu sou Paulo Francis”, ele disse. “Gostei muito do que você escreveu hoje no segundo caderno” (risos). Assim se deram as primeiras frases trocadas com o Paulo Francis.

Geração

Não sei realmente se a minha geração era blasé ou o quê, se éramos muito convencidos ou metidos a besta, mas não havia uma relação de subserviência entre nós e eles. Ou eles eram extremamente abertos e cordiais ou não se levavam tão a sério a ponto de nos darem tanta confiança. Lembro que poucos meses depois, em março de 1968, estava entrevistando o Tom Jobim, lá numa mesa do bar Veloso, hoje Garota de Ipanema. O Tom tinha chegado há poucos meses dos Estados Unidos, onde tinha gravado um disco com o Frank Sinatra. Em 1968 o Tom já era o Tom, já estava cansado de ser o Tom Jobim. E eu tô ali com 20 anos de idade recém-feitos, o Tom com 41 recém- -completados. Então o Tom começou a me falar: “Meu pai foi embora de casa, quando eu era muito garoto. Não o conheci muito bem, mas esses dias eu tive um sonho com ele. Aliás, não foi sonho. Ele estava no quarto. Meu pai morreu eu tinha 6 ou 7 anos. Mas ele apareceu para mim agora, semana passada, no pé da minha cama, e falou para mim assim: "Ô, Antônio Carlos, deixa de ser preguiçoso, para de pescar e vai trabalhar”. Estou ouvindo aquilo e penso: “Poxa, eu aqui conversando com o Antônio Carlos Jobim, que acabou de gravar um disco com Frank Sinatra”. Naquela época, se você batesse no liquidificador os Beatles e os Rolling Stones, dava meio copo de Frank Sinatra. E eu estava conversando com um cara que tinha acabado de gravar um disco com o Frank Sinatra, sendo ele próprio Antônio Carlos Jobim e eu, com menos de um ano de profissão, aos 20 anos de idade, achando naturalíssimo estar ali. Pensava comigo que ninguém estava me fazendo um favor. Eu tinha o direito de estar ali. E ainda tinha o direito de contar que Tom Jobim acabava de me dizer que conversa com os mortos.

Tom

Em janeiro ou fevereiro de 1988, fui entrevistar o Tom Jobim para a Playboy. Na verdade eu fui complementar uma entrevista que alguém já tinha feito com ele em Nova York, mas o jornalista não teve a coragem de fazer as perguntas que a Playboy gostava que se fizesse, ou seja, sobre a vida sexual do personagem. Como em todas as outras entrevistas que fiz para a Playboy, me preparei brutalmente para conversar com o Tom. Passei dias, semanas, lendo sobre o Tom. Fiz uma pauta com 200, 300 perguntas. E já fiz essas perguntas numa ordem que, praticamente, o leitor encontraria na entrevista. Era quase uma edição da entrevista na pauta. E a maneira de você fazer isso é começar com perguntas que o entrevistado vai gostar de responder. Boas perguntas, agradáveis, simpáticas, em que ele possa brilhar. E aí, quando ele já está bastante relaxado, pela 20ª ou 30ª pergunta, você entra com os assuntos que realmente interessam. Fiz isso com o Tom, gravei uma quantidade absurda de perguntas sobre a Bossa Nova, que eu sabia que não seriam usadas na edição final da Playboy. Fiquei com um material enorme.

Chega de saudade

Liguei para o Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, e falei: “Tô aqui com um material maravilhoso de uma entrevista com o Tom”. Conhecia todas as pessoas da Bossa Nova, já tinha entrevistado o Vinicius (que na época já havia morrido), o Carlinhos Lira muitas vezes, conheci a Nara Leão, tinha uma intimidade, inclusive física, com os ambientes da Bossa Nova. Embora fosse muito jovem pra ter frequentado, por exemplo, o Beco das Garrafas, sabia onde tinha sido o território da Bossa, não era um mistério para mim. E tinha uma grande curiosidade sobre as pessoas que tinham feito a Bossa Nova. Tanto que eu falei para o Luiz: “Não é um livro exatamente sobre a Bossa Nova, não é uma coisa só para acadêmicos, análise de letras de músicas, essa coisa chata que vivem fazendo. Vou contar a história de como começou, como foi feito o movimento, quem eram aquelas pessoas, o que elas faziam, como se reuniam, como se comportavam, namoravam, se sabiam música, se não sabiam, de onde tiraram a ideia da Bossa Nova”. E o Luiz topou na hora. Talvez fosse o único editor do Brasil naquela época que reagiria dessa maneira, porque ninguém queria saber de Bossa Nova.

Kraw Penas

Método de trabalho

Naquela época não tinha como aprender sobre biografia ou livro de reconstituição histórica com ninguém. Eu não tinha com quem conversar, tive que ir aprendendo no decorrer do trabalho. Mas logo de cara descobri que não poderia fazer igual os fascículos da Editora Abril, que davam uma aula de História que o leitor não pediu para ter. Pensei: “Está errado isso”. Tenho que contar uma história sem fugir da História, mas dando o contexto da época e do espaço onde tudo aquilo aconteceu. E como fazer isso? Eu concluí que fazendo perguntas. Perguntando às pessoas sobre a vida delas, se tinham carro, se não tinham, se pagavam aluguel, que uísque tomavam, se não tomavam, se namoravam (naquele tempo não tinha motel nem nada, tinha que namorar na praia, o chamado sexo à milanesa). A chave era ir fazendo perguntas sobre a vida pessoal e ir encaixando essas informações na medida que elas coubessem, para dar um contexto em volta do assunto principal, que era a música.

Os mais importantes

Ao longo do processo, fui aprendendo algumas coisas. Fui conversar com o Tom logo de cara. E ele me deu um baile. Só respondeu o que queria e me deixou chupando o dedo. E aí eu pensei: “Tá errado isso”. Essas pessoas muito importantes, como o Tom, o João Gilberto e o Carlinhos Lira têm que ser as últimas a serem entrevistadas. Tenho que aprender tudo sobre eles primeiro, pra depois ir conversar, de modo que não fujam das perguntas. E comecei esse trabalho, que leva anos (o livro da Bossa Nova levou todo o ano de 1988, de 1989 e quase todo o ano de 1990). Então dá tempo de você aprender quase tudo sobre o assunto e, quando for conversar com as figuras mais importantes, apresentar uma realidade em que são obrigadas a falar “sim” ou “não”. E normalmente falam sim, porque se falarem não e eu souber que é sim, vou jogar outra realidade em cima deles.

Não basta ser jornalista

Eu achava que um livro como esse [Chega de saudade] seria uma grande reportagem, mas aí eu rapidamente me convenci de que não era. Não tem nada a ver. Não adianta você ser um ótimo repórter. Isso não te tornará um bom biógrafo. Porque a biografia é outra coisa. Se você for um repórter, jornalista, realmente vai ter facilidade em localizar fontes, marcar uma entrevista, se preparar para essa entrevista, pegar as informações da conversa e organizá-las de maneira coerente. Em tudo isso realmente a imprensa te ajuda. Mas parou aí. Você tem que ter uma chamada cultura geral, que um jornalista nem sempre jornal da biblioteca pública do paraná | Cândido 9 tem. Porque se você tiver que aprender do zero, tudo o que está contido numa biografia, você vai levar dez anos para fazer. Então é preciso partir de um conhecimento amplo de certas coisas.

Trabalho monumental

Um trabalho de biografia ou de reconstituição histórica é composto de milhões e milhões de partículas de informações que o jornalista não tem e não é obrigado a ter. Como diz o Elio Gaspari, “Jornalista não tem que saber nada, tem é que aprender”. Mas para fazer um livro, você já tem que saber muita coisa de antemão. No caso do Chega de saudade, tive a ideia de fazer em livro porque era um assunto que eu já sabia ser muito amplo, que ocuparia tanto espaço que não caberia numa série de matérias de jornal. O veículo, para fazer isso, seria o livro. No que comecei a fazer o Chega de saudade, descobri a diferença entre trabalhar para jornal e para livro. A diferença entre você nadar num lenço úmido ou se jogar no oceano atlântico. O livro é o Oceano Atlântico, o lenço úmido era o artigo de jornal ou de revista. Mas o fato de você ter o espaço de um livro, de poder nadar à vontade, não te permite usar as palavras de maneira irresponsável. Tem que ser tão conciso ao escrever um livro como seria ao escrever um artigo de jornal. Só que você poderia escrever muito mais coisas em um livro.

Contar uma história

Ao contrário de todos os livros de música popular feitos até então, que eram livros de análise de letra da MPB do ponto de vista sociológico, psicoló- gico, etc., o Chega de saudade não tinha nada disso. Tinha uma história. Não era um livro sobre a Bossa Nova, era um livro sobre as pessoas que fizeram a Bossa Nova, uma geração interessantíssima, fascinante, jovem, moderna, numa época espetacular do Brasil que até então era muito pouco estudada. O período Juscelino era muito pouco estudado. Hoje tem milhões de livros a respeito, mas em 1990 não tinha quase nada. Acho que foi a quantidade de informações, presente em Chega de saudade, que abarcava toda uma época e um contexto, que surpreendeu as pessoas.

Nelson

Descobri que queria fazer O anjo pornográfico no meio do Chega de saudade. Falei para o Luiz Schwarcz, “Assim que eu terminar o livro sobre a Bossa, quero biografar o Nelson Rodrigues”. E o Luiz, já irresponsavelmente na época, acreditava em tudo o que eu propunha para ele. Então já ficou definido que eu faria O anjo pornográfico, a biografia do Nelson Rodrigues, que não tinha esse título ainda.

Sem descanso

Quando fui fazer O anjo pornográfico, sabia que o livro seria julgado à luz do Chega de saudade. E seria, com toda a certeza, julgado desfavoravelmente. Então pensei o seguinte: “Em matéria de informação, tenho que passar com o trator em cima, dar marcha ré e passar de novo. Tem que ter mais informação ainda do que no Chega de saudade”. E foi o que eu fiz. Me empenhei para que tivesse mais informação. E o pior é que passei a usar isso como uma lei para mim mesmo: cada livro tem que ter mais informação do que o anterior. Por isso leva mais tempo para fazer. Chega de saudade e O anjo pornográfico levaram dois anos e pouco para escrever. O livro do Garrincha levou três. O livro da Carmen Miranda levou cinco. Ou seja: eu sempre me botando dificuldades a mais. Tem que ouvir mais gente, tem que ouvir mais gente mais vezes, tem que consultar a coleção inteira da revista tal, de 1930, tem que fazer isso, fazer aquilo, não posso descansar enquanto não apurar cada informação, cada pergunta que eu mesmo me tivesse proposto. A graça é exatamente essa: a cada problema que você propõe para o livro, tem que ir atrás da solução. Não pode descansar até solucionar. Isso é cláusula pétrea na preparação de uma biografia.