Entrevista: Chico Felitti 28/07/2020 - 10:27

Mais estranho que a ficção

Após contar a história de ascensão e queda do místico João de Deus, o jornalista Chico Felitti prepara um documentário sonoro sobre 12 pessoas que morreram de Covid-19

João Lucas Dusi

Em 2019, quando a cidade de Abadiânia minguava em consequência dos escândalos envolvendo o curandeiro João Teixeira de Faria, vulgo João de Deus (ou John of God, como ficou conhecido nos Estados Unidos), o repórter Chico Felitti esteve lá para investigar a história do líder religioso acusado de crimes sexuais contra ao menos 351 mulheres e condenado a quase 60 anos de prisão ao todo, considerando estupros, fraudes, extorsões e outros crimes. Além de mapear a vida desse “monstro que a sociedade alimentou”, Felitti revisitou a trajetória do império que ele ergueu no pequeno município de Goiás a partir do final da década de 1970, tendo como fortaleza a quadragenária Casa de Dom Inácio de Loyola — onde o místico realizava suas cirurgias ditas milagrosas.

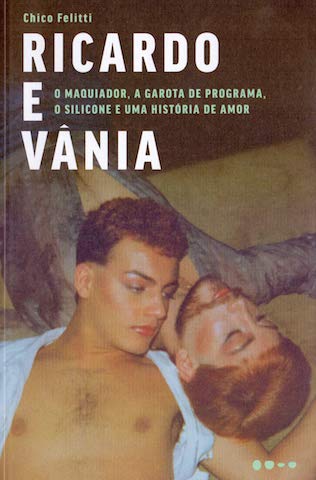

“É uma história frondosa de bizarrias, nomes únicos e personagens que parecem ter saído de um filme do Tarantino ou do John Waters”, conta Felitti, que visitou Abadiânia cinco vezes, no período de um ano, para escrever o livro A Casa — A História da Seita de João de Deus, lançado pela Todavia no começo de 2020. É a mesma editora que publicou Ricardo e Vânia (2019), em que Chico desenvolve a narrativa que começou a ser contada na reportagem “Fofão da Augusta? Quem me Chama Assim não me Conhece”, veiculada pelo site BuzzFeed em outubro de 2017 — com um milhão de acessos já no primeiro dia.

A busca por causos e personagens fortes não para por aí. Neste momento de pandemia, em que mais de 80 mil pessoas já morreram de coronavírus somente no Brasil, Felitti mantém o blog Muitas Vidas. O conteúdo, criado com o objetivo de preservar a memória de pessoas mortas devido à doença, está se transformando em um documentário sonoro. “Estou trabalhando nisso há um mês e meio, 14 horas por dia, sete dias por semana”, conta o repórter, assumidamente atraído por acontecimentos estranhos demais até para a ficção.

“Este livro é um esforço para não deixar que o silêncio vença”, você registra na introdução de A Casa. Como vê o papel social do jornalismo?

Acho que neste caso, especificamente, a importância do jornalismo é de contar uma história que dificilmente seria contada em outro momento. Abadiânia é uma cidade que estava gangrenando em 2019. As pessoas estavam indo embora. E, junto com essas pessoas que estavam indo embora, estava indo embora a história da Casa, que existe no município há 40 anos. Os moradores da cidade eram a fonte da história. Se eu fosse começar esse livro em 2020, certamente não teria conseguido reunir todas as histórias que estão nessas páginas. Era uma corrida contra o tempo.

Na história de João Teixeira há um Dodge Dart vermelho com estofamento de couro branco, policiais subornados, dinheiro escondido em sacos de lixo, movimentações milionárias, um braço direito chamado Paulo Paulada, uma assistente poliglota que o protegia. Não há um quê de pitoresco em toda a situação? Quase um roteiro assinado por Quentin Tarantino.

Sim, é uma história frondosa de bizarrias, nomes únicos e personagens que parecem ter saído de um filme do Tarantino ou do John Waters. Vide a assistente do João Teixeira que foi atriz pornô e depois figurante da série SOS Malibu. Ou o sobrinho do João Teixeira que é suspeito de matar duas pessoas dentro da Casa, e que morre em um acidente de avião — a nave, registrada no nome do tio, explode assim que decola, logo depois de outra pessoa ser morta dentro da Casa. É tudo muito surreal.

Sentiu-se em perigo enquanto apurava informações para escrever A Casa?

Sou torpe para sentir perigo, o que é bom por um lado, por permitir que eu me aproxime de lugares que podem parecer perigosos, mas muito ruim por outro. Fiquei quase 10 meses visitando Abadiânia sem me sentir em risco. Até que, em outubro de 2019, fui encontrar um entrevistado em um bar, às nove e pouco da noite. Esse homem trabalhou com o João Teixeira, e havia relatos de que era pistoleiro. Assim que cheguei ao bar, ele perguntou: “Você está no hotel Brasil, no quarto 112?”. E eu estava no hotel Brasil, no quarto 112. Ele estava me dizendo que sabia onde eu estava hospedado. Que sabia mais de mim do que eu sabia dele. E nesse momento me senti em perigo, sim.

Acha que, no início da carreira de João Teixeira, os trabalhos eram realizados com honestidade? Ou a trajetória dele foi friamente calculada?

No começo da apuração deste livro eu achava que o João Teixeira era um gênio do crime. Uma espécie de líder mafioso astuto e perseverante. Mas, conforme eu ia me aprofundando nessa investigação, foi ficando mais claro que ele era um oportunista. Um homem semianalfabeto que usava truques de circo para enganar pessoas que não tinham dinheiro para pagar médico nos anos 1970. Depois, um médium televisivo nos anos 1980, que começou a fazer cirurgias espetaculosas, tipo raspar o olho dos fiéis com faca de cozinha, só porque acreditava que a mídia podia trazer mais gente para o seu centro, o que de fato aconteceu. E depois um líder new age que tratava os gringos do seu tédio e vazio existencial, a partir dos anos 1990. Era um homem que mudava de tática por conveniência, mas não era um gênio. O que se revelou com um ano de investigação é que João Teixeira dependia de uma rede de apoiadores, de pessoas que traçaram o caminho que ele trilhou — e que impediram que ele fosse preso pelos crimes que cometeu por décadas. Sem esses apoiadores, ele não teria sido nada. Foi um monstro que a sociedade alimentou.

Como vê a situação das pessoas que ganhavam a vida em Abadiânia e perderam tudo após as acusações e prisão do João Teixeira? Elas têm alguma culpa no cartório?

O que aconteceu em Abadiânia em 2019 é uma tragédia. Do dia para a noite, quase um terço da população economicamente ativa da cidade ficou sem emprego. Famílias inteiras migraram, tem gente passando fome lá. É difícil culpabilizar pessoas que dependiam desse criminoso para viver, por mais que muitas delas admitam que sabiam de crimes cometidos dentro da Casa.

Você conta ter sentido um “barato espiritual” ao ver a comunhão das pessoas em torno da seita, mesmo sendo ateu. Hoje, já com maior distanciamento do caso, conseguiu refletir sobre o significado dessa sensação?

Penso muito nisso. Acho que o bem-estar que eu senti tem mais a ver com a boa intenção de todas as pessoas que se reuniam ali na Casa de Dom Inácio de Loyola do que com alguma propriedade espiritual inerente ao lugar, ou do poder de alguém que trabalhasse lá. Mas deixo para a física quântica um dia responder com competência.

O final d’A Casa mostra que, após a queda de João, novos curandeiros já estavam se instalando em Abadiânia. É natural do homem essa necessidade de acreditar em figuras miraculosas? A fragilidade socioeconônima do povo brasileiro, especialmente, abre espaço para o charlatanismo?

Acho que, neste caso, é a demanda que faz uma oferta se criar. O brasileiro tende a ter uma cultura do atalho. De querer resolver seus problemas do jeito mais fácil. De um jeito inacreditavelmente fácil, mais conhecido como milagre. Enquanto houver essa crença coletiva de que é possível resolver um problema com uma solução mágica, vamos continuar dando poder a curandeiros mágicos, políticos mágicos, líderes mágicos. A verdade é que soluções tendem a ser difíceis, não existe saída mágica.

Tem algum plano voltado para o audiovisual? A história do João Teixeira parece conversar muito com a de Osho, por exemplo, contada no documentário Wild Wild Country.

Tenho, sim. Estou negociando os direitos de adaptação para um estúdio americano fazer um filme.

Enquanto trabalhava na história de João Teixeira, você também escrevia sobre a Elke Maravilha. Como foi transitar por esses mundos tão diferentes?

Foi ótimo ter essa variância de tom e de tema. Enquanto a investigação do João Teixeira era emocionalmente pesada, a da biografia da Elke era uma bolha de sabão de leve. Viajei o Brasil inteiro atrás dos passos dela, e encontrei histórias formidáveis. Uma das melhores amigas da Elke era uma freira, com quem ela entornava seis garrafas de vinho em uma noite. Encontrei travestis que se prostituem na rua e que tinham ganho dinheiro e roupas da Elke por anos seguidos… Enfim, muita coisa bonita.

No site Muitas Vidas você vem contando histórias de pessoas que perdemos na pandemia. De onde veio a ideia para começar esse projeto? E como tem sido a repercussão?

O Muitas Vidas nasceu de uma necessidade de estar na linha de frente sem poder estar na linha de frente. Sou cardíaco, e portanto grupo de risco para a Covid-19, então eu não poderia estar dentro dos hospitais de campanha reportando o que estava acontecendo. Por isso, decidi ouvir as famílias e os amigos das pessoas que perdemos na pandemia. Contar as histórias extraordinárias por trás de pessoas que aparentemente são comuns. E cruzei com histórias riquíssimas. Depois de algum tempo como site, o Muitas Vidas está virando uma série em áudio. Estou trabalhando nisso há um mês e meio, 14 horas por dia, sete dias por semana.

Você definiu o tom da sua reportagem sobre o Ricardo Corrêa da Silva, conhecido pejorativamente por Fofão da Augusta, como sendo “meio jornalístico, meio pessoal — uma zona cinza”. Burlar a impessoalidade que o jornalismo exige foi o segredo para ganhar um milhão de acessos só no primeiro dia em que o texto foi veiculado no BuzzFeed?

Adoraria saber qual foi o segredo do sucesso dessa reportagem. Mas, brincadeiras à parte, acho que ter me colocado nessa história pode ter ajudado o leitor a se aproximar dela. Assim como ter tocado em alguns nervos sociais que correm dentro de muita gente: a solidão na metrópole, problemas familiares, o medo do ocaso e coisas assim.

Isso de se posicionar como um personagem da própria reportagem parece resvalar na concepção de new jornalism. Acha que esse é o caminho para despertar o interesse do público atualmente? Ainda há espaço para textos jornalísticos “quadrados”?

Acho que um texto bem escrito, um podcast bem apurado, uma reportagem televisiva com um olhar único, tudo isso pode despertar o interesse do público. E acho que aí entram as narrativas mais convencionais, ou quadradas, do jornalismo.

Essa impressão de que seu texto flerta com o new jornalism procede? Quais nomes do jornalismo te inspiram — tanto atuais quanto de todos os tempos?

Eu posso até flertar com o new journalism, mas duvido que ele flerte de volta. Me espelho nos grandes: Daniela Arbex, Eliane Brum, Svetlana Alexijevich, Antonio Callado, Frank McCourt, Truman Capote e muita gente da ficção.

Sua vida profissional mudou após viralizar com a reportagem publicada no BuzzFeed? Ela permitiu encontrar / firmar uma dicção própria para contar histórias?

Acho que o sucesso dessa reportagem ajudou a abrir portas. Hoje, mais gente me responde se eu mandar um e-mail com uma ideia de texto, de livro ou de série. Mas não se engane: continuo sendo mais ignorado do que respondido.

A reportagem sobre o “Fofão da Augusta” se desdobrou no livro Ricardo e Vânia — tudo muito por acaso. Como vê o papel do acaso no jornalismo e na sua vida? Qual foi o maior acaso frutífero da sua carreira?

Eu sou uma obra do acaso. As coisas que mais me orgulho de ter investigado e publicado nasceram do acaso. Ouvi por acaso em um restaurante que um senhor rico e excêntrico estava construindo uma galé na represa de Guarapiranga para criar uma pinacoteca flutuante, com cópias das obras de arte mais famosas do mundo, e fui interromper a conversa das pessoas na mesa vizinha para perguntar quem era essa pessoa. Aconteceu de ser verdade e render uma reportagem memorável [publicada na Folha de S.Paulo], pelo menos para mim, sobre esse empresário que queria fundar um museu com 16 mil quadros impressos da internet. Também foi por acaso que descobri uma brecha num app do SUS, que me deu acesso ao histórico médico de todos os políticos brasileiros, do então presidente Temer ao Luciano Huck, em 2018.

O jornalismo de internet ainda é subestimado / subdesenvolvido?

Sem dúvida. Os veículos mais tradicionais ainda tratam a internet como um produto de segunda categoria. Pensam primeiro no que vão veicular na TV, ou publicar no papel, e depois fazem uma adaptação para a internet. E, enquanto isso, os veículos que só existem online tendem a abrir as pernas para reportagens mais superficiais, com títulos espetaculosos — prezam mais por quantidade do que por qualidade.

Quando você estudava jornalismo, quais eram os seus objetivos? Suas ambições sempre giraram em torno de narrativas de fôlego?

Imagina! Eu não sabia nada da vida. Fazia Jornalismo na PUC e mal ia pra aula porque só queria saber de trabalhar (e trabalhar com qualquer coisa: fui assistente da Naomi Campbell em uma edição da SPFW, cobri música eletrônica por um tempo). E também fiz oito anos de Ciências Sociais na USP, onde eu me sentia um tapado. Não entendia quase nada das leituras, e não me dava conta de que aquela não era a minha. Só fui encontrando meu caminho depois da faculdade, com a visita cruel do tempo.

Na época de faculdade você desistiu de escrever a história da Elke Maravilha porque os professores acharam que ela não merecia esse tipo de atenção. Essas travas da academia, de quem detém o poder do sim e do não naquele momento de formação do estudante, impedem que bons trabalhos venham à tona?

Sem dúvida nenhuma. E não é só na academia, não. O grosso das editoras e dos veículos de comunicação são chefiados por pessoas com um perfil único: homens, brancos, de meia-idade, heterossexuais, nascidos na elite econômica e cultural. E o reflexo disso é uma produção, tanto acadêmica quanto de literatura, muito homogênea. E muito focada em figuras que fazem parte do universo desses homens, héteros, brancos de elite. Se houvesse mais editores e editoras com histórias diferentes de vida, dando espaço para autores e autoras com trajetórias e pontos de vista diversos, certamente haveria mais livros sobre temas pouco explorados. Para você ter uma ideia, não foi só em 2007 que eu ouvi que a Elke Maravilha não era digna de biografia. Tive uma reunião em 2020 sobre esse projeto e ouvi de um editor (homem, hétero, branco, de meia-idade, criado em condomínio fechado paulistano) que a Elke era uma figura “trash”. O termo usado foi “trash”. Vai vendo...

Das histórias de fôlego que você já contou até hoje, qual foi a que mais te surpreendeu?

Acho que é a série em áudio do Muitas Vidas. Cada episódio celebra a vida de pessoas aparentemente comuns, mas que eram extraordinárias. E pintaram histórias surpreendentes, como a de uma mulher que veio para São Paulo aos 30 anos, viúva e com quatro filhos, começou a cuidar dos filhos das vizinhas, abriu uma escolinha infantil popular e chegou a ter mil alunos por mês. Histórias surreais mesmo.

A quantas anda o seu desejo de biografar a Xuxa? E de onde vem o fascínio por essa celebridade — uma das poucas, aliás, a vir a público pedir desculpas por ter apoiado o João de Deus?

Estava apaixonado pela ideia de colocar no papel a vida da Xuxa, que é possivelmente o brasileiro mais famoso de todos os tempos. Ela mudou como se faz TV aberta no Brasil, formou quatro gerações de brasileiros, foi de modelo sensual a apresentadora infantil, recebeu um pedido de casamento de Michael Jackson, enfim, história é o que não falta nessa vida frondosa. Mas há algumas semanas o Ancelmo Gois publicou em sua coluna, em O Globo, que a própria já está terminando sua autobiografia. Ou seja, acho que nesse caso vou estar do outro lado do balcão, e vou ser só leitor mesmo.

A vida é mais estranha que a ficção?

Acho que, quando dá de ser estranha, a vida real é inverossímil. Esquisita demais até para parecer ficção. E talvez sejam essas histórias que me atraiam.