ESPECIAL CAPA | 1 português para 212,6 milhões de brasileiros 19/12/2024 - 15:51

por Bianca Weiss

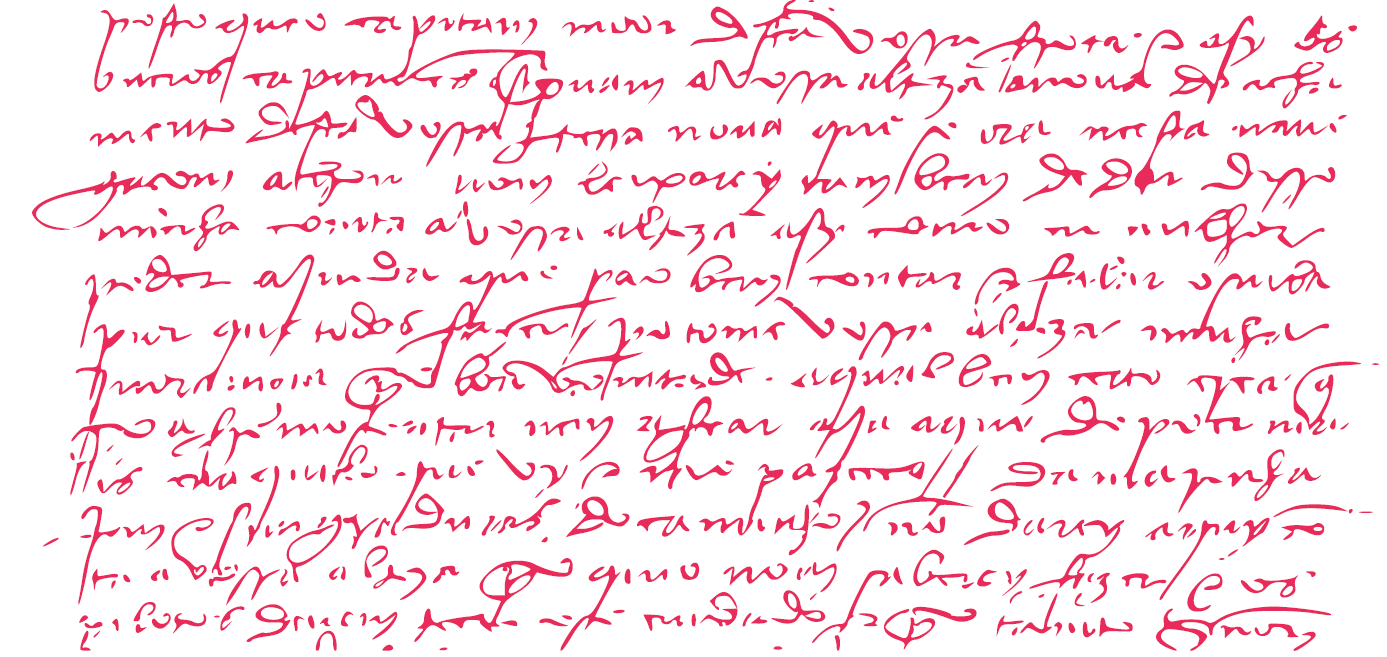

A origem da língua portuguesa pode variar conforme o local que se busca. Quando se fala do “português original”, vindo da Europa, descobre-se que ele surgiu de uma união entre o que era falado por tribos da Península Ibérica com influências árabes, por conta dos conflitos da região. Atravessando o Oceano Atlântico, no Brasil, essa língua já formada por recortes — como todas as outras — foi sofrendo mais e mais mudanças. Primeiro dos povos que já estavam aqui, como os indígenas tupis, de povos que vieram para cá durante o longo período da escravidão, como os bantos africanos — originários da África Central —, e depois com a imigração de europeus de diferentes nacionalidades e japoneses.

As proporções territoriais também colaboraram para que as variações linguísticas não fossem construídas de maneira uniforme. “Num país como Portugal, traçar o português é muito fácil porque Portugal tem o tamanho de um estado do Brasil. Num país continental, dentro da linguística se costuma dizer que a gente fala português por questões de legislação mais do que pelas questões linguísticas”, comenta a linguista e professora de Letras, Paula A. Nunes. A então chamada “norma culta” acaba existindo mais como uma forma de unir um povo espalhado por todo o território sob uma única língua do que a representação exclusiva do que é a Língua Portuguesa no Brasil.

As diferenças entre falas e expressões se expandem quanto mais distante os lugares são, um exemplo é comparar os falares do Ceará com os do Rio Grande do Sul. Ainda assim, mesmo dentro das regiões e dos próprios estados, os sotaques e expressões mudam com frequência — como a famosa discordância entre “vina” e “salsicha”, dentro do Paraná. “No fundo é um certo milagre que a gente não tenha outras línguas oficiais dentro do país”, Paula completa. Algo que torna essa unidade linguística ainda mais surpreendente é a comparação com situações de outros países menores em território, como o Haiti. “Quando o haitiano está em casa ele fala crioulo, quando está na escola ele fala francês. Podemos dizer que existem dois Haitis dentro do país. A língua é o primeiro instrumento para pensar e quando o estado prioriza a língua francesa no ensino ele priva os haitianos desse acesso”, diz Rei Seely, poeta, escritor e professor haitiano, sobre sua vivência com a língua em sua terra natal.

Viajando de volta às terras brasileiras, para além das diversidades linguísticas regionais existem outras variedades, mais ligadas a grupos socioeconômicos e identitários. Paulo Venturelli, doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), traz seu ponto de vista sobre a diversidade linguística: “As variantes são enriquecedoras para a língua. Elas mostram um mosaico cultural muito grande e precisam ser respeitadas como essa chamada norma culta que, na verdade, é uma ilusão”.

“Quando defendemos a língua como um conjunto de variantes, passamos pelo preconceito. O pessoal da periferia, o pessoal que não estudou, o pessoal que não fez universidade, que usa uma variante dita como popular é visto com estigma, o que é altamente prejudicial”, continua Venturelli. Pessoas das periferias, grupos LGBTI+, e outros ambientes de vulnerabilidade criam e utilizam expressões próprias que se distanciam dessa suposta norma culta oficial. São em todos esses âmbitos que o preconceito linguístico se manifesta, enxergando a língua não apenas como a principal forma de se comunicar, mas como status e diferenciador entre as pessoas.

A literatura como microfone para outras vozes

“Há autores hoje em dia que procuram usar a forma de falar do indígena, da periferia, dos LGBTI+, das mulheres, etc.”, diz Venturelli. Com outras variantes entrando na literatura, principalmente pelas lutas por pautas identitárias, essas pessoas que normalmente acabam sendo vistas à margem encontram um microfone para ampliar sua voz.

Uma das vozes que conseguiu mais alcance por conta da literatura foi a de Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo: Diário de uma favelada (1960) que conta sua história, com sua própria linguagem que usava para escrever em seu diário. A fuga da norma culta é um grande diferencial do livro, importante para contar a história da forma certa e preterida pela autora e, mesmo passando por um processo editorial auxiliado pelo jornalista Audálio Dantas, teve sua voz mantida e amplificada.

Ao ser perguntada sobre os limites da edição dentro das obras, a gerente editorial da Editora Veloz, Pamela Ghazal, explica parte do processo dentro do tratamento de obras literárias. “Os editores operam dentro de limites que preservam as escolhas autorais, o estilo e a cadência do texto, pois é essencial que o leitor reconheça, seja pelo estilo ou vocabulário, a identidade do autor. Essa abordagem permite uma maior liberdade em aspectos como o uso de vocabulário informal ou outras escolhas estilísticas importantes para a obra”.

Com esse respeito por padrões, abrem-se as portas para alguns grupos minoritários e os colocam em um lugar de evidência. A inclusão de autores que valorizam a oralidade em sua escrita na Academia Brasileira de Letras (ABL), como é o caso do líder indígena e escritor Ailton Krenak, dá à linguagem oral um local de importância, que ainda mostra maleabilidade por parte das instituições quanto a o que se entende por língua portuguesa, como foi comentado pela professora Paula. As diferentes formas de falar, entender e propagar o português brasileiro ganham notoriedade e respaldo para existirem, uma forma de ajudar a superar o preconceito linguístico e tornar mais visíveis as muitas variações dentro do território brasileiro, mesmo que dentro da mesma língua.

Comunicar para toda uma nação

Apesar de todas essas formas diferentes de se falar o português, a unidade linguística é algo que se destaca no Brasil, um dos pontos importantes para a manutenção de uma expressão comum entre os brasileiros. Mesmo com vários dialetos sendo falados por todo o território, as línguas oficiais, previstas na constituição, permanecem duas: português e libras. Essa unidade acaba requerendo uma certa uniformização da língua para valer em todo país, e mesmo essa “norma padrão” permanece em constante mudança desde que foi instituída. “Existe aquela premissa clássica de que o jornalismo circula entre a língua padrão e a coloquialidade. Ele é uma espécie de composição disso”, fala José Carlos Fernandes, professor de Jornalismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Quando existe um compromisso com a compreensão de pessoas não inseridas naquele contexto, há também a necessidade de colocar o leitor ou ouvinte dentro daquela realidade para compreendê-la melhor. A linguagem utilizada nos jornais acaba demonstrando um pouco da utilização da língua para comunicar a todos, uma colaboração entre norma culta, coloquialismos e expressões regionais. Assim, o jornalismo passou a ser tratado como um exemplo de boa escrita dentro dos sistemas de ensino.

Mas a língua não é a única coisa em constante mudança. “Eu acho que o século XXI trouxe uma nova discussão para o jornalismo. A valorização da sua subjetividade, da primeira pessoa, do testemunho, e do seu lugar no meio dos fatos foi muito forte na literatura e acabou chegando também ao jornalismo, que saiu daquele formato enxuto tradicional”, cita o professor.

A língua está em constante mudança desde de que passou a ser entendida como tal, entre os idiomas modernos é possível traçar uma intrincada árvore genealógica para ligá-los. O português vêm como essa colcha de retalhos que não está nem perto do arremate.

Bianca Weiss nasceu em Arapongas, no norte do Paraná. É estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Paraná (UFPR), repórter do jornal Cândido e bolsista de revisão na Editora UFPR.