Divergência como mote 06/03/2019 - 15:30

O escritor Ademir Assunção comenta o ensaio do crítico José Castello publicado na edição de janeiro do Cândido, sobre a nova geração de poetas brasileiros

Há várias maneiras de fixar um Big-Bang da poesia moderna brasileira (tomando como base o século XX) e configurar uma constelação contemporânea (nos portais recém-atravessados do século XXI). Uma delas é deter-se no “esplendor” da explosão primordial representada por Drummond, Bandeira, Vinicius, Cabral, Cecília, Schmidt e Murilo; deslizar por um desdobramento “intermediário” entre os dois sé- culos, nas vozes dos já falecidos Manoel de Barros e Hilda Hilst e dos vivos Adélia Prado, Antonio Carlos Secchin, Nelson Ascher, Antonio Cícero, Armando Freitas Filho, Chacal e Silviano Santiago, estender-se por um quarteto formado por Paulo Henriques Britto, Nuno Ramos, Eucanaã Ferraz e Alberto Martins e chegar à constelação atual na qual mereceriam destaque Fabrício Corsaletti, Annita Costa Malufe, Marília Garcia, Ana Martins Marques, Fabiano Calixto, Ramon Nunes Mello, Rafael Iotti e Rodrigo de Souza Leão (que nos deixou muito cedo), elegendo Angélica Freitas como “uma dos vozes mais potentes no novo século”.

Foi desta maneira que José Castello configurou a sua constelação no ensaio “Divergência como marca”, publicado na edição de janeiro do jornal Cândido. Vale ressaltar, antes de tudo, o óbvio ululante: que qualquer juízo crítico, especialmente na área de humanas, com maior ou menor embasamento, é sempre pessoal — ainda que o ilusório discurso impessoal jorno-naturalista alimente alguma pretensão de objetividade ou “verdade” aos olhos do leitor incauto. Porém, o que interessa são os argumentos do crítico, cujas escolhas, muitas vezes, revelam mais sobre ele próprio do que sobre a constelação configurada.

Aproveitando o próprio título do texto de José Castello, há que se considerar bem-vinda a divergência. Especialmente quando as escolhas e os argumentos de um soam excludentes e limitadas aos olhos de outro.

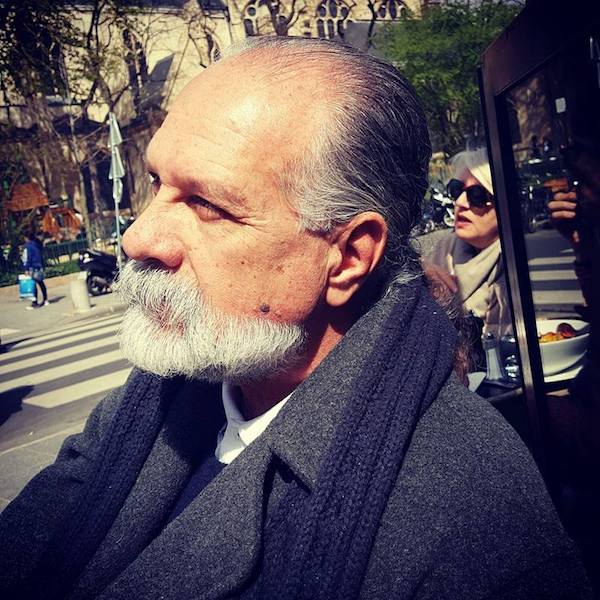

Foto: Francisco Faria

Josely Vianna Baptista, autora de Roça barroca, livro que dialoga com mitos e narrativas indígenas

Ainda que o Big-bang vislumbrado por Castello seja praticamente inquestionável — Drummond, Bandeira, Vinicius, Cabral, Cecília, Schmidt, Murilo —, não caberia, de início, se perguntar se Mário de Andrade, Oswald, Jorge de Lima, Mário Quintana, por exemplo, não teriam lugar na nave-mãe dos “grandes navegantes do século XX”? Se dividirmos o século passado em duas metades, apenas para efeitos práticos, onde estariam Ferreira Gullar, Augusto e Haroldo de Campos, Sebastião Nunes, Roberto Piva, Geraldo Carneiro, Alice Ruiz, Paulo Leminski, Torquato Neto — com idades diferentes, vivos ou não, na “geração intermediária”, que “se dedicou a costurar os dois séculos”: nos porões do navio? E levando-se em conta os vivos e atuantes, que foram surgindo posteriormente e adentraram os portais do século XXI, qual o brilho reservado, na constela- ção de Castello, a poetas como Alberto Lins Caldas, Afonso Henriques Neto, Claudia Roquette-Pinto, Carlos Moreira, Josely Vianna Baptista, Ricardo Aleixo, Micheliny Verunschk, Rodrigo Garcia Lopes, Marize Castro ou Claudio Daniel? Seriam estrelas apagadas no céu poluído das grandes metrópoles? E mesmo poetas curitibanos, cintilando tão perto do crítico, como Antonio Thadeu Wojciechowski, Marcos Prado (precocemente falecido), Marcelo Sandmann ou Fernando Koproski — não passariam de satélites sugados por um tenebroso buraco negro?

Ainda que elenque nomes fortes em plena atuação, como Paulo Henriques Britto, Armando Freitas Filho, Chacal ou a mais recente Annita Costa Malufe, em que céu fixo, sem movimento, estariam perdidos todos os outros poetas citados no parágrafo anterior? Citações incompletas, aliás, dada a vastidão continental dos céus brasileiros e a diversidade de estrelas pulsantes de norte a sul, mesmo vistos com lunetas rigorosas.

Porém, a despeito das vastas lacunas nas escolhas do crítico, as divergências despontam também em relação aos argumentos que sustentam este céu imóvel. Logo no início do artigo, Castello afirma que “a poesia já não tem mais a feição compacta e o esplendor que notabilizaram os grandes navegantes do século XX”. Embora seja uma frase de grande efeito, soa um tanto inútil. Primeiro, porque podemos, tantas décadas depois, olhar com distanciamento, amparados por um vasto arsenal crítico e historiográfico, a explosão do Big-Bang moderno. Muito mais difícil é decifrar o céu em movimento — tarefa sempre árdua e arriscada para a crítica. Segundo, porque é lícito suspeitar que a poesia não tem e não terá a mesma “feição compacta” e o mesmo “esplendor”; o momento é outro, as complexidades diferentes e a repetição por caminhos já pavimentados sempre resulta enfadonha. Para que nos perguntarmos quem é o Drummond, Cabral ou Bandeira de hoje? Não seria tão inócuo quanto indagarmos quem será o Paulo Henriques Britto, o Roberto Piva ou o Haroldo de Campos dos anos 2050? Serão outros os poetas. Será outra a poesia.

Partindo dessa premissa do esplendor dos grandes navegantes, que não mais existe, o crítico se arrisca e ensaia um elogio das gerações que adentraram o século XXI. Elogio, porém, que soa mais como um rebaixamento. Em um trecho, afirma que esses poetas “simplesmente escrevem”, que “observada desde dentro, essa poesia talvez pareça confusa e perdida” e que “os poetas balbuciam palavras incompletas, gaguejam”. Paradoxalmente, elege a gaúcha Angélica Freitas como “uma das vozes mais potentes do novo século XXI”. Se apontarmos a luneta para outra direção do mesmo céu e elegermos, por exemplo, o pernambucano Alberto Lins Caldas, “como uma das vozes mais potentes do novo século XXI”, não veremos um poeta confuso e perdido, que simplesmente escreve, balbuciando palavras incompletas e gaguejantes. Ao contrário, veremos uma épica poderosa, que vem se desdobrando em livros tão potentes quanto escondidos, como Minos, A perversa migração das baleias azuis ou A pequena metafísica dos babuínos de Gibraltar, com sua grafia incomum e dicção surpreendente: “● jonas ● / ● ?como é a baleia por dentro ● / ● a baleia viva ● // ● tão vasto aquele abismo ● / ● nela ali dentro ● / ● jonas ● // ● ?tem música ● / ● ?coisas vivas vivendo ali ● / ● ?ha a respiração das ondas ● // ● de todas essas ondas ● / ● que podem ser o mar ● / ● ?ha o mar jonas ● // ● ou só a baleia ● / ● a baleia sem o mar ● / ● jonas ●”.

Divulgação

O pernambucano Alberto Lins Caldas é autor da coletânea de poemas A pequena metafísica dos babuínos de Gibraltar, que aponta para a experimentação da linguagem.

Se continuarmos perscrutando os céus, com interessada curiosidade, encontraremos também o lirismo, a simultaneidade tão característica deste século e a ironia impressas na poesia de Rodrigo Garcia Lopes, distribuídas em livros como Nômada, Polivox ou Experiências extraordinárias: “Carlos, na próxima encadernação/ Nascerei filho de alguém famoso./ E então, como um cão raivoso,/ Não largarei meu osso.// Quem disse que é preciso ler,/ Ter talento? Não seja ridículo./ Esforço é coisa de otário./ Meu sobrenome será meu currículo.// Vou escrever uns poemas fofos/ Umas cançõezinhas ordinárias/ Com uma certeza: o Brasil nunca saiu/ Das capitanias hereditárias”.

Independente de faixa etária (alguns poucos anos a mais ou a menos), mas, sim, atento à configuração de uma constelação contemporânea pulsante, teríamos a voz forte de Josely Vianna Baptista, bastante respeitada, mas merecedora de maior repercussão, impressa em livros como Ar e Corpografia, de difícil citação neste espaço, devido à espacialização dos poemas, e do mais recente Roça barroca, em que estabelece um diálogo (re)inventivo com mitos e narrativas Mbyá-Guarani, tão pouco exploradas na poesia brasileira — exceto por outra dicção surpreendente, de maneira diversa, como a de Douglas Diegues. O cruzamento de traços dessa tradição com vestígios de uma elaboração neobarroca, tão cara a Josely, resulta em construções nada balbuciantes, como no poema “Reductio”: “seu hábito, roto,/ tornou-se um estorvo;/ esqueceu no percurso/ o cajado, a cruz/ e os cordões de veludo// sumido na floresta/ a fome descarnou-o/ até o espírito:/ vivendo de raízes,/ tubérculos maduros,/ restos de couro ruço,/ ungiu-se, a descoberto, num algibe de chuva/ oculto na bromélia// então reviu em sonho/ o berço de menino, o regaço/ materno, o abraço proibido/ e sua vã memória/ converteu-se em/ dilúvio”.

Caso não nos rendamos à preguiça e sigamos adiante, encontraremos ainda a linguagem atualíssima, bem trabalhada, direta e revoltada de Carlos Moreira, como no poema “o que pode a arte num mundo fascista”, do livro Corpo aberto: “A guernica de picasso foi ampliada,/ escapou da tela, ganhou o mundo./ moramos dentro de guernica,/ e o bombardeio não para./ touros gritam, cavalos enlouquecem, vulcões acordam,/ corpos são despedaçados, prédios queimam,/ pássaros morrem,/ e o tempo todo mulheres choram sobre filhos mortos. (...) não repetir o senso comum da pobre mídia rica./ não reduplicar memes mentiras memórias./ não assoviar enquanto dilaceram corpos na esquina./ não apagar a chama antes de entrar na sala./ não ajoelhar e ruminar a cantilena junto com a manada”.

Estes são apenas quatro exemplos, pinçados num repertório muito mais amplo, que se sobressaem na nuvem de poeira lançada sobre a poesia mais crítica, poderosa e desafiadora. Por sorte e esforço de muitos poetas que tecem a grande teia da poesia brasileira, ainda temos um céu esplendoroso, não o mesmo, mas um outro, que talvez seja visto com nitidez apenas pelos espíritos mais curiosos e atentos. Ou, quem sabe, por uma geração de críticos futura, como a que cintila no poema de Paulo Henriques Britto: “A música secreta destes dias/ não vai se revelar senão no tempo/ em que a sua melodia/ já não traga a ninguém nenhum alento.// Nesse dia, por ora ainda distante,/ de silente e tardio entendimento,/ o que era só ruído antes/ se deixará gravar, com traço lento/ e firme, numa bela partitura/ a ser lida por vocês,/ de geração ainda mais futura,/ que abrissem a pasta AX293”.

Mais do que a eterna espera de um futuro incerto, certamente seria um gesto salutar abrirmos a tal pasta agora e desembaçarmos as lentes viciadas da luneta — desta forma, olhando atentamente para o céu estrelado, veremos uma constelação muito maior, ampla e luminosa.

ADEMIR ASSUNÇÃO nasceu em Araraquara (SP), em 1961, e vive em São Paulo desde 1986. Poeta, ficcionista e jornalista, publicou A voz do ventríloquo (Prêmio Jabuti 2013), Adorável criatura Frankenstein, Pig brother, Zona branca e Faróis no caos, entre outros.