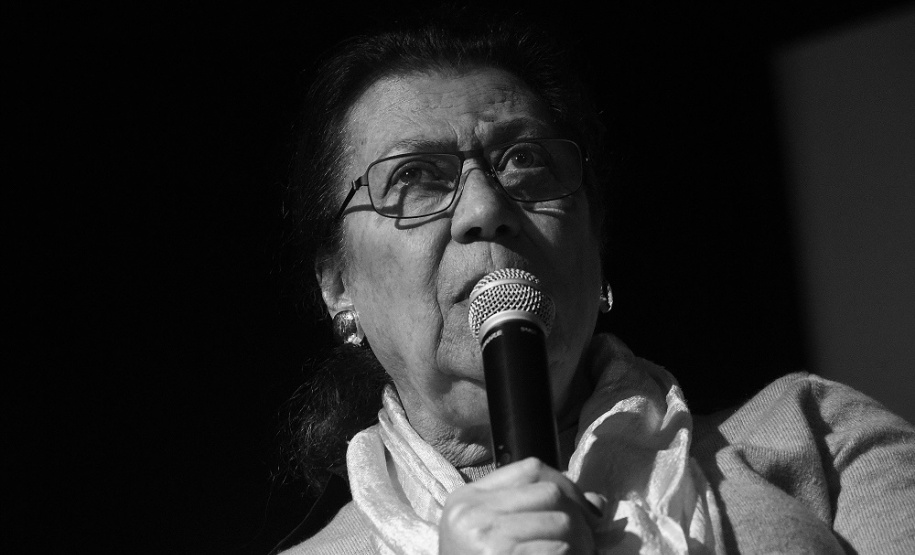

Ana Maria Machado 10/10/2019 - 12:50

A escritora carioca Ana Maria Machado teve contato com a fabulação desde criança. Ao passar as férias escolares na praia de Manguinhos (ES), na casa do avô, ela e os familiares passeavam à noite e contavam histórias folclóricas uns aos outros. Além disso, seu pai, redator-chefe de um jornal vespertino à época, tinha afinidade com a literatura e sempre a presenteava com livros no Natal. “O livro foi parte normal da minha vida”, contou a autora de mais de cem obras publicadas (entre títulos para crianças e adultos) durante o bate-papo mediado pelo jornalista José Carlos Fernandes no quinto encontro da temporada 2019 do projeto Um Escritor na Biblioteca.

Esse contato intenso com a literatura fez com que Ana Maria se destacasse cedo. Ao escrever uma redação escolar sobre as férias no balneário, tirou 10 e conseguiu sua primeira publicação. Anos depois, no início da década de 1970, foi responsável por escrever as primeiras histórias da revista Recreio — e, daí para frente, não parou mais de produzir.

A dedicação às letras não para por aí. Ela foi criadora da livraria infantil Malasartes, em 1979, e gerenciou a loja por 18 anos. Também teve experiências no jornalismo e foi professora universitária. Inclusive, quando se exilou na Europa devido ao regime militar, ministrou aulas na Sorbonne e estudou com Roland Barthes e Umberto Eco.

Hoje ocupante da Cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria já foi agraciada com o Prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura infantil. Seu currículo ainda inclui cerca 19 milhões de exemplares vendidos e obras traduzidas em mais de 20 países.

Fotos: Kraw Penas

Cercada de livros

Minha mãe trabalhou na Biblioteca Nacional, quando solteira, depois teve nove filhos e não pôde mais trabalhar fora. Mas essa é uma primeira relação de valorização de biblioteca que ela trouxe para dentro de casa. Vivi cercada de livros, achando que isso era normal. Eu já tinha uns 12 anos quando descobri que não eram todas as casas que tinham tantos livros como a minha. Meu pai era jornalista, então recebíamos, de manhã cedo, todos os jornais do dia. Naquele tempo tinham jornais que saíam de manhã e à tarde. Meu pai, redator- -chefe de um vespertino, tinha que chegar na redação tendo lido todas as publicações matinais. Eu tinha 3 anos e me diziam: “Ana, pega o Diário de Notícias”. Eu pegava. Conhecia o logotipo, a cara do jornal. Não é que eu lesse com essa idade, mas conhecia o “jeitão” das publicações. Fui ler com 4 para 5 anos. E meu pai se interessava por livros. Não que a gente tivesse uma biblioteca enorme, mas vivi cercada de livros. Meu avô materno era professor, dois dos filhos dele também eram, então meus tios também tinham livros em casa. Tive um ambiente literário, e no Natal eu sempre ganhava o Almanaque do Tico-Tico e um exemplar do Monteiro Lobato, ou de outros autores da época. O livro foi parte normal da minha vida.

Manguinhos

Todos os verões a gente ia para Manguinhos. Ficávamos todo o período de férias da escola — uma parte em dezembro, janeiro e fevereiro inteiros e voltávamos no comecinho de março. As férias nesse tempo eram muito compridas, e os meus tios também iam com os meus primos. Ficávamos todos na casa do meu avô. Tinha um grande quarto dos meninos e um grande quarto das meninas. Era cheio de esteiras e colchões no chão e redes penduradas em tudo. Não existia luz elétrica lá. Não havia televisão. Nada disso. Jantava-se muito cedo e, toda noite, a gente fazia uma fogueirinha na frente de casa, para espantar mosquitos com a fumaça. Era na beira da praia, no meio de um quintal cheio de árvores. A gente também subia em árvores, cada um tinha o seu galho preferido. Muitas vezes, quando tinha maré cheia de noite, na lua nova e na lua cheia, a gente ia passear na praia. Andávamos ouvindo histórias. Minha avó contava uma, minha tia contava outra, um tio contava outra e, às vezes, o meu avô gostava de mostrar no céu as constelações, por exemplo, e contava as histórias das constelações, a história do Hércules, histórias da mitologia grega que deram nome às constelações. Minha avó materna era uma pessoa muito simples. Ela só aprendeu a ler com o meu avô depois que se casou, foi analfabeta até adulta, mas tinha um repertório de histórias folclóricas — de Pedro Malasartes, João Bobo, assombração, fantasmas. De tudo. Ela contava histórias de Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça. Uma porção de coisas.

Primeira publicação

Eu estava no segundo ano ginasial, como era chamado naquele tempo, e a professora deu uma redação com tema livre. A gente podia escolher o que quisesse. Pensei um pouco e quis escrever sobre Manguinhos. Quando voltava à escola, contava as coisas que tinha feito — como os pescadores puxavam rede, por exemplo. As meninas cariocas não conheciam muito aquilo, então eu quis escrever sobre a pesca em Manguinhos e fiz uma redação sobre isso. Foi um trabalho longo, depois tinha que passar a limpo para o papel almaço. Tirei 10. A minha mãe, toda orgulhosa, mostrou ao pai dela, o meu avô, que mostrou a um dos meus tios, que trabalhava numa revista lá no Espírito Santo. Era um tema folclórico, porque tinha uma coisa de pesca artesanal, então esse tio levou para a redação da revista e não disse que era uma criança que tinha escrito. Ele só falou: “O que vocês acham desse material?”. Publicaram com foto e sem dizer que era uma menina que tinha escrito. Isso foi uma coisa que me deixou muito orgulhosa, no começo.

Academia

Perguntaram ao grande escritor norte-americano Ernest Hemingway, que também foi jornalista e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura: “Você acha que o jornalismo ajuda ou atrapalha o escritor?”. Ele respondeu: “Ajuda muito, desde que largado a tempo”. Estou dizendo isso porque para a universidade é muito parecido. Fui demitida da academia em 1970, durante o governo militar, e parti para o exílio. Quando voltei para o Brasil, tinha feito curso com o Barthes e estudei com o Umberto Eco na Itália. Eram os grandes teóricos na ocasião. Mas, para mim, ficou uma clareza muito grande de que eu não queria mais voltar para aquele lugar que, de repente, dispensa a gente. E a gente também fica dependendo de governo, Estado, burocracia. Não queria mais nada daquilo. Acho que a vida acadêmica pode matar a criatividade, sim, sobretudo nos tempos mais recentes. Ficou muito cheia de regras. Espera-se que o professor produza e publique não sei quantas pesquisas em não sei quanto tempo. E ainda tem que escrever rigorosamente, com citações, usando primeiro o sobrenome e depois não sei o quê. É uma linguagem tão amarrada que acho que pode atrapalhar, sim. Bastante.

No exterior

Talvez ter morado no exterior tenha sido um dos episódios determinantes para mim como escritora. Mas é sempre um conjunto de coisas. Viajei em janeiro de 1970, justamente quando a revista Recreio estava iniciando aqui. Nós tínhamos começado a fazer o número zero da publicação em 1969, mas não circulou. A revista quis que eu continuasse escrevendo e pagou muito bem. Foi um momento em que me aprofundei em uma carreira acadêmica, no exterior, usando uma linguagem muito sofisticada, num trabalho que era complicado intelectualmente. Eu também estava com um filho de três anos. No meio disso, tive a possibilidade de escrever para crianças e vislumbrei isso de poder fazer literatura numa linguagem brasileira, familiar, coloquial, comum, falando como a gente fala, sem precisar usar aqueles termos todos que eu estava tendo que usar para escrever a minha tese. Além disso, o trabalho me ajudava a pagar o aluguel.

“Sem pagar, não dá”

Se a Recreio não fosse tão profissional, não permitisse que me sustentasse disso, é provável que eu não tivesse continuado no ramo. É muito bonito falar sobre inspiração e não sei o quê, mas não é isso, não! Nós tínhamos que botar comida dentro de casa. Meu marido era médico e tinha que primeiro fazer um estágio imenso, de mais de um ano, para que o diploma dele fosse reconhecido, e sem receber por isso. Quem estava ali bancando era eu — dava aula na Sorbonne e escrevia para a revista Elle. Além disso, escrevia para o Brasil. Essa condição de todo mês ter que mandar uma história que ia ajudar a pagar o aluguel foi fundamental, muito mais do que um prêmio que veio depois. A gente não tem que mitificar muito isso, não. Foi uma possibilidade de profissionalização que se abriu no Brasil naquele momento. Você veja, entre 1969 e 70, o número de grandes escritores infantis que surgiram — Ziraldo, Ruth Rocha, Joel Rufino, Lygia Bojunga. Tudo porque tinha alguém pagando. Sem pagar, não dá.

Livraria Malasartes

Abri a livraria infantil Malasartes em 1979, quando voltei para o Brasil. Eu tinha uma irmã que estava morando fora e queria mandar uns livros em português para minha sobrinha pequenininha. Andei metade de Copacabana e Ipanema, entrando em todas as livrarias, e não tinha livro infantil que valesse a pena. As livrarias não tinham livro infantil. Eu estava em 1979, iria sair do Jornal do Brasil em seis meses, e pensava no que ia fazer. Quando pensei em abrir uma livraria, me apareceu uma ótima sócia — uma menina maravilhosa, que hoje está morando na Amazônia. Ela era animadora de festas e estava procurando uma sócia para abrir uma loja de brinquedos. Eu disse: “Vamos fazer de livros em vez de brinquedos”. Ela era uma grande leitora, achou a ideia ótima e a gente fez isso.

Autonomia infantil

Gerenciei uma livraria por 18 anos. Nunca, nunca, nunca nesse tempo encontrei uma criança que não gostasse de ler. Encontrei crianças que não tinham encontrado o livro que gostavam. A primeira opção não costumava funcionar, mas aí na segunda ou terceira, quando achava aquele livro que era o encontro da vida, a criança queria outros da mesma coleção, do mesmo tipo, mesmo autor. Queria aquele de novo e de novo. Quando a criança ainda não conseguia ler, o pai ou a mãe tinham que, à noite, contar a mesma história outra vez. Mas depois começa a ter de outra coleção. A criança escolhe o que quer desde muito pequena. O meu neto, antes de um ano e sem andar ainda, já escolhia, pela lombada, o livro que queria naquela noite, quando a gente ia mostrar a ele figurinhas antes de dormir.

Anistia

Eu achava que tinha que continuar no jornalismo enquanto havia censura, para tentar furá-la e informar. Quando aconteceu a Anistia, em 1979, não tinha mais essa obrigação. Me senti aliviada, então pensei: “Vou sair”. Saí do Jornal do Brasil em maio de 1980, mas em setembro do ano anterior já tinha aberto a Malasartes. Já pensava em sair antes.

Analfabetismo

Nós tivemos o analfabetismo arraigado no Brasil durante muito tempo. Só na década de 1990 que nós conseguimos ter vagas para 98% das crianças em idade escolar. E não quer dizer nem que estivessem na escola ou aprendendo, mas tinham vagas para elas. Havia um afastamento muito grande entre a população brasileira e a escola. Agora nós temos professores que são, em suas famílias, as primeiras pessoas que aprenderam a ler, que estão em sala de aula para orientar a leitura das crianças. Eles têm pouca intimidade com o livro e um certo medo — acham que o livro tem um poder estranho, seja porque intimida ou porque ouviu falar coisas. Isso é complicado. A gente ainda precisa de mais intimidade, mais uma ou duas gerações de convivência com o livro.

“Imortala”

No dia seguinte à minha eleição na Academia Brasileira de Letras, alguém passou e gritou: “Ô, ‘imortala!’”. Depois, descobri que era a Berenice, mulher do João Ubaldo Ribeiro. Ela fez para brincar. Não gosto de ser chamada de imortal de jeito nenhum. Acho que não tem nada a ver. Fui visitar uma escola em uma favela do Rio de Janeiro e alguém me apresentou como imortal. Um adolescente perguntou: “Imortal? Até com um ‘três oitão’?!”. É assustador. Ele fez (com a mão) como se tivesse um revólver. Não é muito engraçado. É uma coisa que a imprensa gosta de dizer, e ninguém mais diz isso a não ser a imprensa, sobretudo a paulista, não sei por quê.

Influências

Leio o que me cai nas mãos. Não sei o que me influenciou, isso a gente não sabe. Mas posso dizer os autores de que gosto: Carlos Drummond de Andrade, Philip Roth, que é um norte-americano maravilhoso, Lygia Fagundes Telles. Mas não acho que nenhum deles me influenciou, não.

Editores

Minha relação com os editores é ótima — de amizade, parceria, sociedade. Digo, já foi melhor. Tem que retificar isso: foi melhor quando era mais direta. Um fenômeno que está acontecendo ultimamente, talvez nos últimos três ou quatro anos, é que as editoras brasileiras estão se fundindo umas às outras, ou sendo compradas por grupos estrangeiros, e ficando anônimas. A minha relação está deixando de ser tão ótima. Semana passada, por exemplo, mandei um e-mail para uma editora, onde tenho 20 e tantos livros, perguntando: “Quem é o meu interlocutor aí agora?”. Isso é muito diferente de quando eu saía para tomar chope com meu editor, numa relação de amizade duradoura. Mas a minha tendência é ser amiga. Somos sócios no mesmo processo.

Raul da Ferrugem Azul

O livro nasceu durante o governo militar. Eu era jornalista e houve um momento em que o arcebispo do Rio resolveu fazer uma reunião no Palácio do Arcebispado, no Sumaré, que é no meio da Floresta da Tijuca. Ele convidou jornalistas para passar um fim de semana lá, debatendo num seminário sobre censura. O cardial estava patrocinando aquilo que era uma defesa da Igreja para poder discutir a situação. Nesse momento, a Associação Brasileira de Imprensa não podia fazer nada, o Sindicato dos Jornalistas não podia fazer nada, então o cardial deu essa proteção. Na primeira noite, logo depois das primeiras conferências e debates, ficamos conversando eu, o Ziraldo e o Millôr Fernandes. O Ziraldo disse: “A gente podia aproveitar que está aqui, com uns 50 jornalistas, e fazer um manifesto contra a censura”. Então nós redigimos, os três, um manifesto ótimo, equilibrado. No dia seguinte, procuramos assinaturas entre os jornalistas. Durante o fim de semana todo, conseguimos três assinaturas — do Millôr, do Ziraldo e a minha. O Ziraldo ficou furioso e, na hora de se despedir, disse: “Está todo mundo enferrujado!”. No carro, fui dirigindo e pensando nesse negócio. Realmente: a fina flor do jornalismo brasileiro, tanta gente tão inteligente, tão boa e tão importante... Todo mundo com muito medo, né? Mas, enfim, essa ideia da “ferrugem” foi a imagem que o Ziraldo usou. Daí a alguns meses, o meu filho Rodrigo, que a essa altura estava com uns 13 anos, chegou do colégio e estava furioso porque tinha visto um grupo de meninos se juntando para zoar um outro, fazer bullying mesmo. Mas eram meninos fortes, então ele não reagiu. “Eu não podia brigar com seis ao mesmo tempo!” Então é essa coisa do medo ou do juízo. Tem um momento em que você vê que o outro vai te massacrar e, no entanto, é horrível engolir aquilo. Aí, com essa história do Rodrigo, lembrei da ferrugem e comecei a escrever essa história.

Limitação

Escrever literatura infantojuvenil tem uma limitação, que não é de palavras, embora possivelmente exista, mas das referências possíveis de se usar. Se estou escrevendo uma história para criança e lembro uma frase de Voltaire, que foi um filósofo francês do século XVIII, não posso escrever “como dizia Voltaire”. Não posso citar isso, porque a criança não sabe quem é Voltaire, o que foi o século XVIII, quem era filósofo na época. Então, o repertório cultural e o acervo de uma criança são diferentes, mais reduzidos. Mas toda literatura é feita de diálogo com o que já foi escrito. Isso, em crítica literária, se chama intertextualidade. Um livro está sempre dialogando com outro. Na primeira história que escrevi para a revista Recreio, “Quenco, O Pato”, o patinho não queria nadar, entrar na água, porque era muito fria. Todos os outros vão e ele fica debaixo de uma árvore, lendo “O Patinho Feio”, “Pedro e o Lobo”. Fiz com que ele estivesse dialogando com outros livros, outras histórias, num nível que a criança pode entender. Ele não podia estar lendo A Metamorfose do Kafka. A limitação é esse repertório cultural que a criança tem. Na hora de escrever para a criança pequena, você deve ter referência das coisas que ela pode conhecer. Não vai fazer referência à última exposição do Ai Weiwei, porque ela não sabe o quê que é.

Avó tradicional

Não me vejo muito avó, não, até agora. Tenho dois netos. Acabamos de passar um mês viajando juntos, só nós três. Foi uma maravilha, mas não me vejo muito como uma avó tradicional. A gente conversa sobre livro. Minha neta estava lendo O Estrangeiro, do Camus, nós falamos nisso, etc. Eu li histórias para eles a vida inteira, como li para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus sobrinhos-netos. Mas não tive muito esse sonho de ser a avó que fica contando histórias, não. Tive três filhos, um em cada década — 1960, 70 e 80 — e de pais diferentes, então não sou muito a avó tradicional, sabe?

Professores

Acho maravilhoso o que os professores brasileiros conseguem fazer, inventar, criar. Isso me enche de admiração e carinho. Toda semana recebo alguma coisa deles. Me lembro de uma vez, no interior do Mato Grosso, quando fui fazer uma palestra para docentes. Teve uma professora que levou dois dias para chegar lá de canoa. Ela pediu que os alunos pedissem para alguém contar histórias em casa e levassem para a sala, e descobriu que tinham dois tipos: histórias da família e da mata. A professora juntou tudo e fez dois livros, e queria saber se isso fazia mal a eles. Essa bendita professora, que merecia estátua, foi com uma sede de saber. Acho uma coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, tem os professores que acham que, se eu estou dizendo que o menino precisa fechar os olhos e dormir e sonhar, estou aconselhando o suicídio. Foi toda a polêmica com O Menino que Espiava pra Dentro.

Sob choque

Ter fã é muita responsabilidade. Tem um lado meu que gosta e outro que fica sempre um pouco assustado. Talvez eu tenha parado de escrever, não sei. Ainda estou sob o choque de toda história em relação ao livro O Menino que Espiava pra Dentro, com acusações de que a obra incitava o suicídio [especialmente por causa de um trecho em que o personagem principal come uma maçã “para ingressar no mundo dos sonhos”]. Foi muito barra pesada, porque teve ameaça de violência física com as pessoas que eu mais amo. Não estou vacinada contra a patrulha do politicamente correto, ninguém fica. É uma coisa horrorosa e estou com dificuldades de escrever desde então. Não aproveitei mais nada do que escrevi desde esse episódio.

Bibliotecários

Tenho uma relação de gratidão e admiração com quem trabalha em bibliotecas. Acho que o Brasil precisa muito de bibliotecários, de técnicos auxiliares, etc. Quando presidi a Academia Brasileira de Letras, nós fizemos dois cursos de um semestre cada, dentro da Academia, para a formação de técnicos em Biblioteconomia entre os moradores de comunidades periféricas, de favelas do Rio de Janeiro, para que eles pudessem trabalhar nas bibliotecas comunitárias desses lugares. Assinamos um convênio com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro para contratar esses técnicos e pagar salários para eles. Enfim, é um símbolo da gratidão que tenho e da importância que atribuo a esses profissionais.

Tecnologia e leitura

As tecnologias estão influenciando, sim, porque todo mundo lê muito mais hoje do que lia antes. Todo mundo está lendo no celular e no computador. O problema não é a leitura, mas a literatura. Você está lendo, mas o quê? Mensagens, Twitter? Isso é divertido, é engraçado, não tem problema nenhum. As crianças leem e escrevem muito mais do que antes. Agora, a questão é a literatura. A literatura existiu muito antes de existir o livro, antes de o papel chegar no Ocidente. Na época do papiro e do pergaminho já existia literatura. Antes da escrita, cantavam os poemas — de Homero e outros. Todo mundo memorizava os versos e repetia. O importante, então, é não perder a história. Se a história vem num celular, num computador, numa página de livro, não faz mal.

Trajetória

No começo deste ano, quando me dei conta de que estava há 50 anos escrevendo, me perguntei: “Como foi isso?”. Comecei junto com a Ruth Rocha, que é muito minha amiga, escrevendo histórias para a revista Recreio. Comentei com ela no telefone: “Ruth, como que a gente conseguiu isso?”. Ela disse: “Uma palavra depois da outra, né?”. É isso. Acho que o mistério é esse: trabalhar muito, uma palavra depois da outra, um dia depois do outro. Me emociono com o conjunto da minha trajetória, não tem apenas uma coisa. Vivi e quero continuar vivendo muito ainda. Gosto muito de estar viva — de conversar com as pessoas, andar na rua e no meio do mato, de ir à praia. Gosto de bicho, de planta e gosto muito de gente.