A maior cidade do mundo 23/11/2012 - 17:30

Cenário de seu romance de estreia, Chove sobre minha infância, Peabiru ainda está presente na vida e na literatura de Miguel Sanches Neto

Alguém de lá então me diz: você não tem voltado a Peabiru. Por delicadeza, concordo, logo me explicando: apenas uma vez por ano, para ver meus pais. E isso cria um constrangimento qualquer entre nós. Falamos dos que se foram. Cada um cuidando de sua vida em outras latitudes. E, por uns instantes, embora sejamos apenas dois sobreviventes, vemos desfilar diante de nossos olhos embaçados todos os amigos perdidos.

Não tenho coragem de dizer a esse interlocutor que não posso voltar a Peabiru porque, quase 30 anos depois, eu ainda não deixei a cidade. Todos os dias eu penso nas coisas passadas lá. A cidade de nossa infância e adolescência é onde experimentamos pela primeira vez o mundo. Por isso ela é maior do que tudo. Um labirinto continuamente sem fim.

Acordo à noite depois de um sonho e me lembro vagamente que estava conversando com alguém na cerealista de meu pai, a Máquina Bandeirante, na esquina da Avenida Vila Rica com a Rua Papa João XXIII (antiga Guadalajara), na saída para o Saltinho. Nos momentos em que não havia fregueses para o comércio no varejo, nós nos sentávamos sobre as sacas abertas de mantimentos (eles ficavam bem na porta de entrada) e mascávamos os feijões, sentindo o gosto amargo de sua casca. Assim, podíamos olhar quem chegava à cidade e quem voltava para os sítios, acompanhando o erguer e o assentar da poeira vermelha.

Recentemente, o barracão de madeira da cerealista foi desmontado e meu pai vendeu o terreno. Quando, no entanto, passo pela cozinha aqui de casa e vejo feijões sendo lavados ou escolhidos, coloc o involuntariamente na boca um deles e o lasco para repetir o antigo rito.

Havia também os pequenos rios. Excursões de domingo nos levavam às suas margens. Um pão caseiro, meia bola de mortadela, uma tubaína — a melhor era a Balan, feita em Londrina. Brincar naquelas águas ainda minimamente claras, depois da longa caminhada, comer aquele pão com mortadela, tomar goles de tubaína e deitar no campo, como se estivéssemos em outro mundo. Éramos os exploradores da África, tal como começávamos a sonhar pelos programas de tevê.

Quando viajo de carro, sem querer sempre cumprimento solenemente, em nome daqueles tempos, os rios que encontro: Rio Tietê, o Rio da Várzea te saúda.

Mas Peabiru tinha também as meninas que timidamente amamos ou apenas desejamos. Eu poderia desfiar o nome de todas, localizando no meu arquivo interior a melhor imagem de cada uma delas, como se eu guardasse comigo um arquivo de fotos 3 x 4 dessas beldades do final dos anos 1970 e começo dos anos 1980.

E é como um detetive encarregado de identificar pessoas desaparecidas que fico sempre procurando nas multidões de agora aqueles rostos que não existem mais. Se vislumbro um deles, mostro para minha mulher, que vem do mesmo vazio, dizendo: essa moça lembra muito fulana.

Sim, minha mulher também é de Peabiru. E depois de tantos anos juntos, em um ou outro momento, quando trocamos um beijo meramente protocolar, quando ela me deixa, por exemplo, no trabalho, nós percebemos ao mesmo tempo que aquele beijo tem um gosto diferente, e comentamos isso um com o outro; é o beijo de quando, ainda namorados, eu tinha que ir embora da casa dela e nós então nos despedíamos. Neste beijo de outro tempo, quando tínhamos os corpos e os lábios que nos roubaram, ainda estamos em Peabiru.

Lá eu desenvolvi um hábito: andar por todas as ruas, a pé ou de bicicleta. Não queria apenas o centro, a casa dos amigos, mas conhecer cada lugar, olhar todos os endereços, como um aprendiz de carteiro, levando nos olhos sonhadores postais sem destinatários. Interessavam-me tanto os barracos mais pobres e os barracões mais distantes quanto as melhores casas. Não podia conhecer por enquanto o mundo, então queria ao menos dominar aquela mínima parcela.

Quando comecei a namorar esta que um dia será minha viúva, fazíamos excursões minuciosas por aquele tabuleiro urbano coberto de poeira. Sonhávamos com casas que nunca seriam nossas, mas que mesmo assim acabaram sendo.

E nunca perdemos a mania de andar pelas cidades, grandes ou pequenas, feias ou bonitas, alegres ou tristes, vendo construções onde gostaríamos de morar para sempre. Caminhar por uma cidade é ainda, para nós, inventar um endereço para o nosso começo de vida. Continuamos os dois adolescentes em Peabiru, em busca de uma casinha.

Em verdade, é Peabiru que me busca. Sempre encontro pessoas que moraram lá ou que visitavam parentes e amigos. É que ela foi, durante algumas décadas, um local que atraía muita gente com as promessas de enriquecimento com madeira, com terras férteis ou com o comércio. A maioria acabou partindo, mas aguarda apenas o momento de compartilhar com alguém a memória daqueles dias infinitos.

Objetivamente, a cidade que foi próspera hoje tem uma população pequena — algo em torno de 13 mil habitantes. Mas as estatísticas mentem, mentem mesmo. Pois não levam em conta aqueles que agora moram em outros lugares sem nunca deixar a cidade. Nem levam em conta aqueles que se fizeram seus habitantes imaginários.

Vendo a sua população decrescer, vinha-me um sentimento de culpa: ajudei a esvaziar um pouco a cidade. Quando comecei a escrever ficção, achei que podia corrigir minimamente isso. Passei a colocar meus personagens fictícios vivendo em Peabiru ou voltando a ela. Por meio deles, a cidade ficou um tantico maior.

É provável que, em boa medida, eu escreva para repovoá-la com esses seres que são só meus. Mas como também uso personagens tirados de lá, ou batizo seres inventados com nomes de amigos de outrora, talvez eu esteja mesmo é querendo manter intacta a cidade que experimentei na carne.

Com isso, crio, menos involuntariamente do que eu pensava, uma sociedade de amigos de Peabiru, que são os leitores de meus livros, que podem ser considerados meus conterrâneos.

Escrevo como uma forma de pensar todos os dias naquele lugar que, não sendo grande, é, para mim, a maior cidade do mundo, porque nunca paro de percorrê-la.

Miguel Sanches Neto é escritor, autor dos romances Um amor anarquista (2005) e A primeira mulher (2008), entre outros. Esse texto foi publicado na revista Helena.

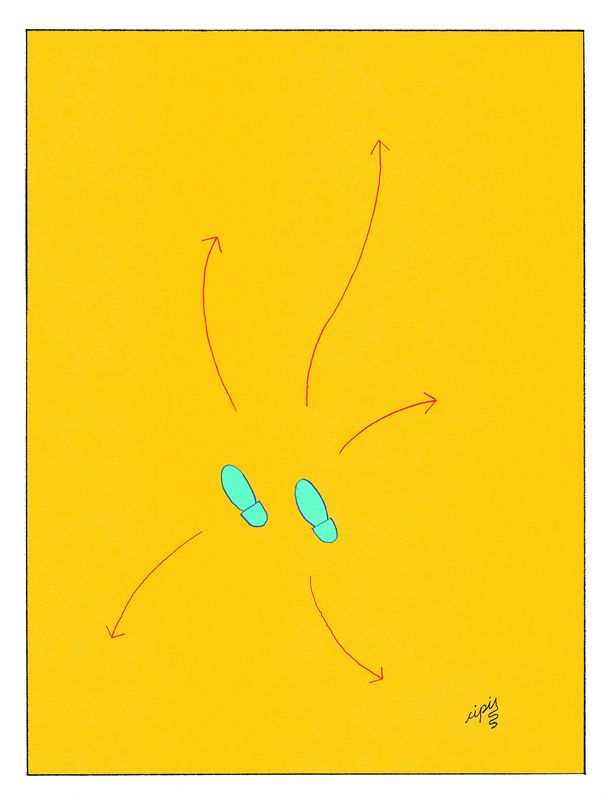

Ilustração: Marcelo Cipis

Alguém de lá então me diz: você não tem voltado a Peabiru. Por delicadeza, concordo, logo me explicando: apenas uma vez por ano, para ver meus pais. E isso cria um constrangimento qualquer entre nós. Falamos dos que se foram. Cada um cuidando de sua vida em outras latitudes. E, por uns instantes, embora sejamos apenas dois sobreviventes, vemos desfilar diante de nossos olhos embaçados todos os amigos perdidos.

Não tenho coragem de dizer a esse interlocutor que não posso voltar a Peabiru porque, quase 30 anos depois, eu ainda não deixei a cidade. Todos os dias eu penso nas coisas passadas lá. A cidade de nossa infância e adolescência é onde experimentamos pela primeira vez o mundo. Por isso ela é maior do que tudo. Um labirinto continuamente sem fim.

Acordo à noite depois de um sonho e me lembro vagamente que estava conversando com alguém na cerealista de meu pai, a Máquina Bandeirante, na esquina da Avenida Vila Rica com a Rua Papa João XXIII (antiga Guadalajara), na saída para o Saltinho. Nos momentos em que não havia fregueses para o comércio no varejo, nós nos sentávamos sobre as sacas abertas de mantimentos (eles ficavam bem na porta de entrada) e mascávamos os feijões, sentindo o gosto amargo de sua casca. Assim, podíamos olhar quem chegava à cidade e quem voltava para os sítios, acompanhando o erguer e o assentar da poeira vermelha.

Recentemente, o barracão de madeira da cerealista foi desmontado e meu pai vendeu o terreno. Quando, no entanto, passo pela cozinha aqui de casa e vejo feijões sendo lavados ou escolhidos, coloc o involuntariamente na boca um deles e o lasco para repetir o antigo rito.

Havia também os pequenos rios. Excursões de domingo nos levavam às suas margens. Um pão caseiro, meia bola de mortadela, uma tubaína — a melhor era a Balan, feita em Londrina. Brincar naquelas águas ainda minimamente claras, depois da longa caminhada, comer aquele pão com mortadela, tomar goles de tubaína e deitar no campo, como se estivéssemos em outro mundo. Éramos os exploradores da África, tal como começávamos a sonhar pelos programas de tevê.

Quando viajo de carro, sem querer sempre cumprimento solenemente, em nome daqueles tempos, os rios que encontro: Rio Tietê, o Rio da Várzea te saúda.

Mas Peabiru tinha também as meninas que timidamente amamos ou apenas desejamos. Eu poderia desfiar o nome de todas, localizando no meu arquivo interior a melhor imagem de cada uma delas, como se eu guardasse comigo um arquivo de fotos 3 x 4 dessas beldades do final dos anos 1970 e começo dos anos 1980.

E é como um detetive encarregado de identificar pessoas desaparecidas que fico sempre procurando nas multidões de agora aqueles rostos que não existem mais. Se vislumbro um deles, mostro para minha mulher, que vem do mesmo vazio, dizendo: essa moça lembra muito fulana.

Sim, minha mulher também é de Peabiru. E depois de tantos anos juntos, em um ou outro momento, quando trocamos um beijo meramente protocolar, quando ela me deixa, por exemplo, no trabalho, nós percebemos ao mesmo tempo que aquele beijo tem um gosto diferente, e comentamos isso um com o outro; é o beijo de quando, ainda namorados, eu tinha que ir embora da casa dela e nós então nos despedíamos. Neste beijo de outro tempo, quando tínhamos os corpos e os lábios que nos roubaram, ainda estamos em Peabiru.

Lá eu desenvolvi um hábito: andar por todas as ruas, a pé ou de bicicleta. Não queria apenas o centro, a casa dos amigos, mas conhecer cada lugar, olhar todos os endereços, como um aprendiz de carteiro, levando nos olhos sonhadores postais sem destinatários. Interessavam-me tanto os barracos mais pobres e os barracões mais distantes quanto as melhores casas. Não podia conhecer por enquanto o mundo, então queria ao menos dominar aquela mínima parcela.

Quando comecei a namorar esta que um dia será minha viúva, fazíamos excursões minuciosas por aquele tabuleiro urbano coberto de poeira. Sonhávamos com casas que nunca seriam nossas, mas que mesmo assim acabaram sendo.

E nunca perdemos a mania de andar pelas cidades, grandes ou pequenas, feias ou bonitas, alegres ou tristes, vendo construções onde gostaríamos de morar para sempre. Caminhar por uma cidade é ainda, para nós, inventar um endereço para o nosso começo de vida. Continuamos os dois adolescentes em Peabiru, em busca de uma casinha.

Em verdade, é Peabiru que me busca. Sempre encontro pessoas que moraram lá ou que visitavam parentes e amigos. É que ela foi, durante algumas décadas, um local que atraía muita gente com as promessas de enriquecimento com madeira, com terras férteis ou com o comércio. A maioria acabou partindo, mas aguarda apenas o momento de compartilhar com alguém a memória daqueles dias infinitos.

Objetivamente, a cidade que foi próspera hoje tem uma população pequena — algo em torno de 13 mil habitantes. Mas as estatísticas mentem, mentem mesmo. Pois não levam em conta aqueles que agora moram em outros lugares sem nunca deixar a cidade. Nem levam em conta aqueles que se fizeram seus habitantes imaginários.

Vendo a sua população decrescer, vinha-me um sentimento de culpa: ajudei a esvaziar um pouco a cidade. Quando comecei a escrever ficção, achei que podia corrigir minimamente isso. Passei a colocar meus personagens fictícios vivendo em Peabiru ou voltando a ela. Por meio deles, a cidade ficou um tantico maior.

É provável que, em boa medida, eu escreva para repovoá-la com esses seres que são só meus. Mas como também uso personagens tirados de lá, ou batizo seres inventados com nomes de amigos de outrora, talvez eu esteja mesmo é querendo manter intacta a cidade que experimentei na carne.

Com isso, crio, menos involuntariamente do que eu pensava, uma sociedade de amigos de Peabiru, que são os leitores de meus livros, que podem ser considerados meus conterrâneos.

Escrevo como uma forma de pensar todos os dias naquele lugar que, não sendo grande, é, para mim, a maior cidade do mundo, porque nunca paro de percorrê-la.

Miguel Sanches Neto é escritor, autor dos romances Um amor anarquista (2005) e A primeira mulher (2008), entre outros. Esse texto foi publicado na revista Helena.

Ilustração: Marcelo Cipis