Inédito | Karl Ove Knausgard 30/11/2020 - 15:18

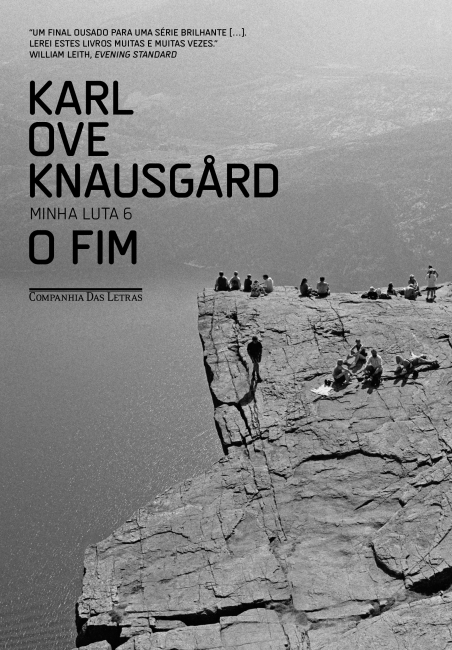

O Fim

Trecho do último livro da série Minha Luta, do norueguês Karl Ove Knausgard, que acaba de ser lançado pela Companhia das Letras (em tradução de Guilherme da Silva Braga) e encerra uma saga de seis obras

No meio de setembro de 2009 eu fui à pequena casa de veraneio de Thomas e Marie entre Höganes e Mölle, Thomas bateria umas fotografias minhas para os romances seguintes. Eu tinha alugado um carro, era um Audi preto, e dirigia pela autoestrada de quatro pistas ainda pela manhã com um forte sentimento de alegria no peito. O céu estava claro e azul, e o sol ardia no verão. À esquerda o estreito de Öresund cintilava, à direita havia campos amarelos repletos de tocos e prados divididos por cercas, renques de árvores ao longo dos córregos e súbitas orlas de floresta. Eu tinha a impressão de que aquele dia não devia existir, porque era como um oásis de verão em meio ao panorama cada vez mais amarelado de outono, e aquilo, o fato de que não devia existir, de que o sol não devia arder tão forte, de que o céu não devia estar tão saturado de luz, provocou uma preocupação em minha alegria, conforme notei, mas assim mesmo deixei o pensamento de lado, na esperança de que fosse embora por conta própria, e em vez disso cantei o refrão de “Cat People”, que naquele momento exato tocava no som do carro, e aproveitei a visão da cidade que se revelava à esquerda, as gruas do porto, as tubulações das fábricas, os armazéns. Eu estava passando pelos arredores de Landskrona, como minutos antes tinha passado por Barsebäck, com a silhueta característica e sempre meio assustadora da usina nuclear ao fundo. A próxima cidade seria Helsingborg; a casa de veraneio para onde eu me dirigia localizava-se a cerca de vinte quilômetros de lá.

Eu tinha saído tarde. Primeiro passei um bom tempo sentado no carro espaçoso e arejado na garagem, não sabia como dar a partida naquilo e simplesmente não podia entrar no escritório da locadora e perguntar, por medo de que me tirassem o carro se eu revelasse uma ignorância tão grande, então fiquei lendo o manual, folheando as páginas para lá e para cá, mas não havia nada sobre a partida do motor. Examinei o painel e depois a chave, que nem era uma chave, mas apenas um disco preto de plástico. Eu tinha aberto o carro apertando aquilo, e pensei se não haveria um sistema parecido para dar a partida. Não havia ignição perto do volante. Mas e aquele outro negócio? Era um buraco, não?

Enfiei o disco preto de plástico lá dentro e o carro ligou. Passei os trinta minutos seguintes andando pelo centro de Malmö, procurando o caminho certo para sair da cidade. Quando enfim peguei a autoestrada, eu já estava quase uma hora atrasado.

Assim que Landskrona desapareceu atrás do morro, tateei o banco do carona com a mão, encontrei meu celular e liguei para Geir A. Geir tinha me apresentado a Thomas em outra época, os dois tinham se conhecido em um clube de boxe, onde Thomas estava trabalhando em um livro de fotografias de boxe, enquanto Geir escrevia uma tese sobre o mesmo assunto. Os dois eram um par improvável, para dizer o mínimo, mas o respeito que tinham um pelo outro era enorme.

— Olá, garoto — disse Geir.

— Olá — eu disse. — Você pode me fazer um favor?

— Claro.

— Liga para o Thomas e avisa que eu vou chegar uma hora atrasado?

— Claro. Você está dirigindo, por acaso?

— Estou.

— Parece bom.

— É incrível, para mudar um pouco. Mas agora eu preciso ultrapassar um caminhão aqui.

— E?

— E eu não posso falar no telefone ao mesmo tempo.

— Deviam fazer um estudo científico sobre a sua capacidade de prestar atenção a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Nos falamos depois.

Acelerei, aumentei a marcha e passei ao lado do longo caminhão branco que balançou de leve com o deslocamento de ar. Naquele mesmo verão eu tinha levado a família inteira para Koster, e no caminho tivemos dois quase- -acidentes, o primeiro foi quando eu aquaplanei em alta velocidade, aquilo podia ter acabado realmente mal, o outro não foi tão grave, mas também me abalou; eu estava trocando de pista nos arredores de Gotemburgo e não vi o carro que vinha e só não bati porque o outro motorista conseguiu frear a tempo. O buzinaço raivoso que veio logo a seguir dilacerou minha alma. Desde então eu havia perdido a sensação gostosa de antes ao dirigir, sempre havia também um medo, sem dúvida saudável, mas um medo assim mesmo, uma simples ultrapassagem de caminhão já acabava comigo, eu precisava me obrigar a fazer aquilo, e ao fim de um trajeto como aquele eu passava dias angustiado, como se tivesse bebido. Minha alma não queria nem saber que eu havia tirado a carta de motorista e tinha permissão legal para dirigir, mas continuava vivendo na época em que num dos meus grandes pesadelos recorrentes eu entrava num carro e começava a dirigir sem ter noção de como fazer aquilo. Angustiado pelas sinuosas estradas norueguesas, com a ameaça da chegada iminente da polícia sobre a minha cabeça, eu dormia numa cama em um lugar qualquer com o travesseiro e a parte de cima do edredom úmidos de suor.

Saí da autoestrada e entrei na estrada que levava a Höganes. O calor do lado de fora era visível, a exuberância e a luz do céu pareciam veladas, e o brilho macio do sol espalhava-se sobre todas as coisas. Meu sentimento era que o mundo estava aberto, e também que tremulava.

Dez minutos depois entrei no estacionamento em frente a um supermercado, parei o carro e desci. Ah, havia um anseio no ar! Tinha em si o azul do oceano, mas não o calor típico do verão, nele havia um toque de frio e de paz. Quando atravessei o piso de asfalto e me aproximei do supermercado, onde as bandeiras estavam frouxas no lado de fora, o sentimento causado pelo ar me fez lembrar do sentimento que eu tive nas vezes em que passei a mão por uma superfície de mármore em um dia escaldante de verão na Itália, do frescor sutil e surpreendente que havia naquilo.

Comprei uma caixa de framboesas de presente para Thomas e Marie, um maço de cigarros e um chiclete para mim, coloquei as framboesas no banco do passageiro e comecei a dirigir pela última parte do trajeto. Cem metros depois do supermercado a estrada descia em direção ao mar, era uma via estreita e rodeada pelas sebes das pequenas casas brancas de veraneio. Thomas e Marie moravam numa das últimas casas, com o mar a oeste e um enorme terreno verdejante no leste.

Quando bati a porta do carro, Thomas apareceu caminhando no gramado de pés descalços. Ele me recebeu com um abraço, e era uma das poucas pessoas que podiam fazer isso sem parecer intimidativos. Por quê, eu não saberia dizer. Talvez simplesmente porque fosse quinze anos mais velho, e, mesmo que não nos conhecêssemos muito bem, ele sempre tinha demonstrado simpatia por mim.

— Olá, Karl Ove — ele disse.

— Quanto tempo — eu disse. — E que dia incrível!

Atravessamos o pátio. Não havia vento, as árvores estavam imóveis, o sol pairava baixo sobre o mar e espalhava os raios por todo o panorama. O tempo inteiro tínhamos um pressentimento de frescor. Fazia tempo que eu não sentia uma paz tão grande.

— Você aceita um café? — Thomas me perguntou quando paramos nos fundos da casa, onde no verão anterior ele havia construído um deque de madeira, como o deque de um navio, que ia da parede da casa até a sebe espessa e completamente inatravessável, cuja sombra imóvel estendia-se por mais dois ou três metros em direção à casa.

— Aceito — eu disse.

— Sente-se enquanto você espera!

Eu me sentei, coloquei os óculos de sol e inclinei a cabeça para trás a fim de tomar o máximo de sol possível enquanto eu acendia um cigarro e Thomas enchia um recipiente com água na cozinha minúscula.

Marie saiu da casa. Tinha os óculos de sol na altura da testa e os olhos apertados por conta do sol. Eu disse que havia lido um artigo que falava a respeito dela no Dagens Nyheter daquela manhã, era um resumo de um debate artístico do qual ela participara. Eu já não conseguia recordar o que haviam dito a respeito dela, por mais que eu me esforçasse, mas por sorte Marie não me fez nenhuma pergunta, disse apenas que depois procuraria a edição na biblioteca, para onde estava indo.

— O seu livro já saiu? — ela perguntou.

— Não. Mas vai sair neste sábado.

— Que legal! — ela disse.

— É — eu disse.

— Nos vemos mais tarde, então — ela disse. — Você não quer ficar para o almoço?

— Com o maior prazer! — eu disse, sorrindo. — A propósito, o manuscrito da Linda está comigo. Depois eu posso entregar para você.

Marie tinha sido orientadora na escola de escritores de Biskops-Arnö e havia concordado em ler o manuscrito que Linda tinha acabado de escrever.

— Ótimo — ela disse, entrando mais uma vez. Em seguida ouvi o barulho de um carro do outro lado da casa. Thomas saiu com duas canecas de café e uma bandeja de muffins. Sentou-se ao meu lado, conversamos um pouco, ele buscou a câmera e começou a tirar umas fotografias enquanto falávamos sobre outras coisas. Na última vez que eu tinha estado lá Thomas estava lendo Proust, e era o que ainda estava fazendo, segundo me disse, pouco antes da minha chegada ele estava lendo sobre a morte da avó. Era uma das passagens mais bonitas, eu disse. É, ele concordou, e então se levantou para tirar mais fotografias de um outro ângulo. Pensei no pouco que eu me lembrava da morte da avó. Na maneira súbita como tinha acontecido. Num instante ele havia embarcado em um vagão que o levaria pelo Jardin de Luxembourg, no outro a avó tinha um derrame que horas mais tarde haveria de matá-la. Ou seriam dias mais tarde? A casa estava cheia de médicos, daquela preocupação onipresente que marca a primeira fase do luto, quando a apatia continua a ser dissipada pelo desassossego que a esperança provoca. Tudo repentino demais, o abalo da situação.

— Muito bem — disse Thomas. — Será que você pode colocar a cadeira aqui junto da sebe?

Fiz como ele sugeriu. Depois ele entrou na casa para examinar as fotografias na sombra. Me levantei para buscar mais café na cozinha e olhei de relance para as fotografias que ele clicava ao passar.

— Essa ficou boa — ele disse. — Quer dizer, se você não se importar de aparecer com o nariz meio comprido.

Eu sorri e tornei a sair. Thomas não estava preocupado em conseguir uma fotografia em que eu estivesse bem, nem em capturar determinada expressão, mas em fazer justamente o contrário, pelo que eu tinha entendido, conseguir uma fotografia em que eu estivesse completamente à vontade, sem forçar nada.

Ele saiu, desta vez sem a câmera, e sentou-se naquela muralha de sol.

— Terminamos? — eu perguntei.

— Terminamos — ele disse. — A fotografia ficou boa. Pode ser que eu tire mais umas de corpo inteiro depois.

— Tudo bem — eu disse.

Vozes suaves vieram do outro lado da sebe. Cruzei as pernas e olhei para o céu. Não havia uma nuvem sequer.

— Eu fui ao hospital fazer uma visita a um dos meus grandes amigos pouco antes de virmos para cá — Thomas disse.— Ele quebrou o pescoço.

— Que horror — eu disse.

— É. Encontraram-no em Gullmarsplan. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele simplesmente estava caído no chão.

— Ele está consciente?

— Está. Ele consegue falar e parece estar completamente lúcido. Mas não se lembra de nada do que aconteceu. Não sabe nem o que estava fazendo em Gullmarsplan.

Karl Ove Knausgard nasceu em Oslo, em 1968, e é considerado o escritor norueguês mais importante de sua geração. O trecho publicado pelo Cândido faz parte do livro O Fim, que encerra a série de seis obras Minha Luta — segundo o The Guardian, "talvez seja o maior feito literário de nossos tempos". O autor vive em Londres, na Inglaterra.