Desejos impressos 18/09/2017 - 11:00

A editora curitibana Grafipar hoje descansa na obscuridade, mas chegou a publicar 50 títulos simultâneos de quadrinhos, fotonovelas e revistas eróticas — combatendo a caretice e a repressão da ditadura

José Carlos Fernandes

Em meados da década de 1970, bastava estar perto de completar 18 anos — ou gozar de no mínimo 12 fios de barba no queixo — para se lançar na aventura de uma geração: entrar numa banca de jornais, fazer sinal com os olhos para o dono do estabelecimento e vê-lo sacar por trás do balcão o último exemplar da revista Peteca. Depois era sair sem dar “pinta”, de preferência com a prova do crime no bolso, pois tinha sido feita para isso, e procurar um lugar seguro para folheá-la — na maioria das vezes a casa de um amigo, cujos pais não costumassem mexer na gaveta das cuecas, o melhor dos esconderijos.

Esse mesmo culto secreto era praticado por homens de aliança no dedo, respeitosos senhores grisalhos, endinheirados trajando calça de tergal vincada. Por enrustidos, entendidos e pintosos. Operários em dia de pagamento. Seguiam o ritual com tal perícia que nem a mão pesada da censura, nem a fúria dos radicais de direita — dados a explodir banquinhas de jornal na madrugada — foram capazes de impedir que se perpetuasse. O consumo de “revistinhas pornôs” mandou beijinhos no ombro para a ditadura militar brasileira. E a culpada pela contravenção tinha nome e endereço — Grafipar, uma editora curitibana à espera de seu lugar na História.

Vale tudo

A Grafipar foi um fenômeno editorial dos anos do chumbo. Publicava cascatas de quadrinhos, fotonovelas, revistas temáticas, ensaios fotográficos, todos despidos de preconceito e, claro, de gente vestida. Primava pelo mix irresistível de inventividade e humor, cuspindo da impressora, a cada mês, HQs sobre faroestes eróticos, bacanais intergalácticos, swings sertanejos, surubas pré-históricas. Não havia freios. No melhor da colheita, chegou a manter ao mesmo tempo algo como 50 títulos “de sacanagem”, palavra então usual para rotular produtos que iam do erótico ao pornográfico, sem perder seu caráter lítero-recreativo.

Calcula-se que a gráfica, erguida na região do Solitude, bairro Cajuru, chegou a imprimir algo como 1,5 milhão de exemplares num único mês. A circulação dos produtos ultrapassava os limites geográficos da cidade de Registro, grande feito para o tímido Paraná dos anos 1970. Poucas empresas do ramo editorial chegavam a tanto: um dos itens mais populares do catálogo da Abril, a Playboy, rodava 100 mil exemplares, contra 80 mil quinzenais da popularíssima Peteca, nanica top de linha da Grafipar. À época, tal desempenho soava como um legítimo atentado ao imperialismo americano.

Detalhe. Ainda que contratasse profissionais em praças como Rio e São Paulo, a Grafipar era curitibana até a última gota de tinta de impressão. Algo como 90% dos jornalistas, designers, ilustradores e fotógrafos vinculados à editora até podiam não ter nascido na cidade, mas tinham endereço na capital. Além de as melhores cabeças da redondeza, possuíam em comum serem fichados ou visados pelo Dops; e ostentarem poucas chances de trabalhar em empresas como Gazeta do Povo, que a exemplo de outros jornalões brasileiros partiu para a cobertura macroeconômica, de modo a ficar livre dos censores em seus calcanhares.

Conglomerados de comunicação não costumavam “dar mole” para os, digamos, libertinos — ou desbundados, para usar um termo da época —, desconfiança que partilhavam com a própria esquerda mais radical, que olhava de rabo de olho para aquele gueto meio hippie, meio dândi, que bocejava ao ouvir falar em decadência burguesa e estufava o peito para afirmar que a revolução passava pelos costumes — ou pela cama, para ser mais explícito. O resultado era que esse pessoal dado a repetir mantras como “ninguém é de ninguém” e “faça amor, não faça guerra” acabava candidato ao desemprego crônico, à luz e água cortadas e, claro, ao atraso na pensão dos filhos.

Restava-lhes: 1) fazer um bico na sucursal dos grandes jornais, como o Estadão; 2) frilar em publicações sindicais ou nas fileiras de um jornal mais liberal, como O Estado do Paraná; 3) reivindicar seu lugar em dois espaços que pareciam distantes um do outro como o céu e o inferno, mas que acolhiam os deserdados da ditadura: o jornal Voz do Paraná, ligado à Igreja Católica, no qual trabalharam a ex-presa política Teresa Urban, o comuna de carteirinha Milton Ivan Heller e o engajado Luiz Manfredini; ou se aninhar na Grafipar, refúgio de gente como os poetas Alice Ruiz e Paulo Leminski, os cartunistas Solda, Cláudio Seto e Flávio Collin, o artista plástico Rogério Dias, o fotógrafo José Augusto Iwersen — criador da personagem Carol Blue, que faria carreira na Boca do Lixo paulistana —; e de jornalistas como Nelson Faria e Nelson Padrella, protagonistas desse roteiro.

TPF, Alá, Milicos e tudo mais

Enquanto no católico Voz do Paraná era possível reportar conflitos da terra e dos direitos dos índios, assuntos que causavam urticárias nos militares de alto coturno, nas revistas da Grafipar se escrevia sobre temas que fechavam a glote dos mandantes dos quartéis. Tratar de adultério, orgasmo, desquite e homossexualidade — entre outros ingredientes que levaram à queda do Império Romano, como se dizia — parecia atentar contra o sistema tanto quanto discutir o direito de greve e o de votar. Sem falar nas fotos de nu, um escândalo que as gerações atuais, com acesso à promiscuidade da internet, não podem calcular. Em suma, um dos problemas do regime militar, apoiado pela TFP que mora na alma de milhares de brasileiros, era o sexo. O assunto, por acaso, não era nenhum bicho de sete cabeças para a turma que atuava naquela editora, vejam só, de origem muçulmana.

O árabe Said Mohammed Al-Khatib reunia todos os requisitos para virar personagem do escritor amazonense Milton Hatoum. Tinha 13 anos quando migrou do Líbano para o Brasil. Morou no interior e no litoral de São Paulo. Adulto, voltou para Beirute, até se dar conta do meridiano e do paralelo em que seu coração estava enterrado. No retorno ao Brasil, desembarcou em Curitiba, cidade cujo clima ajudaria a amainar a asma de um dos seus guris. Mas aconteceu que, à revelia das inúmeras habilidades comerciais, a paixão de Al-Khatib morava na tipografia. Em parceria com o filho mais velho, Faissal, editou em português a enciclopédia Mundo árabe, do controvertido físico e psicólogo Gustave Le Bon, em 1968. Deu-se bem. Amarrou êxito atrás de êxito, a exemplo da coleção História do Paraná, projeto editorial que estendeu a Santa Catarina e que só não vingou no Rio Grande do Sul porque os gaúchos estrilaram: onde já se viu paranaense contar história de gaúchos?

Tanto fez. Àquela altura, o empreendimento dos Al-Khatib podia viver sem os préstimos pampeiros. Tudo ia bem, com os ganhos trazidos por outra faceta livreira, o Dicionário cultural da língua portuguesa, que tinha como parceiro um bamba do quilate do linguista Mansur Guérios. Só não estava às mil para o caçula da família, Faruk Al-Khatib, um sujeito à espera de encontrar seu espaço na Grafipar. Achou a primeira pista bem longe do Solitude, durante uma visita de negócios a São Paulo. E a segunda numa desses acasos que equivalem a um bilhete premiado. Por partes.

Nos idos de 1970, o jovem Faruk costumava se hospedar num hotel da Avenida São João, em São Paulo. Nas horas vagas, peregrinava pelas bancas de revista, abundantes na região que o Minhocão reduziria a pó e pedra. Em conversas fiadas com os jornaleiros da Rua Timbiras, soube da altíssima procura pelos quadrinhos eróticos de Carlos Zéfiro, cuja identidade ainda não tinha sido revelada pelo jornalista Juca Kfouri. Também obteve uma informação privilegiada: qualquer novo título de revista colocado na praça vendia 30% da primeira edição, o que pagava as contas.

Como bom menino que calculava, Faruk recorreu à ponta do lápis. Se desse à luz um produto atrás do outro, ganharia sempre. O complicado seria convencer o pai e o irmão a mudar do ramo de livros, que amavam, para o de revistas. E revistas que rezassem na “cartilha da safadeza”, como muitos se referiam ao falar dos “catecismos” em geral, formadores da juventude transviada, merecedores de um exorcismo, coisa de comunistas. Em miúdos, a conversa de família às paredes pertence, mas o fato é que o “mais novo” da casa venceu a parada. Com méritos.

O faro de Faruk Al-Khatib para o mercado editorial foi anterior ao efeito Zéfiro. Aflorou com a revista Passarola, em 1975 — também de bolso e para muitos a primeira publicação de bordo do país, hoje comum em qualquer empresa de aviação. Na esteira, criou a Colorindo, para que os pimpolhos pintassem e desenhassem enquanto as comissárias entediavam os adultos informando o que fazer em caso de pouso forçado no mar. Esses dois êxitos teriam sido seu passaporte para reivindicar junto ao clã autorização para publicar a revista Eros, a primeira incursão da Grafipar no mercado erótico. Não vingou. O título tinha dono nos EUA, mas a essa altura estava no forno sua sucessora, a Peteca, cujo sucesso em pelo menos 115 edições engatilhou todas as outras — incluindo a Rose, de 1978, que disputa com o jornal Lampião o posto de a primeira publicação gay (ou guei, como preferiam então) made in Brazil.

Censura nos calcanhares

As revistas vendiam bem — acima inclusive dos 30% informados pelos jornaleiros da Avenida São João. “O Pato Donald pagava as contas da Abril. A Peteca, as nossas”, compara Faruk. Mas havia uma cratera no meio da pista: a censura. Qualquer material de conteúdo erótico tinha de ser aprovado em Brasília, obrigando-o a viajar e a passar pelo corredor polonês da burocracia.

O caderno de regras era fonte de gargalhadas, mas uma tortura macarthista para quem produzia conteúdo. Os editores sabiam que seriam navalhados, atrasados em mais de um mês e amargar um prejuízo. Nem foto, nem quadrinhos, nem texto, nada passava sem uma canetada. Não se podia mostrar dois peitos — apenas um, e sem bico. O “apenas um lado” valia para as nádegas. Pelos pubianos, em hipótese alguma. Genitais? Uma cabeça cortada na capa do jornal Notícias Populares parecia menos imoral. Cenas ou sugestões de sexo “nunca”, “jamais” deveriam envolver militares, clérigos e crianças. O sexo gay era sugerido. E dois caras não podiam se apaixonar. Linguagem? Medida no compaso.

Com tantas normas, a autocensura embotava a imaginação de autores e estimulava os instintos napoleônicos dos censores. Seria o bastante para desistir do negócio, não fosse uma segunda maré a beneficiar Faruk. A exemplo da turma do Pasquim — que conseguiu a benesse de despachar o jornal na praia, com um militar que era o pai da Garota de Ipanema, Helô Pinheiro — a turma da Grafipar encontrou um censor para chamar de seu. Foi um acaso. Amigo da turma da Varig — seus parceiros na distribuição da Passarola —, Al-Khatib foi chamado para resolver uma espécie de “problema diplomático”. O recém-chegado agente da Polícia Federal do Paraná, José Augusto Costa, vindo da Bahia, teve sua bagagem extraviada no Aeroporto Afonso Pena, justo num dia daqueles em que o frio de Curitiba despertava os piores instintos de qualquer vivente. Era preciso acalmar a autoridade. E vesti-la antes que fosse a óbito.

Pois Faruk não só abriu a porta do carro para o recém-chegado, rumo a algum magazine elegante da Rua XV, como engatou uma amizade, seguida de gratidão eterna pela hospitalidade. Pouco tempo depois, Al-Khatib soube que não precisaria se abalar até o Planalto Central com o boneco de suas revistinhas debaixo do braço — e nos pés as sandálias da humildade. O agente as liberaria aqui mesmo. Tinha poderes para isso. As regras a respeito de peitos e bundas permaneciam duras, mas a liberação se tornou rápida, garantia de vida longa àquelas revistas eróticas publicadas fora do eixo Rio-São Paulo. Logo se tornaram disponíveis em qualquer banca de revistas do país. O Paraná tinha César Lattes, Ary Fontoura, Ângela Vasconcelos. E uma máquina de produzir sexo.

“O Faruk vivia ‘na mão’, às voltas com os humores dos militares. Para nós era só alegria. Ganhei um bom dinheiro pelo meu trabalho. Fiz tudo o que queria, inclusive desrespeitei as regras da censura”, conta o jornalista e pintor Nelson Padrella — uma das estrelas da Grafipar. Padrella é carioca, criado em Palmeira, nos Campos Gerais — “para onde meus pais me sequestraram”. Merece o título de enfant terrible da imprensa local. Escreve pra diabo, desenha tanto quanto, tem humor, fartas referências culturais e veneno nos caninos. Era assim desde moço, quando estreou na imprensa já no posto de “avançado demais” para os limites da província. “O senhor é rosa-choque?”, teria lhe perguntado um dos publishers da cidade, em busca de uma cor que o traduzisse. A psicodelia mexia com a visão, sabe-se.

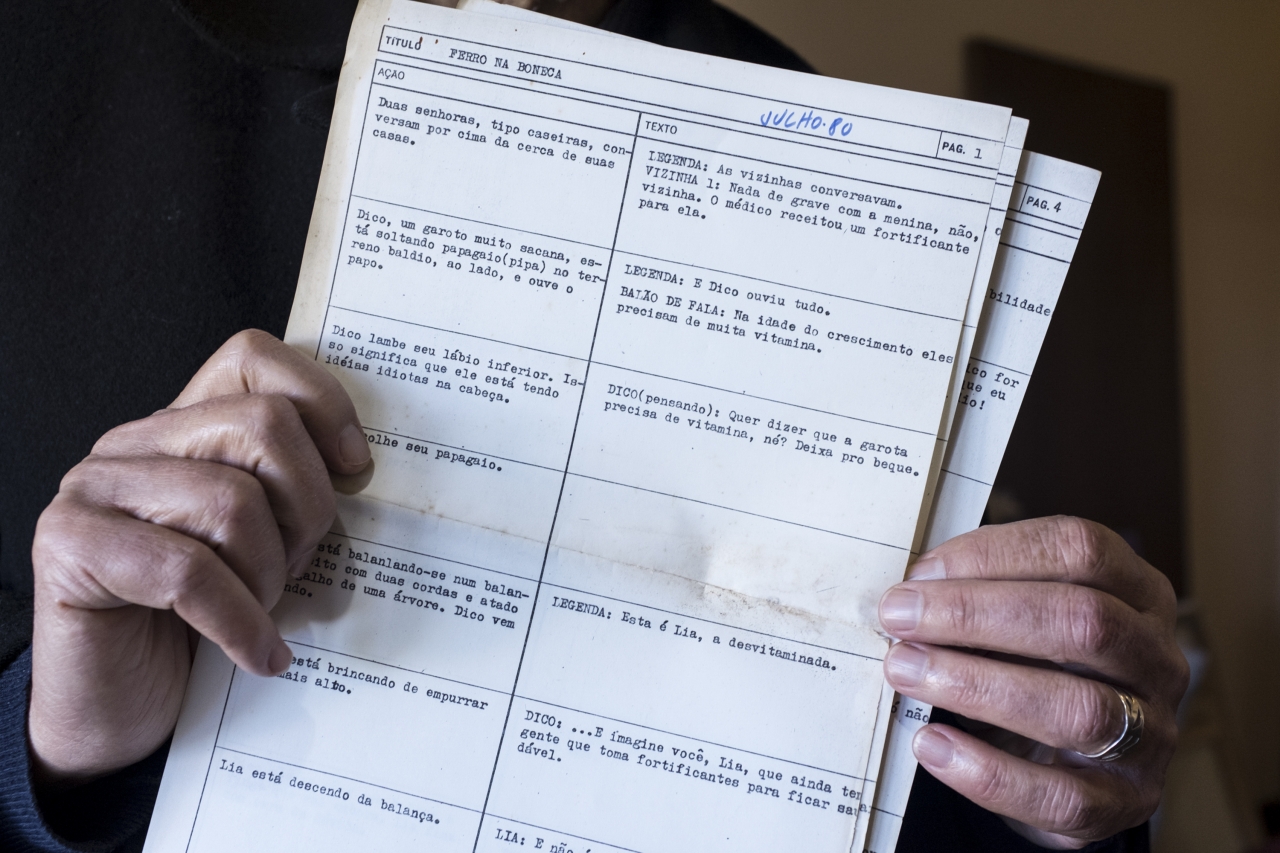

Perguntas como essa o fizeram entender que era melhor ser frila na vida. De modo que foi um dos primeiros a ser convocado pelo outro Nelson, o Faria, para produzir quadrinhos eróticos para a editora dos Faruk, novidade que quebrou a pasmaceira em CWB. Ganharia por produção. Gostou tanto da brincadeira que virou mobília da editora. Colecionava os títulos — e guarda em seu apartamento do Juvevê um tesouro da imprensa clandestina que encheria os olhos do historiador Robert Darnton, autor dos bárbaros Edição e sedição e de Best-sellers proibidos. Tem a coleção quase completa dos 48 ou 50 e tantos títulos da Grafipar — a conta não fecha. Retirou todos os grampinhos, para não macular de ferrugem o papel. Também preserva pilhas de roteiros usados para escrever os quadrinhos, nos quais desempenhava, não raro, dupla função: a de desenhista e autor. Fora ele, a única pessoa com acesso ao acervo é sua diarista evangélica, obrigada a lidar com aquele estorvo ao aspirador de pó.

Um lorde na Rose

Quanto a Nelson Faria, é um daqueles nomes da imprensa paranaense à espera de uma biografia — ilustrada. Dizem que era algo perto de um Oscar Wilde, mas com menos energia para se meter em confusão. Preferia se portar à moda dos boêmios de Fellini, talhados para a dolce vita, seu filtro para lidar com uma fria e conspiradora Curitiba. Segundo consta, virava-se bem, cumprindo os pactos de silêncio sobre a esfera privada. Oficialmente, trabalhava para o colunista Dino Almeida — que dividia com ele promoções de êxito como a Garota Caiobá e a Glamour Girl de Curitiba. Como entendia de mais coisas da vida como ela é do que de roupas de debutantes do Clube Curitibano, emergiu como o parceiro sob medida para os projetos de Faruk Al-Khatib. Some-se Rogério Dias à trupe. E o mundo amanheceu em paz.

Uma das revistas de maior êxito da Grafipar, Ponto de encontro, tinha a “cara” do Nelson Faria e comprovava que o mercado da sacanagem nutria virtudes. Havia nas publicações em geral o nu, a pornografia, a exploração da libido, mas também a abertura para tratar de temas que passavam longe do paladar das famílias, das igrejas e das escolas — que aliás viviam às turras com a urgência da educação sexual. Pois Faria encurtou esse caminho, promovendo uma pequena revolução, pela qual merecia ser aplaudido. Botou conceito onde parecia apenas haver gente pronta para comer gente. Debaixo do pseudônimo Nina Fock — usado para responder seus leitores — civilizou o debate, pondo o sexo na rodada de discussões. Isso em plena Crise Mundial do Petróleo.

Em 2016, ao pesquisar as revistas da Grafipar para saber como tratavam a lesbianidade, a jornalista Agnes do Amaral se surpreendeu “com o que não esperava encontrar”. Havia na Peteca, na Rose, na Nina, entre outras, todos os pecados daquele mundo repressivo, cujo único escape era o sexo infantilizado da pornochanchada. Uma dessas válvulas — causadoras de repulsa hoje em dia — era o estímulo velado à violência contra a mulher. Causa repulsa. Muitas novelas e quadrinhos reproduziam a máxima “eu não sei por que estou te batendo, mas você deve saber por que está apanhando”. Usar duas mulheres para causar excitação masculina estava entre as barganhas. Ao mesmo tempo, Agnes identificou nas revistas, artigos e cartas que abriam um debate que floresceria anos depois, a bordo da língua afiada de gente como Vange Leonel, uma terrorista contra a babaquice.

Somem-se à lista de ganhos os contos, enviados por escritores dos quatro costados. Um conto foi, inclusive, a entrada de Padrella no grupo. Ao mostrá-lo, julgando-se a encarnação do Marquês de Sade, ouviu o parecer: “Pô, cara. Até a madre superiora escreveria isso”. Como se sabe, virou o jogo, ainda que nem sempre as bibliotecárias o reconheçam. Seu safadíssimo Meu bimbim, de 1997, já foi cadastrado em “literatura infantil”. E em literatura alemã — Padrella assina com o codinome Franz Hertel. Está explicado.

Com perdão ao clichê, Nelson Faria se antecipou no tempo. Faruk o confirma: “Os amigos tiravam sarro quando eu dizia isso, mas a gente tinha uma veia erótico-educativa. Discutíamos sexo com o leitor. A coluna Sexyterapia [da Peteca] era conceituada”, explica o hoje dono de uma editora de livros educativos. Faria frequentava o círculo de ilustrados de Curitiba. Faziam parte do seu rol médicos, psicólogos, escritores, uma gente cosmopolita, cujo posicionamento político não se reduzia a maldizer os fardados. Entre rodadas de uísque, discutiam a condição sexual — ledores que eram de Simone de Beauvoir e dos relatórios Kinsey e Hite.

Era a essa turma ilustrada — mantendo o anonimato, a pedidos — que o jornalista recorria na hora de responder às cartas mais cabeludas que recebia. E eram muitas. Segundo Faruk, atingiram o pico de 1,5 mil mensais. Podiam vir de um jovem em vias de cometer suicídio por se descobrir “guei”, de uma dona de casa apaixonada pelo cunhado, de adolescentes atormentados pelos supostos efeitos colaterais da masturbação. A formação dessa rede de colaboradores é com folga uma das maiores contribuições da Grafipar à sexualidade e ao comportamento. Em meio à ebulição dos estudos de gênero, causam impressão. Por infelicidade, Nelson Faria permanece no folclórico posto de idealizador da revista Rose, como se não houvesse nada além disso.

A história é conhecida. Em 1978, a turma da Grafipar cometeu uma barbeiragem ao criar a revista — talhada para ser a primeira publicação com fotos de homens nus, voltada para o público feminino. A equipe podia jurar que as mulheres eram doidas para ver o close de um pênis, assim como os marmanjos viravam piás bobos ao f lagrar um par de seios. Errou. Rose causava bocejos no público feminino. Mesmo assim, ultrapassou 70 edições. Saiu da falência anunciada assim que passou a ser comprada por homossexuais, firmando-se como uma das pioneiras no gênero.

Quanto ao folclore, diz respeito à logística de Nelson Faria para arrebanhar rapazes para posar. Sabe-se que eram da periferia e as sessões aconteciam em apartamentos “ou no mato”, como diz Padrella. “Não é brincadeira, está no imaginário sobre os gays. O veado não é um bicho do mato?”, debocha, sobre o modus operandi de Faria.

Qualquer que seja o segredo, não era sua única habilidade. Graças ao jornalista, o expediente de cartas dos leitores — setor maltratado pela imprensa em geral — colaborava para a tiragem tanto quanto as fotos de uma beldade qualquer, comprada, em sua maioria de agências. Apesar da pílula, da minissaia e das calças justas da disco dance, a vida sexual ainda se dava na alcova.

As cartas, que chegavam às pencas, traduziam esse obscurantismo. Podiam ter a inocência dos correios elegantes — com homens e mulheres relatando altura e peso, idade e cor de pele, em busca de correspondência. Ou relatar dilemas como a atração por um colega, ejaculação precoce, tamanho do pênis, passividade. Serviam de laboratório para criar, inclusive, novas revistas, algumas de um exotismo impagável. Podiam ser um marco do gênero, como a personagem Maria Erótica, de Cláudio Seto, ou apostas camicases, de vida curta, como Jagunço e Tupã, cujo teor pode-se calcular. Pintava até quadrinho erótico de terror. Os títulos, pérolas: “Perícia, revista policial que mata a cobra e mostra o pau; “Mandioca brava”; “Duas história de Katy Apache”; “Beto adormecido”...

A lenda

A propósito, a bem situada comunidade árabe de Curitiba não aplaudiu de pé a aventura dos Al-Khatib. Mas os desagravos ficaram na surdina. Até porque à falta de aprovação, impunha-se outra força — a curiosidade sobre a editora que saltou das páginas de Le Bon para a publicação de títulos pouco ortodoxos, como Sapeca e Jardim das Delícias. Havia quem tomasse a gráfica por um “antro de libertinagem”, profanadora de uma vila pacata que até então era sinônimo de vida monástica — fica lá o convento do ramo contemplativo das irmãs do Sion.

A maledicência só fez aumentar o disse-me-disse sobre o que acontecia na redação. Na imaginação de muitos, um salão repleto de mulheres nuas fumando Pallmall longo, sentadas na mesa de Faruk, um Hugh Hefner das araucárias. Ele ri. Longe disso. As reuniões de pauta com Nelson Faria e Rogério Dias eram tão destituídas de malícia que um sínodo de bispos devia ser mais sexy. “Para nós, qualquer assunto era normal do expediente”, amarra.

Como de resto, um dia o sonho acabou. No começo dos anos 1980, Faruk compra os direitos de publicar no Brasil o título da Penthouse americana. Guarda um dos números na gaveta do escritório. Trata-a como obra de arte. Perto do capricho da nova revista, a Peteca e suas irmãs pareciam primas pobres vindas do interior. Àquela altura, a abertura política e a facilidade em reproduzir fotograf ias conspirava contra os quadrinhos e fotonovelas, ambos artesanais. Seria uma transição perfeita, não fossem as bancas de revista assaltadas pelo erotismo de alta qualidade, pontif icado por estrelas da tevê, nutridas por cachês dignos de um Neymar. Na competição, a Graf ipar fechou as portas. Era 1983. Mas é outra história — bem menos excitante do que a que lhe deu origem.

A propósito: por ironia, essa trama continua secreta, esquecida na gaveta das cuecas. Não há exemplares das revistas na Biblioteca Nacional nem na Biblioteca Pública do Paraná. Diz muito. Quem quiser saber da Grafipar, vai ter de fazer como a historiadora Alessandra El Far, autora de Páginas da sensação — sobre a literatura proibida do início do século 20: garimpar. E se despir. Não se lê um catecismo com as roupas de hoje em dia.

José Carlos Fernandes é jornalista e professor universitário. Leciona na Universidade Federal do Paraná e escreve crônicas semanais para o jornal Gazeta do Povo.