O escritor paulistano Ferréz é um homem engajado. Ligado ao movimento hip-hop, autor de letras e discos no gênero, também criou o selo Literatura Marginal, que publica escritores da periferia, e a ONG Interferência, voltada à educação infantil. Além disso, tem a própria marca de roupas, a 1Dasul. Mas foi a literatura que escreve desde os anos 1990 que o tornou conhecido e o levou aos projetos acima citados. A partir de Capão pecado (2000), romance que retrata a realidade cruel do distrito paulistano Capão Redondo, Ferréz deu início à sua militância em torno da cultura da periferia.

Ferréz fala sobre isso na entrevista que segue. Também explica como se posiciona no mercado editorial brasileiro, onde a maioria dos escritores emerge da classe média. “É simples, eu não tomo cafezinho com o dono da editora, não estou do lado dos donos nem dos assessores, não estou no mercado restrito do livro”, diz o autor, que tenta burlar o esquema engessado de distribuição das editoras ao vender seus livros em lugares como supermercados e bares.

A escolha é consciente sim, esse livro foi criado no dia a dia pra ocupar esse espaço, para poder ser lido nas salas de aula, nos saraus, em todo lugar onde tiver alguém que não tem tanto acesso à literatura e quer ter uma experiência mais oral. Agora, fazer um balanço não é comigo, não tenho esse entendimento, eu vou fazendo e as pessoas vão se identificando ou não, e esses contos foram testados na rua, e o pessoal sempre perguntava, então joguei os outros mais “construídos” fora e parti pro ataque com os futuros leitores que eu trombava.

Ainda no prefácio de Os ricos também morrem, você faz uma definição de sua literatura. Escreve que pretende fazer um prefácio “que convença um futuro leitor, que seja escrito com inconformismo, que transmita o ódio de todos os dias iguais, sem uma vida justa para todos, que provoque não a revolução pessoal, mas a mudança da sociedade”. É possível afirmar que a sua literatura é inconformada, traduz a insatisfação daqueles que parecem não ter perspectiva de uma vida melhor e, mais que tudo, busca uma revolução social? O que acha disso?

Minha literatura é um reflexo do que sou também, então sou um cara muito inconformado, eu não entro em nenhuma briga sem argumento, e toda pobreza me incomoda, não consigo aceitar, entre tantas coisas, pessoas idosas que deveriam estar aposentadas, lotando os faróis para vender as coisas, pedindo R$ 1 na porta do “Bom Prato”. Não aceito os meninos com olhares vazios aos 12 anos de vida, muita coisa me deixa inconformado, um cara num carro de R$ 200 mil e ao lado um cara embrulhado com papelão. Essa elite que odeia tanto o pobre, que só fica reclamando da Bolsa Família, que tem argumento gratuito pra tudo, sendo que não sabe a real situação do povo, não entende o drama dos pobres, que olham toda a evolução e não fazem parte de nada, nada. De fritar a melhor carne pra elite e não ter ovo em casa, de proteger os portões de mansões e chegar em casa após a chuva e ter perdido o barraco.

Em Os ricos também morrem, há contos que apresentam, entre outras questões, a realidade daqueles que estão presos, como “Canto da sereia”, a falta de perspectiva de quem não tem acesso a quase nada, como “A história do ovo”, e até mesmo a falta de segurança que atinge tudo e todos, mesmo os ricos, como “Imagens flagram”. De um modo geral, não parece existir redenção para os seus personagens. O mundo a respeito do qual você escreve não tem solução? Não tem luz no fim desse “túnel”?

Tem luz, mas é só pra quem pode pagar por ela, tem energia pra quem tem acesso a isso, e o outro lado do povo está assim. Não inventamos essas histórias como ficção, eu amarro como ficção, dou argumentos para reduzir essa realidade a um nível de desconforto que seja até tolerável. Tento na verdade empacotar um pedaço dessa realidade, mas é vista por mim. Comida e regurgitada por mim, então não é uma realidade pura. Eu só escrevo quando sinto de verdade que aquela história tem que ser contada. Se eles têm esperança? Sim! Se há esperança? Difícil.

Em Ninguém é inocente em São Paulo, de 2006, havia mais contos escritos em primeira pessoa do que em Os ricos também morrem, de 2015, onde aparecem mais textos literários em terceira pessoa. Essa escolha, entre primeira e terceira pessoa, foi calculada? Prefere escrever em primeira ou em terceira pessoa? Qual a diferença?

Bom, mais fácil é em primeira pessoa, mas eu queria dar voz autêntica a esses personagens, então a terceira é melhor para dizer isso dessa forma. Tem voz ali que é só ela por si só, não tem que ter nem introdução nem nada, você entra no pedaço daquela história, naquele momento, e sai dele também no meio, pois a vida é assim, nem tudo tem final.

Você costuma usar o termo “literatura marginal” como marca identitária para seus escritos e de outros “escritores periféricos” — como na publicação que organizou, intitulada Literatura Marginal: talentos da escrita periférica (2005). O termo também já foi usado, com outra conotação, pelos escritores dos anos 1970. O que esse termo representa para você? É uma forma de colocar seus textos no centro da periferia (produção, circulação), ou, de algum modo, marcar-se como fenômeno de resistência diante de uma “cultura hegemônica”, que historicamente inventa seus cânones?

É simples, eu não tomo cafezinho com o dono da editora, não estou do lado dos donos nem dos assessores, não estou no mercado restrito do livro. Não exerço influência dessa forma, então minha luta é na rua, nas escolas, nas palestras que faço, e pra isso a identidade de literatura marginal, que vem das margens, que vem do povo, que tem o sapato com pó da rua. Não vivemos disso 100%, pois temos que trabalhar para comer, para vestir, e a literatura se mistura com essa militância. Então nas ruas somos tratados como um cantor de rap é tratado, pedem fotos, pedem autógrafos, porque eles veem essa luta nos bairros, nas quermesses, nos shows, a gente tá sempre encostando e mandando ali um texto. A nossa literatura é marginalizada, mesmo estando em grandes editoras, porque um ladrão não deixa de ser ladrão porque roubou um banco, então o crime do raciocínio crítico que a gente promove ainda é crime. Não engrossamos a fila desses tipos, não pertencemos a esse mundo, enquanto eles discutem quem vai ganhar tal prêmio, a gente tá preocupado com a próxima chacina, com o próximo mano que não vai voltar pra casa.

Você tem leitores tanto “no centro” quanto “na periferia”. Como se relaciona com esses diferentes públicos, haja vista que sua obra também é publicada fora do país?

Meu relacionamento é assim: quando tem evento, e sou contratado pro centro, então faço meu trampo, quando tô na minha vida normal, tô na quebrada, ou andando por outras que me chamam, seja pra comer na casa de alguém ou pra fazer um recital de poesia, ou uma palestra, eu encosto também.

Aliás, seus livros já estão traduzidos em alemão, inglês e espanhol. O escritor Cristovão Tezza costuma dizer que a literatura brasileira não existe fora do país, é lida em círculos muito restritos no exterior, como nos departamentos de Letras das universidades. Concorda? Como é sua relação com leitores e editores estrangeiros?

Bom, agora chegou a notícia de que o livro infantil que fiz está acabando de ser traduzido pra Coreia do Norte, e assinei contrato também para uma tradução em espanhol. Em casos como a Argentina, já estou indo pro quinto livro lançado. Então tem tido um progresso, no meu caso, quando vou pra outros países, faço os eventos principais, e também os que os militantes me chamam, então vejo a literatura circular por esses lugares também. O Tezza tem esse pensamento, que também tem seu sentido, mas eu sempre fico além do tempo nos eventos e vou costurando novas formas, saio do modelo formal de ficar ali sentando só pra autógrafo no dia da feira, e estico mais eventos e mais coligações, sejam movimentos feministas, espaços de hip-hop, cultura underground. Onde chamar a gente tá colando. Já estive em países sem estar em evento oficial, e fiquei por lá nos movimentos alternativos, nas escolas, e depois de um tempo, houve pedidos para voltar, dessa vez, para eventos oficiais. Nunca foi fácil, então a gente vai construindo de pouco em pouco.

Há alguns anos a literatura brasileira viveu uma onda de autoficção, livros que retratavam, em maior ou menor grau, experiências do próprio autor. Capão pecado, logicamente, fala sobre a sua realidade. Você considera seu primeiro romance um livro de autoficção?

Nem a pau, o livro é ficção, e claro que tem um pedaço de mim ali, mas tem muitas vidas de outros, e muita história também criada. Autoficção deixa pra quem sabe fazer bem, como o Ricardo Lisias. Quando fiz Capão pecado, tava numa crise foda, desempregado, passando dificuldade, então é um livro que só existe pela teimosia. Nunca pensei nele por esse lado. Peguei amigos como referência para os personagens, mas mutilei suas vidas e ficcionalizei quase tudo. É um livro de um menino que queria ser escritor, um menino que não conseguia dormir à noite por causa da troca de tiros. Pior que vendo assim, talvez você tenha razão.

A literatura brasileira é feita pela e para a classe média. Como você, que veio da periferia, analisa essa produção feita por professores, jornalistas e críticos? Ou, em outras palavras, a literatura brasileira fala, também, para a periferia?

Não. Ela fala em sua maioria para quem convive com eles, a maioria não consegue saber o que é essa literatura. As pessoas gostam do que é bom, mas elas primeiro tem que ter acesso a isso, e da forma que é feito, é pra não ter acesso. Você tem exemplares mofando nas prateleiras, e as editoras conservadoras não criam métodos de vendas diferentes. Lembro que uma vez arrumei uma rede de mercados para vender meus livros e uma das editoras que tive falou que não tinha interesse em vender meus livros lá. “Como vamos vender livros pra essas pessoas que estão comprando carne e arroz?”, disseram. Então elas passam pelo caixa e compram revistas como Playboy, Caras, que é o que tem. Podiam muito bem comprar livros do Marcelino Freire, Fabrício Carpinejar, João Carrascoza, se esses autores estivessem disponíveis lá.

Historicamente, temos uma cultura que se pretende comum. Um tipo de cultura carregada de marcas de distinção social, muitas vezes, de visão conservadora. Você já foi ameaçado de ser preso por seus escritos e já teve o Capão pecado contestado como leitura indevida, por conta da linguagem, em algumas escolas do país. O que pensa sobre o assunto?

Quando fui algemado e levado pra delegacia, não imaginei que um texto tivesse essa força, meu pai não acredita até agora. E quando professores foram demitidos por terem adotado o Capão pecado nas escolas, fiquei muito triste, pois esses jovens vão ter contato de outra forma com esse mundo. Mas não podia ser de outra maneira: o dia em que parar de incomodar, a gente vai estar fazendo coro com o inimigo.

Você estreou com um livro de poesia, Fortaleza da desilusão, mas foi com o romance Capão pecado que se tornou conhecido. Desde então, não voltou mais à poesia. A prosa é a linguagem em que você se encontrou como escritor? Pretende ainda voltar à poesia?

Faço poesia toda semana, só não publico, guardo pra mim. Amo a poesia e aqui, na zona sul, ela conversa muito com o rap. Então faço um mix disso, uma literatura hip-hop, que só recito em espaços da molecada, em shows, quermesses, aí a gente joga pra ganhar. Também estou numa fase de contos e crônicas, e estou curtindo muito. Fora os livros infantis que cada vez amo mais escrever.

Divulgação

Você também tem uma experiência como editor, com o Selo Povo, da Editora Literatura Marginal. Como é esse trabalho? Como seleciona e distribui autores e livros?

Com as três revistas que lançamos desde 2000 nas bancas, já temos mais de 45 autores e agora estamos editando o quinto livro pelo Selo Povo, de um menino de Itapecerica da Serra, chamado Wesley Barbosa. Ele tem 22 anos e até final do ano sai seu livro, que é um trabalho de militância pela cultura, mas, principalmente, para que o novo surja. Somos críticos e editamos o livro com muita cobrança, para que os autores permaneçam no mercado e consigam seguir suas carreiras. A periferia é muito mais cobrada, então temos que prestar atenção nisso. Temos, como toda editora pequena, problemas na distribuição, mas a gente supera isso fazendo o caminho inverso, transformando cada leitor e escritor num multiplicador, então assim vai caminhando.

Os títulos dos seus livros são impactantes, como Manual prático do ódio, Ninguém é inocente em São Paulo e Os ricos também morrem. Como, em geral, eles surgem?

Toda vez que termino um livro, aparece o título do próximo bem na minha cara, até me cansa isso, pois às vezes o título surge e eu tenho que fazer algo com ele. É dessa forma. O conteúdo vai sendo criado no dia a dia, na correria entre um trabalho e outro que faço, aí paro em qualquer lugar e escrevo um trecho, sempre à mão, depois junto todos esses papéis picados e monto o livro. Agora estou mais moderno e tenho uns caderninhos pra não ficar tanta zona.

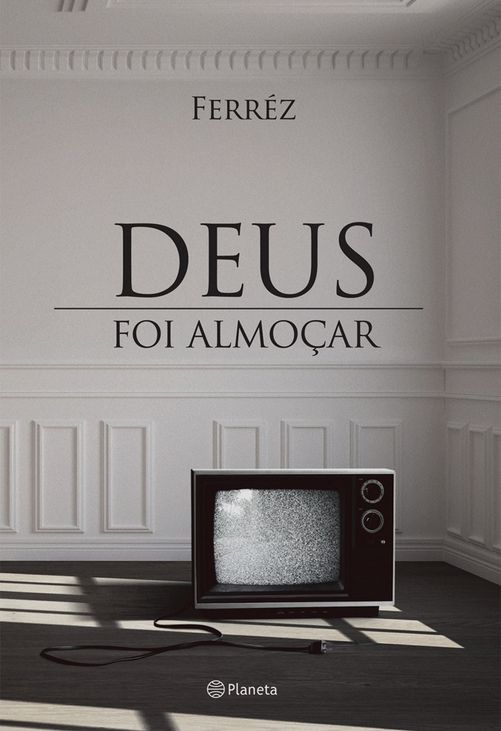

Você costuma dizer que no Capão Redondo “a miséria é senhora”. Mas o perfil de seus personagens em Capão pecado, Manual prático do ódio e Deus foi almoçar mostra que a miséria está muito mais na falta de estrutura “da quebrada”, e menos nos personagens. Até que ponto acha que a precariedade da periferia desenha os sujeitos que nela habitam?

O fluxo é esse, não tem como conviver com tanto não e fazer coisas monumentais, a vida na quebrada faz a gente dessa forma. Burlar o sistema é difícil, não impossível, mas a grande maioria segue o ritmo já programado.

A violência é uma marca de sua prosa. Por outro lado, algumas descrições de Manual prático do ódio — como, por exemplo, o trecho em que narra a solidão da personagem Eliana — trazem uma melancolia que funciona como respiro na leitura, um contraste com a violência. Como esta violência, no sentido mais bruto, se faz presente na cultura dos moradores da periferia e dos processos de formação de subjetividade?

Na real, essa pergunta é um quebra cabeça pra mim, não sei dizer não, só sei que é assim que vejo e que escrevo. Sinto solidão numa dona de casa que conheço e ela vira uma parte de um livro, se sinto ódio nos olhos de um mano, eu guardo esse momento. O que isso vira depois, aí já não tenho noção pra dizer o que é.

Você, por meio de sua escrita, questiona o acesso aos bens culturais, a dicotomia entre “baixa e alta” cultura, coloca a sua própria cultura como formadora de linguagem. Indica também a necessidade urgente de compreensão do mundo, de como as coisas funcionam, para o levante de autoestima dos periféricos. Ou seja, colabora com processos de construção do conhecimento por vias não formais. Diante disso, poderia falar um pouco sobre como interage com sua comunidade?

Bom, eu tô respondendo esse questionário daqui da loja de roupas no centro do Capão Redondo. Paro um pouco, vou atender um cliente, depois volto a responder, bom, essa é minha vida. Saio daqui, vou pra padaria, tomo um café e vou pra casa, no caminho sempre tem alguém encostando e perguntando se tenho dicas sobre redação, pois o cara vai prestar concurso. Outra encosta e diz se pode caminhar comigo porque tá com uma puta neurose em casa, aí um menino diz que apanhou do pai em casa, eu digo que a gente mora perto do lixo, mas não faz parte dele, que tudo é uma fase e assim a gente vai vivendo.

A ideia da casa como um lar “não ideal” (sempre com aspecto de estar em obra) — carente não só do alimento, mas também de artefatos dignos, de conforto que gera vontade de permanência — está bastante presente em seus textos. No entanto, em Amanhecer esmeralda, seu livro infantojuvenil, você indica um caminho possível de mudança, relacionando o cuidado de si, com o cuidado do lar, da casa, que se expande para a comunidade. O objetivo foi fazer um contraponto à sua própria obra, de alguma maneira?

Acho que sim, nunca pensei nisso, só tento contar histórias que possam espelhar, sei lá, trazer mudanças, e a história do Amanhecer é pra isso, dizer pra menina e pro menino de quebrada que a periferia tem seu lado bom, que não é só crime, álcool e destruição, que no fim das contas existe mesmo luz no fim do túnel, mesmo que a gente não veja, ela com certeza está lá, e a gente pode imaginar pelo menos.