Ensaio: Roubando Wilson Bueno

Joca Reiners Terron

Encontrando-me diante da incumbência de escrever um artigo sobre Wilson Bueno (1949-2010), percorri as empoeiradas prateleiras de minha estante em busca de seus livros, sem encontrá-los. Deveriam estar lá, mas tinham desaparecido, assim como o próprio Bueno. Como lembrança um tanto tímida, restava apenas a edição tipográfica de Manual de zoofilia, realizada pela Editora Noa Noa em 1991. Em seu frontispício me deparei com a seguinte inscrição: “Rapto poético operado na Livraria Ghignone, setembro de 1993, Curitiba.” A letra torta, sem dúvida, é minha; igualmente, a mania avessa de roubar livros.

Com isso, cogitei a possibilidade de que os outros títulos de Bueno, quem sabe um troco devolvido a este bibliófilo gatuno pelo destino, tivessem sido roubados por um viciado torpe qualquer. A chance de ter acontecido não é remota, pois mantenho convivência intensa com os de minha laia. E boa parte dos livros do autor paranaense terminam por inspirar tal comportamento tão repreensível (de repente lembro que escrevo para o veículo impresso de uma biblioteca), pois são raros. Contudo sua rareza não é resumida à dificuldade de encontrá-los, estendendo-se ao conteúdo estranho e à fatura incomum. Numa paráfrase do excerto de Shakespeare que abre o Manual, é possível afirmar que os livros de Wilson Bueno são afins com o reino animal porque gritam quando são lidos e esse grito pode enlouquecer quem os lê. São, portanto, o puro grito de uma subjetividade, como afirmou Leminski.

Por muito tempo, porém, Wilson atendeu por nome diferente entre os poetas de minha quadrilha, uns tarados por literatura que se reuniam em volta de um trailer de cachorro-quente chamado Baleia Azul, no campus da Ilha do Fundão em frente à faculdade de letras no final dos anos 1980, e depois, na Unesp de Bauru dos anos 1990. Nessa época, todos esses delinquentes chamavam Wilson Bueno de Nicolau, suplemento literário que fez a cabeça de uma geração inteira e cuja identificação com seu editor só não era maior do que aquela existente conosco, seus leitores. Éramos então o próprio Nicolau, e através de sua absorção periódica nos tornávamos um pouco representantes da geração de escritores publicada em suas páginas. Havia um iceberg emergindo ali que representava a ponta da literatura a ser produzida na década seguinte.

Em suma, ao sermos todos nicolaus, nos tornávamos ― matogrossenses, paulistas, cariocas ― um tanto paranaenses. Ou ao menos assim desejávamos sê-lo: um pouco Valêncio Xavier e Manoel Carlos Karam; um mix nipoguarani de Alice Ruiz com Josely Vianna Baptista; mezzo Leminski mezzo Jamil Snege: totalmente Wilson “Nicolau” Bueno. Através das páginas do jornal também aprendemos a nos espelhar em autores mais jovens, como os poetas de Londrina, a San Francisco hippie beatnik de Marcos Losnak, Rodrigo Garcia Lopes, Mário Bortolotto e Maurício Arruda Mendonça sob os auspícios orientais de Nenpuku Sato, Haruo Ohara, Shinshiti Minowa et alii.

Finda a aventura jornalística, chegaria a literatura propriamente desdita de Wilson, gestada enquanto ele editava o Nicolau, surgindo os Buenos y Malos de Mar Paraguayo (1992) e Cristal (1995), seu primeiro romance, além de toda a animália mitopoética usada para retratar o confuso erotismo humano de Manual de zoofilia (1991) ou os tankas de Pequeno tratado de brinquedos (1996); Bolero’s Bar (1986), um pré-Wilson, tratava-se então de pura lenda inalcançável, conhecida somente com a edição conjunta com o inédito Diário vagau (posterior, de 2007).

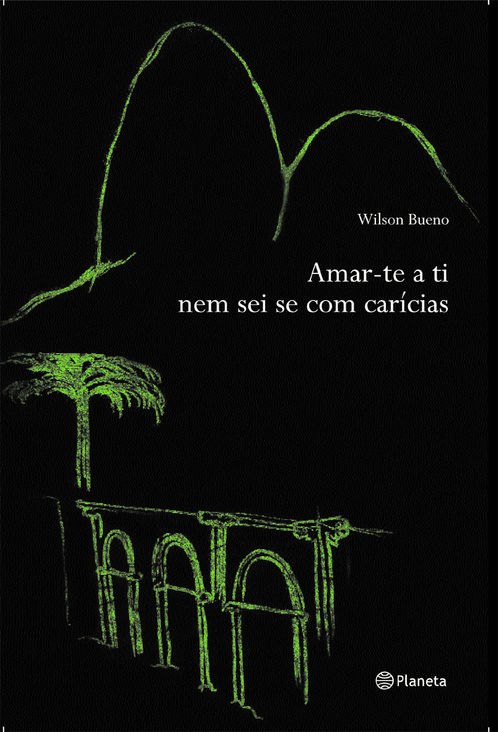

Bueno era um exímio esgrimista da poesia em prosa, gênero que exige mãos hábeis e despudoradas. Nesse terreno, não é difícil atolar em certo tom altissonante que pode melar de artificialismo qualquer peça literária. Suas narrativas mais apreciadas, como a novela Mar Paraguayo ou Meu Tio Roseno a Cavalo, estão impregnadas de uma forma mestiça que trafega entre o lírico e o experimental, desequilibrando-se na selvageria do portunhol sem deixar de lado algum aspecto paródico (feito o machadiano Amar te a ti nem sei se com caricias e os ecos de Rosa em Tio Roseno), mas sem incorrer em pompa. Apoiada na animalidade e em certa poética do mínimo e do impuro, Wilson Bueno parece ter pés fincados tanto em Manoel de Barros quanto em certo nebarroso perlongheriano com o qual permanece fortemente identificado.

O romance Mano, a noite está velha (2011), primeiro póstumo de Bueno a ser publicado, é sua ficção mais pessoal. Em tom de peroração insone, um narrador sexagenário conversa com o irmão morto acerca da vida e dos erros de ambos, estendendo-se noite adentro. O “Mano” do título é às vezes substituído por “Bolaño” ou “Hilda” (a Hilst, certamente), suscitando esquisitices que são acrescidas de outras tantas coincidências relacionadas ao triste destino do autor, o malfadado amor homoerótico dentre elas, numa identificação romântica do destino existencial do escritor.

Profeta barroco, Wilson Bueno anteviu seu próprio final entre as linhas tortuosas desse belo testamento literário. Assassinado brutalmente no ano passado, sua perda ainda não foi de todo assimilada pelo meio cultural brasileiro. E não é de todo irrepreensível pensar que, enquanto roubávamos seus livros, alguém o roubava de nós.

Joca Reiners Terron é escritor. Publicou Curva de rio sujo e Sonho interrompido por guilhotina, entre outros. Seu último livro é o romance Do fundo do poço se vê a lua (Companhia das Letras, 2010). Mora em São Paulo.

Encontrando-me diante da incumbência de escrever um artigo sobre Wilson Bueno (1949-2010), percorri as empoeiradas prateleiras de minha estante em busca de seus livros, sem encontrá-los. Deveriam estar lá, mas tinham desaparecido, assim como o próprio Bueno. Como lembrança um tanto tímida, restava apenas a edição tipográfica de Manual de zoofilia, realizada pela Editora Noa Noa em 1991. Em seu frontispício me deparei com a seguinte inscrição: “Rapto poético operado na Livraria Ghignone, setembro de 1993, Curitiba.” A letra torta, sem dúvida, é minha; igualmente, a mania avessa de roubar livros.

Com isso, cogitei a possibilidade de que os outros títulos de Bueno, quem sabe um troco devolvido a este bibliófilo gatuno pelo destino, tivessem sido roubados por um viciado torpe qualquer. A chance de ter acontecido não é remota, pois mantenho convivência intensa com os de minha laia. E boa parte dos livros do autor paranaense terminam por inspirar tal comportamento tão repreensível (de repente lembro que escrevo para o veículo impresso de uma biblioteca), pois são raros. Contudo sua rareza não é resumida à dificuldade de encontrá-los, estendendo-se ao conteúdo estranho e à fatura incomum. Numa paráfrase do excerto de Shakespeare que abre o Manual, é possível afirmar que os livros de Wilson Bueno são afins com o reino animal porque gritam quando são lidos e esse grito pode enlouquecer quem os lê. São, portanto, o puro grito de uma subjetividade, como afirmou Leminski.

Por muito tempo, porém, Wilson atendeu por nome diferente entre os poetas de minha quadrilha, uns tarados por literatura que se reuniam em volta de um trailer de cachorro-quente chamado Baleia Azul, no campus da Ilha do Fundão em frente à faculdade de letras no final dos anos 1980, e depois, na Unesp de Bauru dos anos 1990. Nessa época, todos esses delinquentes chamavam Wilson Bueno de Nicolau, suplemento literário que fez a cabeça de uma geração inteira e cuja identificação com seu editor só não era maior do que aquela existente conosco, seus leitores. Éramos então o próprio Nicolau, e através de sua absorção periódica nos tornávamos um pouco representantes da geração de escritores publicada em suas páginas. Havia um iceberg emergindo ali que representava a ponta da literatura a ser produzida na década seguinte.

Em suma, ao sermos todos nicolaus, nos tornávamos ― matogrossenses, paulistas, cariocas ― um tanto paranaenses. Ou ao menos assim desejávamos sê-lo: um pouco Valêncio Xavier e Manoel Carlos Karam; um mix nipoguarani de Alice Ruiz com Josely Vianna Baptista; mezzo Leminski mezzo Jamil Snege: totalmente Wilson “Nicolau” Bueno. Através das páginas do jornal também aprendemos a nos espelhar em autores mais jovens, como os poetas de Londrina, a San Francisco hippie beatnik de Marcos Losnak, Rodrigo Garcia Lopes, Mário Bortolotto e Maurício Arruda Mendonça sob os auspícios orientais de Nenpuku Sato, Haruo Ohara, Shinshiti Minowa et alii.

Finda a aventura jornalística, chegaria a literatura propriamente desdita de Wilson, gestada enquanto ele editava o Nicolau, surgindo os Buenos y Malos de Mar Paraguayo (1992) e Cristal (1995), seu primeiro romance, além de toda a animália mitopoética usada para retratar o confuso erotismo humano de Manual de zoofilia (1991) ou os tankas de Pequeno tratado de brinquedos (1996); Bolero’s Bar (1986), um pré-Wilson, tratava-se então de pura lenda inalcançável, conhecida somente com a edição conjunta com o inédito Diário vagau (posterior, de 2007).

Bueno era um exímio esgrimista da poesia em prosa, gênero que exige mãos hábeis e despudoradas. Nesse terreno, não é difícil atolar em certo tom altissonante que pode melar de artificialismo qualquer peça literária. Suas narrativas mais apreciadas, como a novela Mar Paraguayo ou Meu Tio Roseno a Cavalo, estão impregnadas de uma forma mestiça que trafega entre o lírico e o experimental, desequilibrando-se na selvageria do portunhol sem deixar de lado algum aspecto paródico (feito o machadiano Amar te a ti nem sei se com caricias e os ecos de Rosa em Tio Roseno), mas sem incorrer em pompa. Apoiada na animalidade e em certa poética do mínimo e do impuro, Wilson Bueno parece ter pés fincados tanto em Manoel de Barros quanto em certo nebarroso perlongheriano com o qual permanece fortemente identificado.

O romance Mano, a noite está velha (2011), primeiro póstumo de Bueno a ser publicado, é sua ficção mais pessoal. Em tom de peroração insone, um narrador sexagenário conversa com o irmão morto acerca da vida e dos erros de ambos, estendendo-se noite adentro. O “Mano” do título é às vezes substituído por “Bolaño” ou “Hilda” (a Hilst, certamente), suscitando esquisitices que são acrescidas de outras tantas coincidências relacionadas ao triste destino do autor, o malfadado amor homoerótico dentre elas, numa identificação romântica do destino existencial do escritor.

Profeta barroco, Wilson Bueno anteviu seu próprio final entre as linhas tortuosas desse belo testamento literário. Assassinado brutalmente no ano passado, sua perda ainda não foi de todo assimilada pelo meio cultural brasileiro. E não é de todo irrepreensível pensar que, enquanto roubávamos seus livros, alguém o roubava de nós.

Joca Reiners Terron é escritor. Publicou Curva de rio sujo e Sonho interrompido por guilhotina, entre outros. Seu último livro é o romance Do fundo do poço se vê a lua (Companhia das Letras, 2010). Mora em São Paulo.