Ensaio | Carlos Drummond de Andrade

O par dialético em Drummond

O professor da Universidade de São Paulo (USP) Luiz Roncari explica por que os livros A rosa do povo, de 1945, e Claro enigma, de 1951, formam um par, representando o coração pulsante e possivelmente o ápice e a plena maturidade da poesia de Carlos Drummond de Andrade

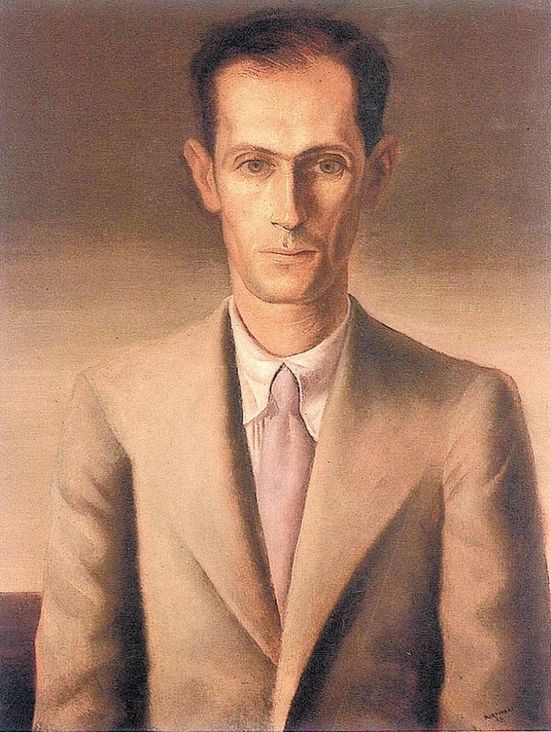

Reprodução

Carlos Drummond de Andrade recriado por Cândido Portinari.

Os livros A rosa do povo, de 1945, e Claro enigma, de 1951, formam um par e representam talvez o ápice e a plena maturidade da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Serão eles que definirão a rota de sua obra poética e ele a seguirá, sempre com acréscimos, porém com poucas alterações de rumo e dificilmente a ultrapassando. Ele os publicou já entrado na casa dos 40 anos, praticamente na metade da vida, nascido em 1902 e falecido em 1987. Do meu ponto de vista, eles são como o coração pulsante da sua extensa obra, estão no centro dela e compõem um núcleo inquieto e inquietante que obriga o seu leitor assíduo, depois de cada novo livro, a se voltar e se reportar sempre a eles.

Ambos contém separadamente um conjunto de poemas da mais alta elaboração e complexidade, e ficam ali vibrantes em diástoles e sístoles. Como tudo em Drummond, trata-se de um par antitético e carregado de tensões. Já eles parecem puxar para lados opostos, com um querendo se distender e o outro contrair — enquanto A rosa do povo abre-se para o mundo, dando continuidade aos livros Sentimento do mundo e José, o segundo tende fortemente a fechar-se na poesia e preocupar-se sobretudo com ela, como nos exemplos extremados de poemas como “Oficina irritada” e “Opaco”.

Já os títulos dos livros também formam pares com dois membros e tendem a compor oximoros, ao reunir termos indicando mais “ligações perigosas” — Les Liaisons Dangereuse, livro de Choderlos de Laclos que Drummond, significativamente, traduziu por essa mesma época, em 1947 — do que um casamento harmonioso. Assim eles têm também entre si as suas dissonâncias, senão oposições. O título de A rosa do povo é composto por duas metáforas, o primeiro membro, a rosa, está no lugar de poesia, que remete ao belo e às obras elevadas do espírito, enquanto o segundo termo, “povo”, aponta para o baixo, o mundo pobre da necessidade, “a palavra carne”, com o que o poeta pretende contrariar a orientação convencional da poesia que quer negar, aquela sonolenta e apagada, que rima “sono” com “outono”, justamente o que ele faz, contrariando a própria promessa de não fazê-lo. E o poeta deve ter sorrido da própria ironia, de quem nega fazer, fazendo. As conotações negativas desse termo são mais acentuadas ainda no Brasil, “país sem povo”, como se diz e verdade reafirmada a cada novo golpe, onde ser do povo não é motivo de orgulho, como nos países de forte tradição republicana, como a França, que tanto se procurou imitar por aqui, mas de rebaixamento e coisa reles.

Já o título de Claro enigma é explícito, não recorre às figuras usuais da linguagem poética, mas compõem igualmente um oximoro, cujos termos negam um ao outro: o que é claro não pode ser obscuro, nem o enigmá- tico pode ter clareza. Porém, no fundo, tanto um livro como o outro tratam da dificuldade de se acomodar na mesma obra duas dimensões contraditórias do sujeito moderno: a da sua vida no mundo social e político com os homens e a da realização da obra poética a que escolheu se destinar: “Já agora te sigo a toda parte,/ e te desejo e te perco, estou completo,/ me destino, me faço tão sublime”. É importante notar a coloca- ção na voz ativa, “me destino”, ato que estava em suas mãos, e não na passiva, “destinado”, conforme a concepção idealista de vocação, de obediente a um chamado superior e de fora, Beruf.

É no final do primeiro poema de A rosa do povo, “Consideração do poema”, onde o poeta, como diz seu título, reflete intelectualmente sobre a sua poética, porém na forma da poesia, que Drummond chega à uma síntese dessas duas dimensões que ele quer igualmente afirmar. Isto ele o faz num de seus versos mais engenhosos, sem porém os adornos e as acrobacias verbais do ingegno barroco, mas com inteira simplicidade, como para contrariar a maneira a qual recorre:

tão firme, tão fiel... Tal uma lâmina,

o povo, meu poema, te atravessa.

A primeira reação do leitor desses dois versos tão pouco poéticos é de estranheza, pela ambiguidade que provocam e nos faz pensar em coisa mal feita. Porque foram escritos desse modo tão contorcido e confuso e como entendê-los se tudo poderia ser dito de uma forma mais direta e clara? Capricho, gosto da obscuridade? Porém, apreciando-os bem, vemos que não têm nada de prosaico nem de maneirismo. A sua concepção segue a busca do propriamente poético, a procura da síntese e da condensação: dizer o máximo e o mais difícil com o mínimo e sem a perda da complexidade ou redução simplificadora do que é já em si ambíguo e contraditório. A confusão surge quando perguntamos o que estão querendo nos dizer: se é, como uma lâmina, que o povo atravessa a sua poesia, ou o oposto, se é esta que assim o fere e o traspassa? É só ao tentarmos responder a essa questão que descobrimos que na verdade eles querem dizer as duas coisas: que tanto o povo atravessa a sua poesia agudamente, “como uma lâmina”, assim como o faz também a sua poesia ao povo. Nessa forma poética sintética e incômoda, pois não se dá a entender logo na primeira leitura e sem reflexão, é a própria poesia ou o fazer poético que lhe dá os meios de superar dialeticamente numa síntese essa contradição que experimenta na vida.

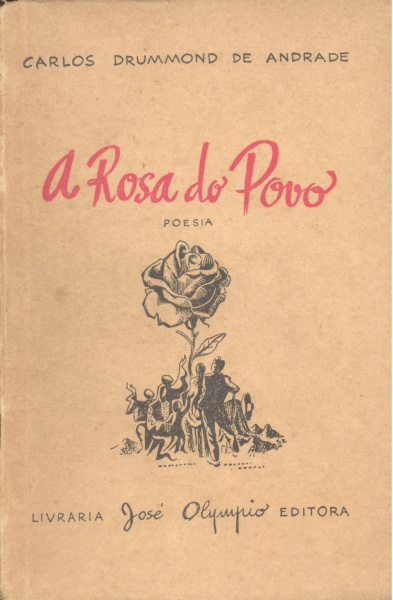

Reprodução

As primeiras edições de A rosa do povo e Claro enigma, obras fundamentais de Drummond.

Os dois últimos poemas de Claro enigma, “A máquina do mundo” e “Relógio do Rosário”, formam outro par, dos mais densos, por isso também dos mais estudados. Muito resumida e esquematicamente, o primeiro poema fala de um encontro e uma recusa do poeta. Ele, num mundo provinciano particular, numa estrada pedregosa de Minas, e ao entardecer, a hora em que a ave de Minerva alça seu voo, mas também os corvos agourentos povoam o céu, “e aves pairassem/ no céu de chumbo, e suas formas pretas”, se depara com o universal, “a máquina do mundo”, como numa epifania. É ela que se abre a ele e lhe oferece o que sempre procurara, como Sísifo, “se em vão e para sempre repetimos/ os mesmos sem roteiro tristes périplos”, a verdade mítica da origem de tudo, que lhe daria “essa total explicação da vida”. O que ela lhe oferece é uma visão totalizante, que ia do petrificado mundo mineral, “no sono rancoroso dos minérios”, às mais altas elaborações humanas, “monumentos erguidos à verdade”: “...vê, contempla,/ abre teu peito para agasalhá-lo.”

A máquina do mundo, como a própria Natureza antropomorfizada e deificada, “alguém sobre a montanha”, se mostra a ele, “alguém, noturno e miserável”, e lhe oferece um conhecimento de todos os seus mistérios e mitos, como numa revelação. Porém, diante dela, o poeta sofre primeiro internamente uma mutação, “como se outro ser, não mais aquele/ habitante de mim há tantos anos,/ passasse a comandar a minha vontade”. E ele recusa o que sempre procurara, “incurioso”, e desdenha o que lhe era ofertado, “que se abria gratuita a meu engenho”. No fundo, o poeta fala da sua escolha pela obscuridade e limitações do humano à oferta grandiosa do conhecimento revelado e da metafísica, “enquanto eu, avaliando o que perdera,/ seguia vagaroso, de mãos pensas.” Numa atitude resignada sugerida pelas “mãos pensas”, mas consciente agora, o poeta aceita lúcido as suas limitações do humano e segue o seu caminho na estrada pedregosa.

O segundo poema, schopenhaueriano, se passa num outro momento do dia, “Era tão claro o dia,” porém o que o encobre e carrega o poeta às paragens internas de si é o som de outro sino e a outro encontro: “mas a treva,/ do som baixando, em seu baixar me leva// pelo âmago de tudo e no mais fundo”. O poema “Relógio do Rosário” fala de outra máquina, não mais a macrocósmica da Natureza, mas a micro da cultura, daquela feita pelo homem para sinalizar o tempo, o seu tempo. O relógio da igreja é sonoro, como o sino, outra máquina que anuncia junto com as horas os nascimentos e as mortes, e é ele o traço de ligação com o poema anterior, “um sino rouco”. Mas agora o som ao mesmo tempo que o remete ao âmago e fundo de si e de sua dor o leva a encontrar lá também “o choro pânico do mundo”.

É na dor que o indivíduo supera a sua solidão e se solidariza num entranhamento promíscuo, dele com o mundo dos homens, pois é aí também que se harmoniza musicalmente e em canto com o coletivo: “decifro o choro pânico do mundo,/ que se entrelaça no meu próprio choro,/ e compomos os dois um vasto coro.” Não obstante, essa dor de si é ao mesmo tempo também desejo, na medida em que embriaga e promete o êxtase: “Oh dor individual, afrodisíaco/ selo gravado em plano dionisíaco”.

A dor do mundo e do humano é a matéria universal, representada desde o sistema ptolomaico mecânico das esferas nas quais se movem os planetas, de todos os espaços e tempos, passados e futuros: “dor do espaço e do caos e das esferas,/ do tempo que há de vir, das velhas eras!”. Ao contrário do que se prega, é ela, a dor, e não o amor a nossa matéria, “O amor não nos explica”, pois ele perde a sua essência sublime, como já pensavam os românticos, “ao contato furioso da existência”, e esta não passa de um exercício “de pesquisar de vida um vago indício”, e nela descobrimos que, “vivendo,/ estamos para doer, estamos doendo.” Porém, é na recordação da própria poesia que o poeta encontra ainda um sinal de vida, nas tênues lembranças de alguns fiapos do poema desiludido de Raimundo Correia, “As pombas”, que compara os sonhos da juventude, “No azul da adolescência as asas soltam/ Fogem”, como as pombas dos pombais. Só que, ao contrário dos sonhos, à tarde elas retornam aos pombais. São dos farrapos desse poema que nosso poeta vê emergir algum sinal “de vida vago indício”, ainda que o encontre no ossário do pó cinza das tumbas.

Reprodução

Drummond dedicou sua vida à poesia, que mergulha na complexidade e na contradição do ser humano.

Talvez, se lembre também de Manuel Bandeira, para quem só se salvava a sua poesia como as cinzas da fogueira das horas. É o que parece nos dizer timidamente no último dístico do poema. Aí ele vê ainda uma cor de vida como algum sonho de esperança que retorna como as pombas:

Mas, na dourada praça do Rosário,

foi-se, no som, a sombra. O columbário

já cinza se concentra, pó de tumbas,

já se permite azul, risco de pombas.

É dor, mas algum azul de sonhos como pombas, raquítico, há, retorna?

Luiz Roncari é professor sênior da área de Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP). Vive em São Paulo (SP)