Conto | Newton Sampaio

CACO DE GENTE

Na fazenda Ubirajara, — situada um pouco além de Japira — ia um rebuliço medonho. Todos se movimentavam. Em tudo se mexia. Aqui, um arranjo melhor nos móveis sem luxo. Uma limpada nas louças antigas, acolá.

— Anda, Tiloca, não seja nhenga.

— Arruma a mesa duma vez, Zita.

E dona Cecília, arrastando seu reumatismo e seus precoces cabelos brancos, não dava trégua às crioulas. Queria tudo em ordem. Pudera! Logo mais chegaria o primogênito do casal, o Ricardo, mais adulado do que ninguém, e que, justamente por viver quase sempre longe, em estudos superiores, recebia ao chegar os melhores carinhos, os mais desvanecedores agrados.

O velho Pedro Matoso já partira ao encontro do filho. E, nessa hora, ambos deveriam estar trotando na estrada da fazenda, com toda a certeza.

D. Cecília, de minuto em minuto, mandava um moleque à porteira espiar alguma nuvem de pó que acaso se agitasse além, ao lado dos cafezais, denunciando a aproximação dos viajantes.

Algum tempo mais, e saltava no terreiro o vulto guapo do Ricardo. Um longo abraço — desses que parecem espremer toda a saudade do coração — iniciou o rapaz na vida da fazenda onde nascera.

Ricardo era um tipo sugestivo. Atleta perfeito. Forte. Corado. Vendendo saúde. E, além do mais, inteligente. De espírito arguto, demonstrado no olhar negro, penetrante.

D. Cecília não se cansava de aconchegá-lo ao peito. Feliz, o amor das mães. E crivava-o de perguntas. Queria saber de tudo. A vida inteira do filho na cidade. Coisas de pensão. Exames. Divertimentos. Estudos...

E Ricardo respondia. Calmamente. Sorrindo. Com aquela maneira toda sua de pesar bem as palavras.

Pedro Matoso andava orgulhoso. O filho saíra-lhe um rapagão. Ufano, contava aos compadres que Ricardo estava para se formar em Direito. Seriam aquelas as suas últimas férias de estudante. Depois, voltaria bacharel. E casado, talvez. Para viver independente. Para exercer a profissão.

Dezembro passou com seu calor insuportável. No céu, onde as nuvens, muito finas, corriam como doidas, andava a mesma claridade estonteante. E em todas as coisas punha o sol prodígios de luz. Um guaretá esguio, chamuscado pela queima de agosto, exibia no alto a pobreza desconsoladora das folhas. E tinha o tronco torto, numa caricatura de desalento.

Janeiro começou. A mesma canícula a prometer chuvas.

Ricardo sentara-se num degrau da escada. E alongava a vista, numa cisma insopitável.

Ao canto da casa, mirando fixamente o rapaz, jazia uma figura esquecida.

Era a Teca. (Ou, melhor, o “Caco de Gente”, como todos a chamavam). Uma ironia da natureza. Um ser que não devera ter nascido. O fantasma da sífilis corporizado. Hereditariedade cruel que zombava de suas vítimas. Estatura atrofiada. Um verdadeiro “caco de gente”, mesmo. Mas hipertrofia do resto, quase todo. Mãos enormes. Braços musculosos. Pernas muito inchadas, desiguais. Protuberâncias nas costas — um prodígio de teratologia. No entanto, um rosto sem anormalidades. Iluminado até por dois olhinhos ligeiros, por onde se adivinhava a tragédia íntima. Porque Teca era bem mulher, no espírito. E sedenta de emoções, no passar triste de seus 16 anos.

Recebera-a, por piedade, o velho Pedro Matoso. Havia muito tempo, já. Quando a mãe a abandonara horrorizada com o rebento.

— O que é isso, “Caco de Gente”? Parece que nunca viu o Ricardo? Apanhada em flagrante, Teca saiu envergonhada. E desapareceu atrás da casa.

— Escuta mamãe. Tenho muita pena dessa menina. Não gosto mesmo que lhe deem um tal apelido. Eu, nunca a chamarei dessa forma. Isso deve desagradar-lhe. Teca tem um espírito, como qualquer outra pessoa. E possui, estou certo, uma sensibilidade aguda. Não vê como ela demonstra pelos olhos o quanto lhe pesa na alma a intuição de sua deformidade?

— Ora, Ricardo. Há mais de 15 anos que me acostumei assim. “Caco de Gente” ela nasceu, “Caco de Gente” há de ser sempre. Também, não sei por que o Pedro ficou com esse bicho... E eu tenho uns pressentimentos com essas coisas...

— Tolices, minha mãe.

— Por que será que o “Caco de Gente” vive a olhar tanto para você? Todos se cansam de surpreendê-la nessa postura de idiota, a examinar, a examinar... Ricardo levantou-se. Pôs a mão no ombro de dona Cecília.

— Quem sabe a Teca gosta de mim. Isto não me tira pedaço... Os cretinos também sabem amar.

E riu com gosto.

Os cretinos também sabem amar... Ricardo pronunciara essa frase, num assomo de bom humor. E nem lhe dera importância.

Enquanto isso, Teca continuava escondida atrás da casa. Não. Ela não era cretina. Era na verdade, o produto horrendo de entranhas amaldiçoadas. Mas só no corpo. O espírito, ela o conservava esclarecido. Embora não pudesse exprimir as ideias. Produzia sua garganta apenas sons inarticulados.

Teca sofria com isso. Tinha ímpetos de rasgar o peito e mostrar a todos os que dela caçoavam como o seu coração também sabia pulsar, como sua alma podia apreciar as maravilhas da vida.

Quando Ricardo estava para chegar, ninguém notara o seu júbilo. Ia de um lado a outro, manquitolando. Sem definir bem o que sentia. Admirava no rapaz o porte esbelto. A elegância do traje. A maneira de tratar a todos. A delicadeza que lhe dispensava, sem nunca a chamar de “Caco de Gente” — as três palavras que mais a irritavam. E naquele dia quase a surpreenderam em frente ao espelho da filha de dona Cecília, a passar no rosto uma camada de pós de arroz.

O estudante estava em véspera de partir. Na fazenda “Ubirajara” rondava o espectro das primeiras saudades. Tão vazio, iria ficar aquilo sem a bondade do Ricardo, sem as suas risadas francas, sem os inesquecíveis passeios a cavalo, que só ele sabia organizar!...

À medida que passavam as horas, Teca se angustiava. Tivera uma conclusão imprevista em seus sentimentos. Imaginava como seria tudo insípido depois que Ricardo voltasse para cidade. E vergava a alma acabrunhada ao pensar que, chegando lá, ele iria tratar do casamento e ceder a sua elegância, a sua grandeza de coração, as suas palavras de afeto, a uma outra mulher que não a ela — miserável “Caco de Gente”.

E Teca, mal acomodada no leito pequeno, resolvia-se insone, sem saber dominar-se. E lhe parecia estar sendo tragada pela bocarra de um destino crudelíssimo, torturante, requintado em angústias sem nome.

A tarde toda “Caco de Gente” andou desaparecida. Também pessoa alguma dera maior importância ao caso. Era hábito do monstrengo, essas fugidas da fazenda...

Na manhã seguinte, resolvera-se o Ricardo a viajar. O cavalo zaino estava à porta, pronto a levá-lo até a próxima estação.

Abraçou a todos. E foi com singular emoção que se separou de todas as incontáveis amizades que deixava. Quis dizer adeus também à Teca. Não a encontrou, porém, em casa.

Na estrada orvalhada ainda, pai e filho conversavam, ao trotar dos cavalos.

Num certo momento, para despedir- se dos folguedos da fazenda.

Ricardo dispôs-se a galopar um pouco. E logo deixou o velho Pedro Matoso bem para trás.

Naquela altura, o caminho passava por um capão denso. E ziguezagueando em meio das árvores luxuriantes, corria um ribeiro insignificante. Havendo no terreno, porém, um descavado profundo, lá se erguia, em meio à mataria ensombrada, o pontilhão de madeira, construído pela rústica engenharia do sertanejo. Após o pontilhão, que era precedido por um rampa, tomava a estrada imprevistamente uma subida forte, extensa, para depois continuar sempre amena.

Ricardo percebeu de longe o robusto núcleo de vegetação. Lembrou- -se da disposição esquisita do caminho, ali, considerando-o um ótimo ponto para a demonstração de suas qualidades de cavaleiro.

Castigou a ilhargas do animal descansado ainda. E investiu num galope desenfreado.

No madeirame tosco do pontilhão, as patas ferradas do cavalo ecoaram fortes. E o estudante fustigou melhor o zaino, frenético de vencer a ladeira num segundo.

Não tinham sido vencidos mais que quatro metros, e esbarrou o busto do rapaz com uma corda estendida de um lado a outro do caminho.

Ricardo não pôde equilibra-se com o golpe e foi cuspido do lombo do animal. Ao mesmo tempo, um pelotaço de barro ia ferir-lhe impetuosamente a maçã do rosto. Cego de dor, a nuca mergulhada na poeira, o estudante se pôs a espernear.

Imediatamente, saiu do mato, manquitolando nervosa, a figura grotesca da Teca. Ágil como nunca se mostrara, deixou o bodoque na orla do caminho, e, alcançando Ricardo, cravou-lhe no flanco direito a lâmina pontiaguda de uma faca de cozinha.

Ricardo contraiu-se todo, em violento espasmo de dor. De sua garganta partiu um rugido agoniado.

E Teca, os olhos cheios de lágrimas, contrita, enlaçou-lhe a cabeça acariciando- lhe o ferimento do rosto.

Depois procurou os lábios de Ricardo para um beijo selvagem, brutal, onde pôs toda a sua ganância.

Quando o velho Pedro Matoso, ao trote de seu matungo, pôde avistar o pontilhão, Teca já galgava a subida, aos trombalhões, cascalhando risadas histéricas.

E, estendido na estrada, no esforço supremo do derradeiro estertor, o estudante murmurava, acenando ainda com a mão:

— “Caco de Gente... Caco... de... Gente...”

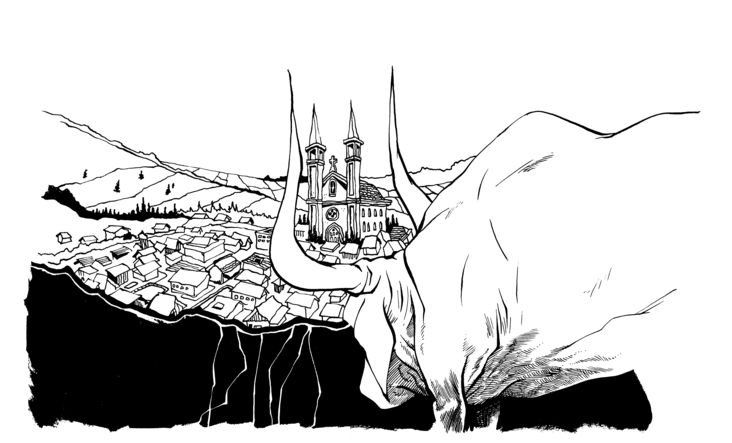

Ilustrações: Osvalter Urbinatti

Nota: O conto “Caco de Gente” foi publicado originalmente em 1939 em Contos do sertão paranaense, coletânea de histórias curtas reunidas por Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, amigo de Newton Sampaio.

— Anda, Tiloca, não seja nhenga.

— Arruma a mesa duma vez, Zita.

E dona Cecília, arrastando seu reumatismo e seus precoces cabelos brancos, não dava trégua às crioulas. Queria tudo em ordem. Pudera! Logo mais chegaria o primogênito do casal, o Ricardo, mais adulado do que ninguém, e que, justamente por viver quase sempre longe, em estudos superiores, recebia ao chegar os melhores carinhos, os mais desvanecedores agrados.

O velho Pedro Matoso já partira ao encontro do filho. E, nessa hora, ambos deveriam estar trotando na estrada da fazenda, com toda a certeza.

D. Cecília, de minuto em minuto, mandava um moleque à porteira espiar alguma nuvem de pó que acaso se agitasse além, ao lado dos cafezais, denunciando a aproximação dos viajantes.

Algum tempo mais, e saltava no terreiro o vulto guapo do Ricardo. Um longo abraço — desses que parecem espremer toda a saudade do coração — iniciou o rapaz na vida da fazenda onde nascera.

Ricardo era um tipo sugestivo. Atleta perfeito. Forte. Corado. Vendendo saúde. E, além do mais, inteligente. De espírito arguto, demonstrado no olhar negro, penetrante.

D. Cecília não se cansava de aconchegá-lo ao peito. Feliz, o amor das mães. E crivava-o de perguntas. Queria saber de tudo. A vida inteira do filho na cidade. Coisas de pensão. Exames. Divertimentos. Estudos...

E Ricardo respondia. Calmamente. Sorrindo. Com aquela maneira toda sua de pesar bem as palavras.

Pedro Matoso andava orgulhoso. O filho saíra-lhe um rapagão. Ufano, contava aos compadres que Ricardo estava para se formar em Direito. Seriam aquelas as suas últimas férias de estudante. Depois, voltaria bacharel. E casado, talvez. Para viver independente. Para exercer a profissão.

Dezembro passou com seu calor insuportável. No céu, onde as nuvens, muito finas, corriam como doidas, andava a mesma claridade estonteante. E em todas as coisas punha o sol prodígios de luz. Um guaretá esguio, chamuscado pela queima de agosto, exibia no alto a pobreza desconsoladora das folhas. E tinha o tronco torto, numa caricatura de desalento.

Janeiro começou. A mesma canícula a prometer chuvas.

Ricardo sentara-se num degrau da escada. E alongava a vista, numa cisma insopitável.

Ao canto da casa, mirando fixamente o rapaz, jazia uma figura esquecida.

Era a Teca. (Ou, melhor, o “Caco de Gente”, como todos a chamavam). Uma ironia da natureza. Um ser que não devera ter nascido. O fantasma da sífilis corporizado. Hereditariedade cruel que zombava de suas vítimas. Estatura atrofiada. Um verdadeiro “caco de gente”, mesmo. Mas hipertrofia do resto, quase todo. Mãos enormes. Braços musculosos. Pernas muito inchadas, desiguais. Protuberâncias nas costas — um prodígio de teratologia. No entanto, um rosto sem anormalidades. Iluminado até por dois olhinhos ligeiros, por onde se adivinhava a tragédia íntima. Porque Teca era bem mulher, no espírito. E sedenta de emoções, no passar triste de seus 16 anos.

Recebera-a, por piedade, o velho Pedro Matoso. Havia muito tempo, já. Quando a mãe a abandonara horrorizada com o rebento.

— O que é isso, “Caco de Gente”? Parece que nunca viu o Ricardo? Apanhada em flagrante, Teca saiu envergonhada. E desapareceu atrás da casa.

— Escuta mamãe. Tenho muita pena dessa menina. Não gosto mesmo que lhe deem um tal apelido. Eu, nunca a chamarei dessa forma. Isso deve desagradar-lhe. Teca tem um espírito, como qualquer outra pessoa. E possui, estou certo, uma sensibilidade aguda. Não vê como ela demonstra pelos olhos o quanto lhe pesa na alma a intuição de sua deformidade?

— Ora, Ricardo. Há mais de 15 anos que me acostumei assim. “Caco de Gente” ela nasceu, “Caco de Gente” há de ser sempre. Também, não sei por que o Pedro ficou com esse bicho... E eu tenho uns pressentimentos com essas coisas...

— Tolices, minha mãe.

— Por que será que o “Caco de Gente” vive a olhar tanto para você? Todos se cansam de surpreendê-la nessa postura de idiota, a examinar, a examinar... Ricardo levantou-se. Pôs a mão no ombro de dona Cecília.

— Quem sabe a Teca gosta de mim. Isto não me tira pedaço... Os cretinos também sabem amar.

E riu com gosto.

Os cretinos também sabem amar... Ricardo pronunciara essa frase, num assomo de bom humor. E nem lhe dera importância.

Enquanto isso, Teca continuava escondida atrás da casa. Não. Ela não era cretina. Era na verdade, o produto horrendo de entranhas amaldiçoadas. Mas só no corpo. O espírito, ela o conservava esclarecido. Embora não pudesse exprimir as ideias. Produzia sua garganta apenas sons inarticulados.

Teca sofria com isso. Tinha ímpetos de rasgar o peito e mostrar a todos os que dela caçoavam como o seu coração também sabia pulsar, como sua alma podia apreciar as maravilhas da vida.

Quando Ricardo estava para chegar, ninguém notara o seu júbilo. Ia de um lado a outro, manquitolando. Sem definir bem o que sentia. Admirava no rapaz o porte esbelto. A elegância do traje. A maneira de tratar a todos. A delicadeza que lhe dispensava, sem nunca a chamar de “Caco de Gente” — as três palavras que mais a irritavam. E naquele dia quase a surpreenderam em frente ao espelho da filha de dona Cecília, a passar no rosto uma camada de pós de arroz.

O estudante estava em véspera de partir. Na fazenda “Ubirajara” rondava o espectro das primeiras saudades. Tão vazio, iria ficar aquilo sem a bondade do Ricardo, sem as suas risadas francas, sem os inesquecíveis passeios a cavalo, que só ele sabia organizar!...

À medida que passavam as horas, Teca se angustiava. Tivera uma conclusão imprevista em seus sentimentos. Imaginava como seria tudo insípido depois que Ricardo voltasse para cidade. E vergava a alma acabrunhada ao pensar que, chegando lá, ele iria tratar do casamento e ceder a sua elegância, a sua grandeza de coração, as suas palavras de afeto, a uma outra mulher que não a ela — miserável “Caco de Gente”.

E Teca, mal acomodada no leito pequeno, resolvia-se insone, sem saber dominar-se. E lhe parecia estar sendo tragada pela bocarra de um destino crudelíssimo, torturante, requintado em angústias sem nome.

A tarde toda “Caco de Gente” andou desaparecida. Também pessoa alguma dera maior importância ao caso. Era hábito do monstrengo, essas fugidas da fazenda...

Na manhã seguinte, resolvera-se o Ricardo a viajar. O cavalo zaino estava à porta, pronto a levá-lo até a próxima estação.

Abraçou a todos. E foi com singular emoção que se separou de todas as incontáveis amizades que deixava. Quis dizer adeus também à Teca. Não a encontrou, porém, em casa.

Na estrada orvalhada ainda, pai e filho conversavam, ao trotar dos cavalos.

Num certo momento, para despedir- se dos folguedos da fazenda.

Ricardo dispôs-se a galopar um pouco. E logo deixou o velho Pedro Matoso bem para trás.

Naquela altura, o caminho passava por um capão denso. E ziguezagueando em meio das árvores luxuriantes, corria um ribeiro insignificante. Havendo no terreno, porém, um descavado profundo, lá se erguia, em meio à mataria ensombrada, o pontilhão de madeira, construído pela rústica engenharia do sertanejo. Após o pontilhão, que era precedido por um rampa, tomava a estrada imprevistamente uma subida forte, extensa, para depois continuar sempre amena.

Ricardo percebeu de longe o robusto núcleo de vegetação. Lembrou- -se da disposição esquisita do caminho, ali, considerando-o um ótimo ponto para a demonstração de suas qualidades de cavaleiro.

Castigou a ilhargas do animal descansado ainda. E investiu num galope desenfreado.

No madeirame tosco do pontilhão, as patas ferradas do cavalo ecoaram fortes. E o estudante fustigou melhor o zaino, frenético de vencer a ladeira num segundo.

Não tinham sido vencidos mais que quatro metros, e esbarrou o busto do rapaz com uma corda estendida de um lado a outro do caminho.

Ricardo não pôde equilibra-se com o golpe e foi cuspido do lombo do animal. Ao mesmo tempo, um pelotaço de barro ia ferir-lhe impetuosamente a maçã do rosto. Cego de dor, a nuca mergulhada na poeira, o estudante se pôs a espernear.

Imediatamente, saiu do mato, manquitolando nervosa, a figura grotesca da Teca. Ágil como nunca se mostrara, deixou o bodoque na orla do caminho, e, alcançando Ricardo, cravou-lhe no flanco direito a lâmina pontiaguda de uma faca de cozinha.

Ricardo contraiu-se todo, em violento espasmo de dor. De sua garganta partiu um rugido agoniado.

E Teca, os olhos cheios de lágrimas, contrita, enlaçou-lhe a cabeça acariciando- lhe o ferimento do rosto.

Depois procurou os lábios de Ricardo para um beijo selvagem, brutal, onde pôs toda a sua ganância.

Quando o velho Pedro Matoso, ao trote de seu matungo, pôde avistar o pontilhão, Teca já galgava a subida, aos trombalhões, cascalhando risadas histéricas.

E, estendido na estrada, no esforço supremo do derradeiro estertor, o estudante murmurava, acenando ainda com a mão:

— “Caco de Gente... Caco... de... Gente...”

Ilustrações: Osvalter Urbinatti

Nota: O conto “Caco de Gente” foi publicado originalmente em 1939 em Contos do sertão paranaense, coletânea de histórias curtas reunidas por Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, amigo de Newton Sampaio.