Capa | A literatura escancarada

A literatura escancarada

A ditadura militar forçou a classe literária a se engajar no coro da oposição. Sufocados pela repressão, foram obrigados a repensar o seu papel na sociedade

Osny Tavares

Ilustração: Foca Cruz

Caso o leitor mais apressado tenha deixado escapar, a manchete na capa deste Cândido é um trocadilho com o famoso lema criado pela propaganda oficial durante a ditadura militar brasileira. A frase é icônica do próprio regime. Usando o imperativo, restringe o cidadão a escolher entre o engajamento forçado ou o exílio autoimposto. Vivia-se tempos de dualidade e maniqueísmo. Nos regimes de exceção, a política costuma invadir todos os setores da vida, inclusive a privada, transformando toda ação numa forma de posicionamento.

Escrever literatura, que desde a modernidade é o manifesto social por excelência, torna-se uma forma de negar o absurdo da restrição da liberdade, resguardando nas entrelinhas o espaço de ideias e diálogo possível. No caso brasileiro, em que a intelectualidade das ciências humanas foi responsável por criar o corpus de contestação, o papel da literatura nesse período ainda é pouco discutido pela imprensa e pela academia.

Ao contrário da música popular brasileira, amplamente analisada no rescaldo da agitação cultural do período, o papel dos livros de ficção ainda motiva poucas reflexões, dando a impressão que essa forma de arte teve um papel secundário no contexto. No aniversário de 50 anos do golpe, o Cândido discute os livros e autores do período, auxiliando o leitor a fazer o seu próprio resgate a uma produção que, cunhada no amor e na vontade de não deixar passar, ajudou a manter viva a identidade libertária do Brasil ante a tentativa de cooptação totalitária.

Acordar sob o golpe

Mas é possível pensar em qualquer arte como tendo uma função, um objetivo previamente delimitado a ser atingido? Como conceito, não. Mas lembrando o período descrito acima, o regime de exceção obriga a uma reação que vai tomar o produto cultural como veículo. Esta é a primeira, e mais clara, mudança no cenário das letras a partir de 31 de março de 1964. O golpe, de certa forma, encerra o projeto modernista que, a partir dos anos 1930, tomou nas mãos a vanguarda estética e ensaiou a primeira construção de uma identidade nacional à brasileira. A maior parte da geração de 30 ainda está viva no início dos anos 60, e produzindo a sua obra mais madura.

Autores como Erico Verissimo, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e Murilo Mendes formavam a primeira fileira da análise e projeção do Brasil futuro. Relevante notar que a própria literatura, apesar das dificuldades históricas em um país pouco letrado, chegava ao auge de popularidade. Luís Augusto Fischer, professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), lembra que no período imediatamente anterior ao golpe ainda não havia uma mídia de massa com alcance em todo o território, capaz de formar uma opinião pública nacional. A televisão ainda não se organizava em cadeias nacionais e estava restrita às classes mais altas das grandes cidades. O livro era a mídia de circulação mais ampla no país. “Nessa época, uma audácia como beijo gay não ocorreria na telenovela, e sim no romance”, projeta.

O golpe militar foi como uma batida policial no meio da noite que pegou o sujeito dormindo em casa. Os gritos e o bater de botinas fazem a pessoa despertar no susto, mas é preciso um esfregar de olhos para se entender o que de fato está acontecendo. O primeiro movimento de reação ocorre no teatro, quando, no final daquele ano, o Grupo Opinião, do Rio de Janeiro, começa a encenar peças que abordam diretamente as circunstâncias do golpe, sendo logo seguido pelo paulista Oficina (leia mais sobre o tema na entrevista com Ferreira Gullar). O teatro era então uma espécie de “arte-jornal”, com capacidade de comentar o cotidiano com rapidez bastante superior à literatura e ao cinema, cuja produção era então incipiente.

Nesses primeiros anos, a ditadura recém-instalada ainda estava por consolidar as formas de operação no campo cultural. A preocupação primeira dos militares foi garantir a posse do poder, neutralizar os grupos de oposição e forjar alguma estabilidade à base do coturno. O embate era sobretudo político. Enquanto isso, a inteligência de esquerda ainda dispunha de certo terreno. Durante quatro anos o Brasil teve a hegemonia política da direita, mas a cultural permaneceu com a esquerda. Isso não significa que surfavam num mar de tranquilidade. Entre 1964 e 1968, quando foi decretado o Ato Institucional número 5 (AI-5), os militares realizaram uma coerção confusa e pouco sistemática às artes e à literatura, que misturou batidas policiais, apreensão, confisco e ameaças físicas.

O ano-chave para entender o período é 1967, quando foram publicados dois romances paradigmáticos do conflito interno que o escritor passou a viver. Quarup, de Antonio Callado, e Pessach: a travessia, de Carlos Heitor Cony, trazem para o centro do enredo a figura do revolucionário. No primeiro, o jovem e idealista padre Nando deseja construir uma missão aos moldes jesuíticos na região do Xingu. Para isso, precisa de uma autorização de um órgão do governo, e precisa enfrentar um burocracia corrupta e interesseira. Após a tentativa, que fracassa, volta para a cidade, é preso em 1964 por “atividades subversivas” e adere à luta armada. Cony dá vida a Paulo Simões, um escritor pequeno-burguês que precisa decidir entre lutar contra o regime ou assistir passivamente à escalada do totalitarismo. “Os escritores começaram naturalmente a incorporar elementos da realidade (possível ou não). Mesmo em tempos de repressão a ficção era o melhor lugar para construir a liberdade”, afirma Elcy Luiz da Cruz, doutor em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde leciona.

Três anos depois, o romance reagia. É possível relacionar o período transcorrido ao tempo médio de escrita, edição e publicação de uma obra à época, mas sem esquecer que 1967 também foi um “ano-passeata”. Foi também o ano de lançamento do filme Terra em transe, de Glauber Rocha, e do III Festival de Música Popular Brasileira, em que Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil popularizavam a canção-manifesto e suas mensagens “em código” para evitar responsabilização. Artes de produção mais rápida assumem o protagonismo que era da literatura num momento em que os acontecimentos eram rápidos e exigiam reposta na mesma frequência. Carlos Drummond de Andrade, ao comentar a canção “A banda”, de Chico Buarque, ressalta a “inveja” em poder fazer poesia e atingir milhões de pessoas, ele que apesar da fama e qualidade não ultrapassava tiragens de alguns milhares de exemplares.

Autores como Erico Verissimo, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e Murilo Mendes formavam a primeira fileira da análise e projeção do Brasil futuro. Relevante notar que a própria literatura, apesar das dificuldades históricas em um país pouco letrado, chegava ao auge de popularidade. Luís Augusto Fischer, professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), lembra que no período imediatamente anterior ao golpe ainda não havia uma mídia de massa com alcance em todo o território, capaz de formar uma opinião pública nacional. A televisão ainda não se organizava em cadeias nacionais e estava restrita às classes mais altas das grandes cidades. O livro era a mídia de circulação mais ampla no país. “Nessa época, uma audácia como beijo gay não ocorreria na telenovela, e sim no romance”, projeta.

O golpe militar foi como uma batida policial no meio da noite que pegou o sujeito dormindo em casa. Os gritos e o bater de botinas fazem a pessoa despertar no susto, mas é preciso um esfregar de olhos para se entender o que de fato está acontecendo. O primeiro movimento de reação ocorre no teatro, quando, no final daquele ano, o Grupo Opinião, do Rio de Janeiro, começa a encenar peças que abordam diretamente as circunstâncias do golpe, sendo logo seguido pelo paulista Oficina (leia mais sobre o tema na entrevista com Ferreira Gullar). O teatro era então uma espécie de “arte-jornal”, com capacidade de comentar o cotidiano com rapidez bastante superior à literatura e ao cinema, cuja produção era então incipiente.

Nesses primeiros anos, a ditadura recém-instalada ainda estava por consolidar as formas de operação no campo cultural. A preocupação primeira dos militares foi garantir a posse do poder, neutralizar os grupos de oposição e forjar alguma estabilidade à base do coturno. O embate era sobretudo político. Enquanto isso, a inteligência de esquerda ainda dispunha de certo terreno. Durante quatro anos o Brasil teve a hegemonia política da direita, mas a cultural permaneceu com a esquerda. Isso não significa que surfavam num mar de tranquilidade. Entre 1964 e 1968, quando foi decretado o Ato Institucional número 5 (AI-5), os militares realizaram uma coerção confusa e pouco sistemática às artes e à literatura, que misturou batidas policiais, apreensão, confisco e ameaças físicas.

O ano-chave para entender o período é 1967, quando foram publicados dois romances paradigmáticos do conflito interno que o escritor passou a viver. Quarup, de Antonio Callado, e Pessach: a travessia, de Carlos Heitor Cony, trazem para o centro do enredo a figura do revolucionário. No primeiro, o jovem e idealista padre Nando deseja construir uma missão aos moldes jesuíticos na região do Xingu. Para isso, precisa de uma autorização de um órgão do governo, e precisa enfrentar um burocracia corrupta e interesseira. Após a tentativa, que fracassa, volta para a cidade, é preso em 1964 por “atividades subversivas” e adere à luta armada. Cony dá vida a Paulo Simões, um escritor pequeno-burguês que precisa decidir entre lutar contra o regime ou assistir passivamente à escalada do totalitarismo. “Os escritores começaram naturalmente a incorporar elementos da realidade (possível ou não). Mesmo em tempos de repressão a ficção era o melhor lugar para construir a liberdade”, afirma Elcy Luiz da Cruz, doutor em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde leciona.

Três anos depois, o romance reagia. É possível relacionar o período transcorrido ao tempo médio de escrita, edição e publicação de uma obra à época, mas sem esquecer que 1967 também foi um “ano-passeata”. Foi também o ano de lançamento do filme Terra em transe, de Glauber Rocha, e do III Festival de Música Popular Brasileira, em que Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil popularizavam a canção-manifesto e suas mensagens “em código” para evitar responsabilização. Artes de produção mais rápida assumem o protagonismo que era da literatura num momento em que os acontecimentos eram rápidos e exigiam reposta na mesma frequência. Carlos Drummond de Andrade, ao comentar a canção “A banda”, de Chico Buarque, ressalta a “inveja” em poder fazer poesia e atingir milhões de pessoas, ele que apesar da fama e qualidade não ultrapassava tiragens de alguns milhares de exemplares.

O golpe dentro do golpe

O AI-5 foi a legitimação do não-legítimo. Ou seja, o regime assumiu o totalitarismo pela força e a censura foi oficializada. Uma vez que, apesar da luta armada, as forças de oposição estavam sufocadas, os militares poderiam aumentar as tropas no front cultural para combater no campo das ideias. A escala de atenção era proporcional ao alcance popular da obra. A televisão e a imprensa foram os mais diretamente envolvidos, inclusive com “visitas de cortesia” de militares às redações e estações. Institui-se a censura prévia para as canções, telenovelas e peças de teatro. “Havia uma hierarquização da censura, que resultava em atuações diversas em virtude do potencial impacto do veículo utilizado. Quanto mais público uma determinada produção cultural pudesse ter, mais ela seria ‘alvo’ de censura”, lembra Sandra Reimão, professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP) e autora de Repressão e resistência – Censura a livros na ditadura militar.

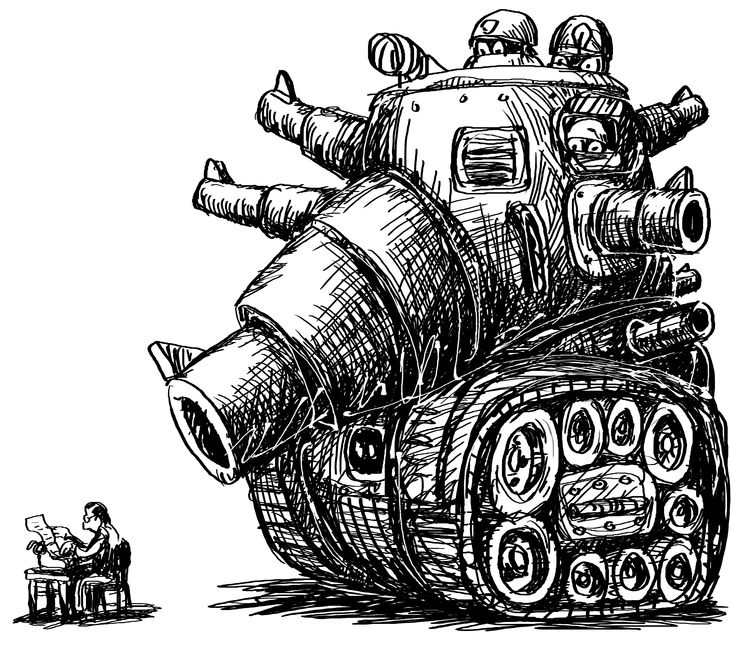

Ilustração: Foca Cruz

Na virada para os anos 1970, chegara a vez dos livros se tornarem a bola da vez. Mas quando as movimentações pela censura prévia começaram a assombrar o mercado editorial, dois grandes nomes se levantaram contra. Erico Verissimo e Jorge Amado, talvez os dois mais populares romancistas daquele momento, publicaram um manifesto conjunto dizendo que, caso fosse instalada a censura prévia, deixariam de publicar suas obras no Brasil, recorrendo diretamente às editoras estrangeiras. Eram nomes conhecidos fora do Brasil. Além da influência interna, a repercussão que o caso poderia amealhar forçou os militares a recuar.

Erico também foi o responsável por publicar a grande obra de contestação durante os anos de chumbo. Incidente em Antares, de 1971, é o seu último livro. O autor, que morreria quatro anos depois, usou do realismo fantástico para conceber a história de mortos insepultos que levantam dos caixões para protestar contra a condição em que foram deixados, criticando os valores da burguesia e da classe política da pequena cidade de Antares.

Esse é um período de maior sufocamento das publicações. Mais de 200 livros sofreram censura posterior durante os dez anos de vigência do AI-5, segundo o jornalista e escritor Zuenir Ventura, especialista no período. Se gerasse alguma reclamação entre a população ou de algum membro do governo, um ou mais censores avaliariam a obra e permitiriam ou não que continuasse circulando. A censura e a necessidade de militância fez com que o formato romance seja preterido pelas formas breves como o conto e a crônica, junto à poesia. Além da lentidão, o romance tinha um caráter econômico formal — precisava ser publicado por uma editora e colocado à venda nas livrarias. Os responsáveis pela cadeia de produção e divulgação (autor, editor, livreiro) eram facilmente identificáveis. Já os formatos breves poderiam ser escritos num dia, assinados sob pseudônimo e publicados em veículos alternativos. Surge toda uma geração dedicada à forma curta, como Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Moacyr Scliar, Sérgio Sant’anna e Caio Fernando Abreu.

Erico também foi o responsável por publicar a grande obra de contestação durante os anos de chumbo. Incidente em Antares, de 1971, é o seu último livro. O autor, que morreria quatro anos depois, usou do realismo fantástico para conceber a história de mortos insepultos que levantam dos caixões para protestar contra a condição em que foram deixados, criticando os valores da burguesia e da classe política da pequena cidade de Antares.

Esse é um período de maior sufocamento das publicações. Mais de 200 livros sofreram censura posterior durante os dez anos de vigência do AI-5, segundo o jornalista e escritor Zuenir Ventura, especialista no período. Se gerasse alguma reclamação entre a população ou de algum membro do governo, um ou mais censores avaliariam a obra e permitiriam ou não que continuasse circulando. A censura e a necessidade de militância fez com que o formato romance seja preterido pelas formas breves como o conto e a crônica, junto à poesia. Além da lentidão, o romance tinha um caráter econômico formal — precisava ser publicado por uma editora e colocado à venda nas livrarias. Os responsáveis pela cadeia de produção e divulgação (autor, editor, livreiro) eram facilmente identificáveis. Já os formatos breves poderiam ser escritos num dia, assinados sob pseudônimo e publicados em veículos alternativos. Surge toda uma geração dedicada à forma curta, como Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Moacyr Scliar, Sérgio Sant’anna e Caio Fernando Abreu.

1975: Ano-Zero

A militância, o protesto e o engajamento foram dando lugar à desilusão e ao pessimismo ao longo da primeira metade dos anos 70. A esquerda falhou em oferecer uma opção democrática ao regime, e a pulverização da guerrilha gerou um abatimento geral na vontade de reação. Bar Don Juan (1971), de Antonio Callado, narra a morte do projeto guerrilheiro no país, apontando o despreparo dos que carregaram fuzil nas mãos.

Em paralelo, a perda de relevância cultural na literatura joga os escritores em reflexões de autocompaixão. Os autores passam a falar da falta de leitores e do esforço inútil que constitui o seu ofício. O derrotismo também descamba na desilusão urbana de autores como Caio Fernando Abreu, para quem a metrópole é um projeto fracassado e opressor. Rubem Fonseca é o artesão da brutalidade, e em sua literatura reage à violência social com a violência estética de contos secos e brutais. Personagens sem referências morais claras podem agir com sadismo e responder ao absurdo social com cinismo e crueldade. Sem espaço para ação social, os escritores passam a ser revolucionários em seu próprio universo. A partir de 1975, a literatura brasileira viverá um período de experimentações na forma. Quebrar a estrutura tradicional do romance e do discurso literário é o radicalismo possível no auge da repressão. O livro-símbolo dessa proposta é Zero, de Ignácio de Loyola Brandão. Chamam-no de romance apenas por convenção, pois pouco há na obra que o aproxima do gênero em sua forma convencional. O livro irrompe em linguagem caótica, emendando retalhos do discurso estético do jornalismo e da publicidade, do cinema e da televisão, da propaganda oficial e das estratégias de ideologização. Há um urgência de expressão total, de desaguar em papel tudo o que estava repreendido na mente do autor (Na entrevista desta edição, Gullar confessa uma angústia semelhante ao compor o Poema sujo). “Buscava-se registrar tudo, mas a realidade se apresentava enquanto fragmento”, analisa o professor Elcy Luiz da Cruz. “Muitas realidades eram pintadas, muitos brasis eram revelados. Dizia-se que as notícias censuradas e jogadas no lixeiro eram mais tarde aproveitadas para a construções do romance.” Convém lembrar que Loyola Brandão trabalhou como jornalista e pôde presenciar a pressão e coerção sobre a história em curso do país.

Outras obras tiveram a mesma proposta, como A festa, de Ivan Ângelo, que começou a ser elaborado em 1963; e Reflexos do baile, de Antonio Callado, com seu conceito de “romance em tempo integral”, que tenta abarcar a totalidade do vivido a partir da palavra. Não se tratava mais de apontar uma solução, dar uma resposta e marcar posição contra a ditadura. A literatura passou a encontrar seu espaço ao buscar uma nova linguagem não viciada pelas estruturas ideológicas do regime.

A escrita deixava de ser uma ferramenta para combater a opressão e passava a ser a forma livre que a suplantava. Essa é uma lição valiosa que se faz refletir na geração atual de autores, que gradativamente trazem o ofício de volta para o centro do debate político. Atualmente, escritores vindo da literatura de ficção ocupam espaço importante no jornalismo, com colunas pendendo à esquerda ou à direita, como é saudável num ambiente democrático. Independente de qualquer espectro político-partidário, a literatura sempre será um ato de oposição.

Ilustração: Theo Osny

Ilustração: Foca Cruz