Capa | 20 Livros: Parte 4

20 livros em 20 anos

Budapeste (2003), de Chico Buarque

Como variante pós-moderna das narrativas de duplo, Budapeste (2003) surpreende pela abordagem do tema da identidade em trama inteligente e divertida. O relato de um ghost writer — duplo por definição —, que assume identidades e idiomas distintos, alternadamente, no Rio de Janeiro e em Budapeste, desafia o leitor a reorganizar o quebra-cabeça proposto pelo autor real e pelo autor ficcional, uma vez que ambos parecem escrever a mesma obra: Budapeste/ Budapest. Em ritmo labiríntico, a narrativa se mostra escrita in actu, ao final: “... porque agora eu lia o livro ao mesmo tempo em que o livro acontecia”. Tal qual um Quixote que se sabe lido, José/Zsoze se narra e se lê ao mesmo tempo em que um outro [o autor real Chico Buarque?] o escreve. Repleto de ironia, o jogo metaficcional diz mais sobre identidade, literatura e seus duplos — os discursos que sobre elas se produziram nas últimas décadas —, do que parece sugerir à primeira vista.

Sissa Jacoby é professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Sissa Jacoby é professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Trecho:

“E uma noite, na cama, saltei sobre Kriska, atirei o livro longe, segurei-a pelos cabelos e assim quedei, arfante. O autor do meu livro não sou eu, queria lhe dizer, mas a voz não me saía da boca, e quando saiu foi para falar: é só a ti que tenho. E Kriska sussurrou: hoje não; o menino dormia logo ali, no berço ao pé da cama, porque tinha de mamar de meia em meia hora. O autor do meu livro não sou eu, me escusei no Clube das Belas-Letras, mas todos me fizeram festa e fingiram não me ouvir, talvez porque, como se diz, eu falasse de corda em casa de enforcado.”

Budapeste, de Chico Buarque, página 170, 2.ª edição/ 2.ª reimpressão, Companhia das Letras, 2003.

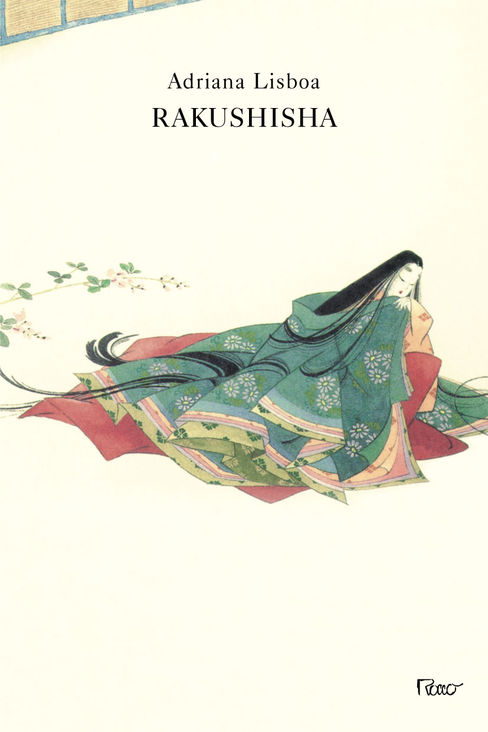

Rakushisha (2007), de Adriana Lisboa

Com uma linguagem de alta voltagem lírica, o romance tem a sabedoria de abandonar pretensões recorrentes — e esgotadas — da nossa literatura: ser alegoria nacional, representação de minorias, manifesto geracional, “nova novidade”. Porque não é nada disso, Rakushisha, de Adriana Lisboa, é luva de pelica sobre antigas e recentes tradições, alimento refinado feito a partir de uma percepção singular, dedicada às minúcias, ao incompleto e ao parcial. E por isso mesmo, de altíssima qualidade. No diálogo estabelecido com a cultura japonesa e com a obra do poeta Bashô, Rakushisha arrisca olhar para fora, buscando conexão com realidades para além das fronteiras de uma “literatura nacional”. Não porque pretenda a universalidade, outra recorrência esgotada, mas por trabalhar entre fronteiras, e com outras tradições culturais e estéticas. Sem medo da linguagem bela, o romance é também tocado pelo olhar de uma antropologia muito melhorada, porque enriquecida de sensibilidade poética.

Daniela Beccaccia Versiani é escritora e professora de Teoria Literária na PUC-Rio

Daniela Beccaccia Versiani é escritora e professora de Teoria Literária na PUC-Rio

Trecho:

“Eu não nasci aqui. Não sei se você está aqui muito interessado em saber. Sou do outro lado do planeta. Pode-se dizer que vim escondida dentro da bagagem de outro pessoa. É como seu eu tivesse entrado clandestina, apesar do visto no meu passaporte. De fininho, para que não me vissem, para que não vissem as coisas invisíveis que eu trazia na mala. Que ninguém me veja ainda, que ninguém suspeite. Nesse sentido sou bem mais ocidental do que você, amigo de capa amarela. Não pertenço a este lugar.”

Rakushisha, de Adriana Lisboa, página 9, 1.ª edição, Rocco, 2007.

Ó (2008), de Nuno Ramos

Ó, de Nuno Ramos, é um livro que cobra tempo e atenção. São 18 narrativas, 18 contos, que mesclam memórias, ensaios, invenções e falam da história de nosso tempo. Há personagens e um narrador, mas o que enfeixa e é perene são as manifestações corpóreas dos seres humanos (como se Ramos pretendesse registrar com palavras o corpo físico antes que a alma das gentes, especialmente aquilo que existe nelas de pré-verbal, de prélinguístico). Cada conto responde a uma teoria ou pensamento, coisas como linguagem, teatro lento, comportamento em grupo, erotismo, corpo orgânico, estranhamento e envelhecimento. Cada um deles se fragmenta em outras histórias, em cantos elegíacos, criando uma radiação de fundo que dá unidade a narrativa. Há histórias que incluem sonhos terríveis e vivazes. Cada um de nós é “herdeiro, proprietário de um corpo cuja escritura foi lavrada com medo e tédio”. Nenhum leitor fica indiferente. Livro poderoso, fundamental.

Aguinaldo Medici Severino é físico e professor, leitor que publica diariamente resenhas no blog Livros que eu li (guinamedici.blogspot.com).

Aguinaldo Medici Severino é físico e professor, leitor que publica diariamente resenhas no blog Livros que eu li (guinamedici.blogspot.com).

Trecho:

“Nunca lembrei meus sonhos. Alguma coisa quando acordo me transporta rapidamente ao que parece contíguo a ele — fronha do travesseiro, bulas de remédio, escova de dentes — e me livra do que pesa em meu pulmão. Pois o sono para mim é nitidamente um líquido que carrego a noite toda entre o esôfago e o pulmão, como se meu tronco fosse um barco prestes a afundar, e de que me livro sonhando, caneco a caneco, jogando lentamente para fora do casco aquela miríade transparente. Das poucas vezes em que me lembrei, meus sonhos parecem desinteressantes, cômicos talvez, sugestivos de uma verdade profunda que me cansava antes de compreendê-la.”

Ó, de Nuno Ramos, página 233, 3.ª reimpressão, Iluminuras, 2008.

As visitas que hoje estamos (2012), de Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira

Se o romance é um anti-gênero, segundo Bakhtin, Antônio G. F. Ferreira leva a questão à radicalidade. Seu As visitas que hoje estamos (2012) faz um recenseamento das mazelas do Brasil, com um narrador contando para um interlocutor não identificado suas penúrias. O autor dialoga com o conto, o teatro à la Nelson Rodrigues, a memória, os “causos”, a fotografia, numa espécie de variações sobre o mesmo tema e termina com uma reflexão sobre o escrever e sobre o próprio livro, um romance que explode os paradigmas e se apresenta como a grande novidade de nossa literatura recente. O que entendíamos como escrita esfarela-se diante desta obra do escritor paulista com influxos de Guimarães Rosa e Dalton Trevisan.

Paulo Venturelli é escritor e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Paulo Venturelli é escritor e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Trecho:

“o fim da vida é muito triste, principalmente se você tem a cabeça no lugar e o corpo vai emperrando, vergando as costas, cadeiras arruinadas, nenhuma posição de conforto, as juntas todas capengas, sem girar certo a dobradiça dos ofícios, cada estalido em agulhada nos nervos que só vendo, ufa atrás de ai, pleques e treques sem azeite nos mínimos movimentos, ô, meu deus, pena não ter óleo singer pra desenferrujar velho.”

As visitas que hoje estamos, de Antonio Geraldo Figueiredo Ferreira, página 10, 1.ª edição, Iluminuras, 2012.

Nihonjin (2011), de Oscar Nakasato

De saída, a pergunta é arbitrária. Ninguém leu todos os livros de contos e romances brasileiros publicados nos últimos 20 anos, mesmo aqueles mais divulgados de um modo ou de outro. Arbitrariedade por arbitrariedade, meu voto vai para Nihonjin, de Oscar Nakasato. É praticamente inexistente a literatura que cobre a imigração de um dos povos mais importantes para a formação do Brasil moderno: o japonês. Com uma linguagem sóbria e imagens precisas sem jamais desequilibrar nem cair no perigo do didatismo — que é a morte da imaginação dos romances com fundos históricos, Nakasato reconstrói uma parcela preciosa da imigração japonesa no interior do Paraná. Mas não só. A adaptação problemática numa cultura que é decididamente sua antípoda, as pontes lançadas entre a psicologia das personagens e o entorno físico, a poesia sutil em vários momentos colocam merecidamente esse romance num lugar de destaque.

João Filho é escritor, autor, entre outros, dos livros Encarniçado (2004) e Ao longo da linha amarela (2009) e também do Dicionário amoroso de Salvador (2014).

João Filho é escritor, autor, entre outros, dos livros Encarniçado (2004) e Ao longo da linha amarela (2009) e também do Dicionário amoroso de Salvador (2014).

Trecho:

“Hideo deu um longo suspiro. Haruo percebeu que era inútil: os tokkotais haviam sido bem instruídos, eram ignorantes e determinados. Ele olho o pai, que estava impassível em um canto da sala, caminhou lentamente em direção ao homem que segurava a bandeira e a adaga, levantou as mãos para pegálas, mas, em vez de fazê-lo, empurrou-o com força e correu para a porta. Não cometeria haraquiri, não tinha feito nada de que se arrependesse ou de que se envergonhasse, não era nenhum criminoso. Morreu ainda na varanda, atingido por dois tiros disparados por dois tokkotais que estava à espreita.”

Nihonjin, de Oscar Nakasato, página 158, 1.ª edição, Benvirá, 2011.